En días recientes, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que, frente a la detención de Nicolás Maduro, invoca con énfasis el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y el principio de no intervención. El mensaje es claro: México se presenta como un defensor de la legalidad internacional frente a acciones unilaterales, del multilateralismo frente a la fuerza y de las reglas frente al abuso de poder.

Sin embargo, basta observar con un poco de honestidad el actuar interno del propio Estado mexicano para advertir una contradicción profunda -y peligrosa- entre el discurso exterior y la práctica doméstica. Porque mientras se exige respeto al derecho internacional para proteger gobiernos (por más deslegitimados o dictatoriales que sean) y equilibrios geopolíticos, ese mismo derecho ha sido sistemáticamente ignorado cuando se trata de proteger personas concretas o de preservar el Estado de derecho dentro de nuestras propias fronteras.

El debate internacional reciente ha puesto sobre la mesa una paradoja incómoda. Nadie serio puede defender la deriva autoritaria, represiva y corrupta del chavismo. Venezuela fue devastada por un régimen que destruyó la democracia, anuló las libertades públicas y provocó uno de los mayores éxodos humanos del continente. Al mismo tiempo, también es cierto que el uso unilateral de la fuerza por parte de potencias como Estados Unidos erosiona todavía más un sistema internacional ya debilitado, disfuncional y profundamente desigual.

Te podría interesar

El derecho internacional -con la Organización de las Naciones Unidas como su expresión más visible- ha demostrado ser incapaz de frenar dictaduras, de proteger eficazmente a las poblaciones civiles o de sancionar de manera real a los Estados poderosos que violan sus normas. Ucrania, Irán, Palestina, Afganistán o Yemen son ejemplos de una legalidad internacional impotente frente al abuso de poder.

Pero ese fracaso no vuelve irrelevante al derecho internacional. Al contrario: su desaparición abriría la puerta a un mundo regido exclusivamente por la fuerza, donde las normas dejarían de existir incluso como límite simbólico. Precisamente por eso, su invocación exige coherencia. Y esa coherencia es la que hoy falta.

La contradicción se vuelve evidente cuando se contrasta el discurso oficial con hechos recientes. La expulsión de 26 ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, realizada al margen del procedimiento de extradición y sin garantías explícitas frente al riesgo de la pena de muerte, fue presentada como una “decisión soberana”. Pero no hay soberanía en la arbitrariedad ni fortaleza en la renuncia al derecho.

México y Estados Unidos cuentan con un tratado de extradición que establece reglas claras: control judicial, debido proceso y, de manera central, la obligación de exigir garantías diplomáticas cuando existe la posibilidad de que se imponga la pena capital. Saltarse ese procedimiento no solo vulnera derechos humanos fundamentales; viola abiertamente compromisos internacionales asumidos por el propio Estado mexicano.

Aquí la pregunta es inevitable: ¿por qué el derecho internacional es invocado con tanta firmeza para defender a un gobierno extranjero, pero relativizado cuando se trata de proteger a personas -incluso connacionales- frente a sistemas penales ajenos? La respuesta parece apuntar a un uso instrumental del derecho: sirve cuando protege Estados; estorba cuando protege individuos.

Conviene recordarlo con claridad, frente a discursos punitivos y populistas: incluso las personas que han cometido delitos graves conservan derechos humanos. El castigo no extingue la dignidad. El debido proceso, la integridad personal y la protección frente a penas prohibidas son límites civilizatorios al poder del Estado. Cuando esos límites se cruzan, el Estado de derecho deja de ser tal.

Esta lógica de selectividad no es nueva. De hecho, encuentra su expresión más grave y estructural en la reforma judicial impulsada en México. Una reforma que no solo transformó de manera radical el sistema de justicia, sino que lo hizo ignorando deliberadamente advertencias, opiniones y estándares internacionales.

Diversos organismos internacionales -relatorías de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, asociaciones judiciales internacionales, expertos independientes- alertaron sobre los riesgos de debilitar la independencia judicial, de someter a jueces y juezas a mecanismos de control político, y de desmontar garantías institucionales construidas durante décadas. No fueron opiniones marginales ni ideológicas: fueron advertencias técnicas basadas en tratados internacionales ratificados por México.

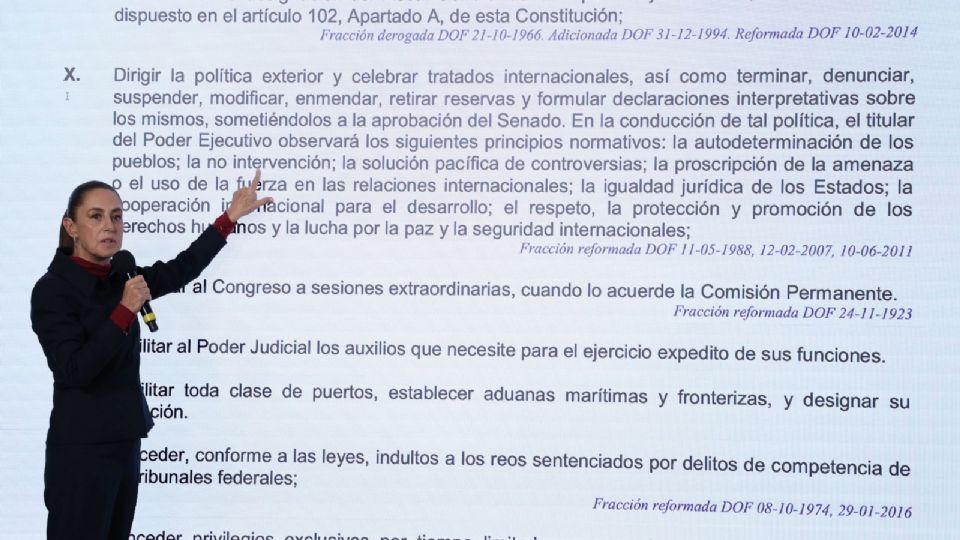

El Estado mexicano decidió no escuchar. No dialogó, no ajustó, no corrigió; incluso atacó y menospreció públicamente a quienes alertaban del riesgo. Avanzó con una reforma que vulnera principios básicos consagrados en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretados de manera constante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: independencia judicial, inamovilidad, garantías frente a presiones externas, acceso efectivo a la justicia.

La reforma judicial no fue solo una decisión política interna. Fue -y sigue siendo- una violación sistemática de obligaciones internacionales. Y lo más grave: se hizo en nombre del “pueblo”, de la “soberanía” y de una supuesta legitimidad democrática que no puede justificar la demolición del Estado de derecho.

La soberanía ha sido uno de los conceptos más manoseados en este proceso. Se invoca para justificar expulsiones sumarias, para eliminar protecciones a los derechos fundamentales de mexicanos ante otros gobiernos, para desoír estándares internacionales, para desacreditar críticas externas y para blindar decisiones que concentran poder. Pero la soberanía, en un Estado constitucional y democrático, no es un permiso para violar el derecho.

La soberanía se ejerce cuando el Estado cumple las reglas que él mismo aceptó. Cuando honra los tratados que ratificó. Cuando protege a las personas bajo su jurisdicción, incluso -y sobre todo- cuando hacerlo resulta incómodo. Convertir la soberanía en un argumento contra el derecho es vaciarla de contenido y transformarla en un instrumento autoritario.

El contraste es brutal: hacia afuera, México se presenta como un defensor del derecho internacional, pero hacia adentro lo vulnera sistemáticamente. Exige legalidad para otros Estados, pero la relativiza cuando limita su propio poder.

La expulsión de personas, la reforma judicial y el discurso selectivo frente a Venezuela no son episodios desconectados. Forman parte de un mismo patrón: la erosión deliberada de los límites jurídicos al poder bajo una retórica de legitimidad popular y soberanía nacional.

En ese contexto, los derechos humanos dejan de ser un piso común y se convierten en una variable política. Importan según el sujeto, el momento o la conveniencia. Se defienden cuando sirven al discurso; se ignoran cuando estorban al proyecto de poder.

Ese es el mayor riesgo. No solo para quienes hoy son directamente afectados –juzgadores y juzgadoras, personas privadas de la libertad, ciudadanos entregados a otros Estados-, sino para la democracia misma. Porque cuando el derecho deja de ser un límite, el poder deja de tener freno.

El derecho internacional está en crisis, es cierto. Es imperfecto, desigual y muchas veces impotente. Pero sigue siendo el único lenguaje común frente a la barbarie del poder sin reglas. Precisamente por eso, su defensa exige coherencia.

No se puede invocar el derecho internacional para proteger gobiernos y desecharlo cuando protege personas. No se puede exigir respeto a la soberanía fuera y violar tratados dentro. No se puede hablar de derechos humanos mientras se desmontan las instituciones que los garantizan.

México aún está a tiempo de rectificar. Pero la rectificación no vendrá del discurso, sino del respeto efectivo a las reglas que el propio Estado aceptó. Porque cuando el derecho internacional y los derechos humanos solo importan a conveniencia, dejan de ser derecho. Y lo que queda, inevitablemente, es el abuso.