¿Cuál es la verdadera intención de Ugo Conti cuando decide tomar un vuelo hacia México? Napolitano, hijo de una prostituta, Ugo logra, con total habilidad, entrar a la aristocracia italiana y, por extrañas circunstancias, adopta el nombre y título del príncipe Conti, quien por un defecto de nacimiento permanece internado en un lugar especial.

Caza fortunas y gigoló, este seductor profesional conquista a las más bellas mujeres, entre ellas a la hija de un importante empresario mexicano con quien está a punto de casarse, pero como en las mejores obras de suspenso, Amadeo, verdadero nombre de quien se ha hecho pasar por el príncipe Conti, se tiene que enfrentar a una situación que cambiará su destino para siempre.

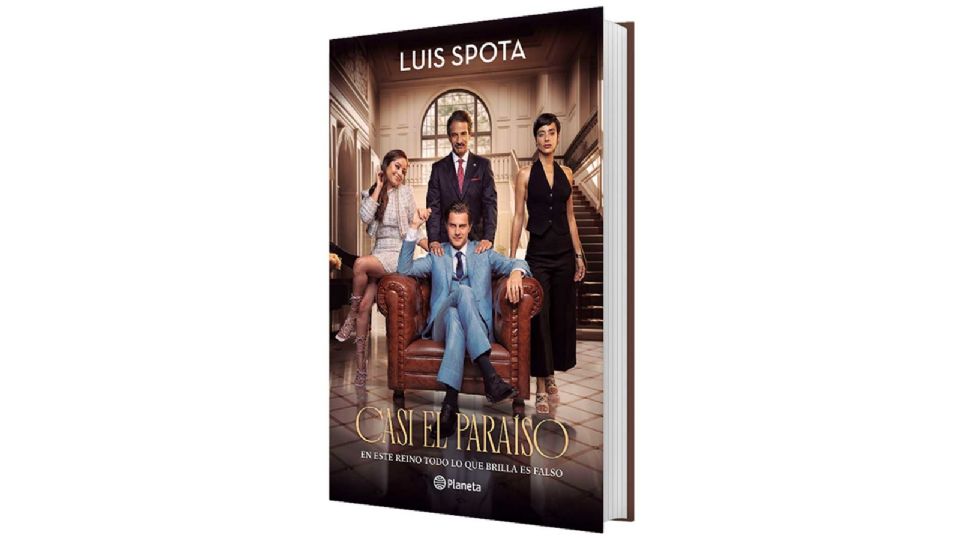

Fragmento del libro de Luis Spota “Casi el paraíso”, publicado por Planeta. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Te podría interesar

Luis Spota | Fue un escritor y periodista mexicano autodidacta, autor de más de 30 libros, varios de los cuales han sido traducidos a más de diez idiomas. En su honor se nombró el Centro de Educación Artística (Cedart) Luis Spota Saavedra ubicado en la Ciudad de México.

PRIMERA PARTE

1

Entró sin llamar. La cámara de Liz olía a polvos, en el calor pegajoso de la noche.

—¿Me llamabas? —preguntó Ugo Conti.

—Hace veinte minutos —repuso Liz sin volverse—. ¿Dónde diablos te escondiste?

Dejó caer él la ceniza del cigarro sobre la alfombra. Ella continuaba de espaldas, tratando de abrir el delantero del inverosímil corsé de ballenas.

—¿Por qué habría de esconderme?

—Eso digo yo. De unos días a la fecha —resopló Liz Avrell, con su inglés rudo y vulgar—. De unos días a la fecha…

—¿Qué pasa conmigo de unos días a la fecha?

—Te has vuelto insoportable, como si yo no te importara en lo absoluto…

Fue entonces cuando se volvió. Gruesos chorros de sudor resbalaban por su frente y detrás de las orejas y se encauzaban en el trazo profundo de las arrugas del cuello. Se veía lamenta ble, semidesnuda, dentro de esa complicada armadura de raso y varillas, que la ahogaba. Bajo el corsé asomaban los grandes calzones de jersey azul que hacían a Ugo pensar, siempre que los veía, en los restos de un globo desinflado. Liz era conserva dora en sus prendas íntimas. Jamás había aceptado usar fajas más modernas, ni lencería de seda o de nylon. «Nada mejor ni más higiénico que el punto», decía siempre. Se volvió y miró a Ugo, con un feroz destello oblicuo.

—¡Cierra esa puerta…! —gritó—. ¡Ciérrala!

Suavemente, Ugo empujó la sólida hoja de caoba con herrajes de bruñido latón. Se cruzó de brazos.

—Eres un perfecto descuidado —Liz avanzó hacia él, moviendo la cabeza—. ¡Cualquiera de los marineros pudo pasar… y verme!

—¡Bah! —hizo él, flojamente.

—¡Ah! ¿No te importa que me vean así, desnuda? ¡Te tiene sin cuidado! ¿Verdad?

—Liz, ¡por Dios! —Ugo la tomó por los brazos—. ¡No empecemos!

Liz hizo un áspero ademan, un aleteo con sus brazos carnosos y fofos, y se apartó. Ugo Conti buscó un cenicero para aplastar la colilla y se dejó caer en uno de los amplios sillones de piel de cerdo. «¿Cómo es posible que yo pueda acostarme con esta mujer?», se preguntó. Liz Avrell era casi una anciana. Confesaba cuarenta años; pero ni ella misma lo creía. «Una mujer de mi edad —solía decir— está en la plenitud; es joven». Pero distaba mucho de serlo. «¿Cómo es posible que tenga que acariciarla; que me esfuerce por hacerle el amor?». Para ocuparse en algo, encendió otro cigarrillo. Cada día la odiaba más. En realidad ella no le producía odio, sino asco. Y también un poco de piedad. Ugo había entrado en la vida de Liz Avrell en un momento difícil para la mujer; exactamente al fin de una etapa decisiva, llena de inquietudes y desórdenes. Al penetrar en esa quieta existencia, había él venido a remover las cosas dormidas; los sueños apagados que Liz tenía en el olvido. Ugo Conti, con su juventud, con su oscura sangre italiana, trajo a los días de la señora Avrell una nueva, incontenible, insaciable esperanza. Suya era la culpa; pero Ugo la aceptaba con un sen tido profesional.

—¡Ayúdame! —gruñó Liz, poniéndose de espaldas, para que los dedos vigorosos de Ugo la libraran de la tortura de las cin tas, ajustadísimas, del corsé.

Olía a sudor. No al sudor fragante de las mujeres jóvenes y semidesnudas, sino a un sudor viejo, marchito; de cosa liquidada y antigua. «¿Cómo puedo besarla y hacerla gemir?». Sabía que era inadmisible que eso ocurriera, y sabía también por qué. Sin embargo, al preguntárselo, se tomaba un pequeño desquite contra Liz, la ponía en condición de ser ella quien lo tenía atrapado; aunque en realidad fuera a la inversa. No quería Ugo pensar que se acostaba con Liz Avrell porque él lo quería; porque él lo había buscado. Porque revolcarse con ella era parte de su trabajo; de su profesión.

—¡Me haces daño! —rezongóla mujer, cuando él tiró bruscamente de las cintas.

—Lo siento, darling —Ugo sonreía, con una pequeña sonrisa feroz—. En verdad, lo siento…

Y tiró de nuevo, para hacerle daño; para que la angosta agu jeta de lino mordiera, profundamente, dolorosamente, la carne de la señora Avrell.

—¡Me lastimas…, bruto!

—Darling, ¡no lo hago a propósito! La cinta está anudada… Luchó un minuto más, aflojando la interminable banda del corsé. Libre ya de la presión, Liz respiró profundamente. Se removió dentro de las estrechas paredes de varilla y las hizo deslizar hacia sus caderas. De su pecho colgaban dos bolsas fláccidas; en su vientre, flojo y sin forma, destacaban las señales profundas de las rígidas tiras de acero, que pretendían ceñirlo hasta hacerlo aparecer esbelto.

Ugo la veía, sonriendo, salir de la cárcel tubular y veía cómo, con la punta del pie, la arrojaba a un rincón. Liz volvió a respirar libremente, por primera vez en el día, y se dejó caer en el sillón de enfrente, chorreando traspiración como si fuera un cargador de pianos.

Desnuda así, exhibiendo su carne llena de arrugas y adiposidades, era la representación de lo obsceno. Conti advirtió que su estómago era ya el de un profesional, y que no protestaba en náusea, como al principio, por lo que veía con una indiferencia mecánica, de oficio.

Ella cerró los ojos y estuvo así, subiendo y bajando agitada mente el fuelle de su estómago, un par de minutos. A Ugo Conti le gustaba ser cruel, pero con una crueldad tierna, contenida, casi delicada. Lo notó cuando habló en un susurro, con un tibio cariño envolvente.

—Darling, se te ha olvidado algo…

Con los ojos todavía cerrados, como si las palabras de Ugo hubiesen penetrado hasta lo más profundo de su cerebro y des de allí le fueran contestadas, Liz resopló:

—¿Qué?

—Que vamos a ir a tierra…

Ella descorrió lentamente sus párpados y tardó un tiempo en librar a sus ojos de la viscosa ceguera amodorrada que los bloqueaba, como cuando hay aceite sobre un parabrisas. Ugo le sonreía, con un relampaguear de dientes blancos en su cara os cura. Le sonreía irresistiblemente, como un niño que consigue cuanto se propone después de que ha descubierto la fuerza de su encanto.

—Estoy muy cansada… Muy fatigada. Tengo ganas de…

Él se levantó y vino a sentarse a su lado. La miró unos segundos, con esa ternura peligrosa y terca que tanto efecto producía en Liz.

—Yo también, pero… —se interrumpió. Sus manos suaves, de uñas excesivamente bien cuidadas, acariciaron el rostro de Liz—. Pero debemos ir. Yo les ofrecí…

Ella lo atrajo, casi brusca, sin delicadeza. El rostro de Ugo Conti se aplastó contra el de la mujer, y sintió la desagradable presencia del sudor, lodoso de polvos y afeites.

—Quiero quedarme contigo, aquí, Ugo —susurró, mordis queándole un oído—. Aquí, tú y yo… No deseo salir…

Ugo se libró suavemente de los brazos de Liz, que le ofrecieron resistencia por unos instantes. Luego, con la misma delicada suavidad, los torció apoyándolos en el pecho hundido, huesoso, de la mujer.

—Es que… me comprometí. No puedo faltar a mi palabra…

Ella frunció los labios, pálidos y ajados, en un mohín que quiso ser ridículo y a Ugo le pareció patético:

—Manda a tierra al capitán, avisando que no vas… Que te sientes indispuesto.

—Entonces —Ugo suspiró—; entonces ellos vendrían… —¡Que se vayan al diablo! ¡No me da la gana que vayas! Fingió Ugo una gran contrariedad. Soltó las muñecas de Liz y se levantó. De espaldas a ella y mientras miraba, por el ojo de buey, hacia la noche caliente y azul; hacia las luces de Acapulco, que titilaban colgadas de los cerros, indicó:

—¡Debo ir!

—Pero, ¿por qué? O…, ¿es que no te agrada la idea de estar conmigo?

—Bien sabes que sí —dijo neutramente.

Pero Ugo había decidido ir a tierra, e iría, quisiera Liz o no. Si admitía quedarse a bordo, en ese suntuoso yate propiedad de la señora Liz Avrell o, más bien dicho, de sus hijos, Conti no tendría escapatoria y se vería obligado a dormir con ella; y esto era algo que no hacía por su gusto. La perspectiva de pasar unas horas tendido a su lado, pegado a la piel húmeda y adherente de la mujer, lo pondría enfermo; más aún en una noche como ésta, tan caliente e incómoda. Liz gustaba de la soledad; pero de una soledad en la que también Ugo se encontrara. De allí que él prefiriera una velada en tierra, con esos amigos ocasionales que habían venido por la tarde, a tener que dormir en el Cykora. Ugo Conti despreciaba a la gente, porque había aprendido a conocerla. Pero despreciaba más aún a su amiga; y entre tener que hacer una de dos cosas desagradables, se inclinaba por la primera.

—¿Entonces? —machacaba Liz.

Se volvió él y dijo, en un tono terso, firme:

—Debemos ir.

Ella no replicó. Se limitó a mirarlo, como si quisiera descubrir sus verdaderos pensamientos. Pesadamente se levantó del sillón y vino hacia Ugo.

—Ugo, darling, ¿qué sucede?

Le pasaba las dos manos por la cabeza, por las facciones de su rostro hermoso; exploraba al tacto los labios demasiado bellos para no tenerlos ocupados siempre en el amor.

—No me pasa nada —respondió Ugo. Había en su respuesta una furia reprimida; un deseo de mandar todo al demonio en ese mismo momento. Cuando Liz se ponía así, cuando parecía una gata arrugada y vieja; mayando amorosamente, él deseaba estrangularla. Pero como eso no hubiera sido práctico, dominaba sus impulsos y se evadía. Evadirse era una facultad que Ugo había aprendido a desarrollar desde pequeño; podía estar en un sitio, rodeado de gente, y al mismo tiempo encontrarse en otro. Hay quien, al salir de sí mismo, se refugia en un lugar distinto: en sus pensamientos, en el recuerdo de otra persona. Ugo nada más desaparecía. Su cuerpo seguía allí, pero él, ese yo íntimo que era él verdaderamente, no estaba ni en el tiempo ni en el espacio.

—Sí. No puedes engañarme. ¡Te pasa algo… y no me lo quieres decir!

Ahora Ugo había vuelto a sí mismo. Sus ojos estaban mirando a Liz, que aguardaba una respuesta; que esperaba escuchar una palabra que soplara sobre sus inquietudes, sobre sus dudas y temores, y las arrojara al viento. Esa mirada de Liz exigía una limosna. Él sonrió:

—Todo lo que me pasa, te lo digo siempre, Liz —susurró.

Abrió ella la boca, como para decir algo, pero se contuvo. Ugo le tomó el mentón y se lo oprimió con cariño. «Después de todo —razonó— es una mujer fácil. Busca sólo un poco de cariño; una pequeña dádiva de afecto. Se siente tan sola…». Se inclinó y le rozó los labios. Así era siempre. Bastaba que él se pusiera serio unos minutos, para que Liz temblara, temerosa siempre de que Ugo estuviese de mal humor, de que de su boca salieran las palabras que más temía Liz escuchar: «Estoy cansado de ti. Me marcho». Estas continuas tormentas que agitaban el espíritu de esa mujer que estaba a punto de franquear el umbral de la ancianidad, eran los mejores aliados que Conti tenía para dominarla. Francesco, alguna vez, le había dicho: «Ellos —y se refería a los integrantes del mundo en que se movían—, ellos ponen en nuestras manos las armas con las cuales los manejamos. No se dan cuenta, pero así ocurre siempre». Y, como en todo, Francesco tenía razón. Liz Avrell se sentía amada, plenamente. Ella creía sentirse amada, más bien. En consecuencia, su mundo giraba en torno al amor que Ugo le daba; y cuando él, como esta noche, mostrábase hosco, cortés, incomprendido, ella se agitaba, se retorcía, se torturaba temiendo, temiendo siempre.

La duda. Ésa era su enemiga. La duda de no haber alcanzado a comprender, en toda su dimensión, el amor de Ugo. Ignoraba hasta dónde podía llegar el afecto de ese hombre, tan joven que podía ser su hijo; tan bello que no podía dominarlo ni mantenerlo al margen del deseo de otras mujeres. Liz Avrell de testaba también al mundo exterior, pero por causas diferentes a las de Ugo. Entre la gente sentía que el poder, el derecho de posesión que creía ejercer sobre Ugo, se debilitaba; y entonces la duda le arañaba el corazón y la llenaba de inquietud. Y es que Liz no había podido considerar totalmente suyo a Conti.

Cuando Liz alzó nuevamente la mirada, Ugo comprobó que había triunfado. No fue necesario que ella aceptara acompañarlo a tierra, ni que él dijera como en otras ocasiones: «Si no quieres venir, iré solo». No. Bastó ver tan sólo el terror en lo profundo de sus ojos pardos, para que él sintiera ganado el pun to. Pero, todavía, la señora Avrell quiso rebatir:

—Te excusarán si no vas…

Él movió la cabeza:

—Debemos ir. Así que, darling, vístete de nuevo…

—Tú eres Príncipe… El Príncipe Ugo Conti —indicó ella, con una voluptuosidad íntima, caliente—. No necesitas dar explica ciones…

Ugo la empujaba suavemente. Se inclinó y recogió el corsé de sobre la alfombra y lo puso entre las manos de Liz.

—Cuando un príncipe da su palabra, querida Liz, debe cum plirla…

Ella no objetó más. Sus manos llenas de arrugas y de anillos, comenzaron a ensanchar nuevamente la faja, para poder meter se en su interior. Comprobó que estaba demasiado húmeda de sudor y fue al vestidor por otra. Tardaría un buen rato antes de estar en condiciones de ponérsela. Ugo abrió la puerta y dijo desde allí:

—Son casi las nueve. Debes estar lista en media hora…

Afirmó ella:

—Sí, darling. Haré lo posible…

Así que caminaba por el lustroso pasillo de cubierta hacia su camarote, Ugo silbaba alegremente; no tanto porque le agradara ir a tierra, sino porque, al menos por esa noche, no tendría que dormir con Liz. Y pensar que ésta tornaría a la tortura in soportable de ponerse el corsé, de peinarse y maquillarse; de lu char con toda su alma por aparecer joven y hermosa a su lado, producíale una maligna satisfacción.

2

Las mujeres, borrachas, cantaban en el sollado:

Somos las putas que volvemos,

que volvemos,

que volvemos…

Era una cancioncita sin forma, cuyas palabras obscenas te nían una aburrida tristeza, en esa noche del 27 de julio. La barca navegaba perezosamente en las aguas tranquilas del Me diterráneo. Había luna plena y las estrellas, maravillosas en su transparencia, parecían gotas de agua en el cielo despejado y, tan luminoso, que sólo necesitaba del sol para que fuera un cielo diurno. La lenta embarcación había partido, una semana antes, de Trípoli, con un cargamento de prostitutas que retornaban a Italia. En los puertos libios, en Sicilia y en Nápoles, que era el fin de su destino, esta barca de madera sin pintar era conocida como la goleta de la peste. Su patrón era un grie go gigantesco, borracho siempre, con una destartalada Luger colgando siempre del cinto. Tenía veinte años de llevar y traer mujeres de Italia a la colonia del continente negro.

Se llamaba Nicolás, y decían que era un antiguo pirata; por más que nunca se aclaró su verdadero origen. Para Nicolás ese viaje, que realizaba cada dos meses, significaba unos cuantos miles de liras de ganancia. Durante la travesía, Nicolás se pasaba tumbado en su litera, ebrio totalmente, sin importarle en lo absoluto lo que ocurría en el sollado. Negros de Argel, oscu ros turcos y enjutos marroquíes constituían la tripulación de la nave. Las mujeres los escuchaban rondar por la cubierta, impa cientes, rabiosos, porque el patrón, con una brutal disciplina de látigo y pistola, tenía prohibido a todos, menos a él, acercarse a las prostitutas. Esta disposición databa de un par de años atrás, cuando estalló una pelea entre ellos y hubo dos muertos a puñaladas. Los marineros, locos de ron, comenzaron a combatir por una mujer y lo que era un pleito particular degeneró en un zafarrancho terrible. Nicolás, para evitarse líos con las autori dades, ordenó atar a los pies de los cadáveres unos trozos de cadena, y los echaron al mar. Desde entonces, las prostitutas hacían el viaje prisioneras en el sollado. La llave del enorme candado enmohecido colgaba del cinto de Nicolás y el único que podía utilizarla era él. Algunas veces el patrón bajaba al sollado, escogía a una de las mujeres y se la llevaba a dormir a su camarote. Para la elegida eso significaba una veintena de días de comer bien y, ocasionalmente, unas pocas liras.

Las prostitutas volvían a Italia después de haber vivido unos años en las colonias. Retornaban envejecidas, muchas de ellas enfermas; con la amargura de la desilusión y el odio. El clima implacable de África, el duro vivir de los burdeles, el hambre constante, las enfermedades, dejaban en sus rostros, en sus cuerpos, en sus almas, la huella de su paso. Pocas de ellas eran mayores de treinta años; pero todas parecían haber vivido en el lustro escaso que resistían en Trípoli, medio centenar. Volvían porque estaban cansadas. Pero, más bien, porque los dueños de los prostíbulos habían llevado muchachas más frescas, y ellas sobraban. Dentro de poco, quienes las remplazaban serían a su vez enviadas de regreso; y la cosa se repetía periódica, metódicamente.

Los tripulantes, pese a la tenaz vigilancia de Nicolás, se las ingeniaban siempre para acercarse a las mujeres. Por los ventanucos de la ventilación les vendían frutas frescas, azúcar en trozo, tabaco y botellas de aguardiente. Otros no exigían dinero y se conformaban con pedir a las prostitutas acercarse lo suficiente para poder palpar sus carnes bajo las ropas.

Esa noche del 27 de julio las mujeres cantaban en un coro triste y amargo:

Somos las putas que volvemos,

que volvemos,

que volvemos…

El sollado olía a sueño, a sal, a sudor y a sexo. Un olor espeso a gente aglomerada. No había retrete; sólo un barril colocado en un rincón, que nadie se preocupaba de sacar. Pero a las mujeres no les importaba en lo absoluto que el aire estuviese viciado, que arañase las narices y que produjera espasmos de vómito. Y no les importaba porque no eran ya seres humanos, sino pedazos de carne podridos por la sífilis, consumidos por el veneno que roía sus sangres, sus carnes, sus huesos. Algunas lloraban tristemente, en silencio, comprendiendo quizá que ha bían vivido estúpidamente lo mejor de sus vidas; otras dejaban transcurrir los días silenciosas, herméticas, sin hablar, sin mo verse, tal si estuviesen ya muertas. Había también las que no se creían derrotadas y que sólo esperaban pisar tierra en Sicilia o Nápoles, según cual fuera su destino, para seguir en lo mismo; con la esperanza eterna de ser diferentes, de tener un poco de dinero y retirarse. Eran las menos. Para la inmensa mayoría de las pasajeras del sollado, la existencia estaba liquidada.

A las once, Dominica comenzó a sentir los primeros dolores agudos. Se mordió los labios, casi hasta hacerse sangre, y no dijo nada. A su lado, Anselma le pasó la mano por la frente, empapada de sudor, y movió la cabeza. En el centro del sollado, pendiente del techo, se balanceaba una lámpara de petróleo, que despedía una amarillenta luz humeante.

—¿Está doliéndote mucho? —susurró Anselma.

Dominica, con los ojos cerrados, respiró profundamente. Era joven, pero sus rasgos estaban marchitos. Tenía una palidez transparente y las cuencas eran dos trampas negras, sin fondo. Al cabo entreabrió los párpados y clavó en Anselma una mirada dolorosa, de perro callejero.

—No te aguantes —volvió a decir Anselma—. No puedes evitar parirlo…

Repentinamente, el cuerpo horriblemente deforme de Dominica se estremeció. Anselma se puso de rodillas a su lado y trató de obligarla a que abriera las piernas. Dominica se retorcía, resistiéndose. Comenzó a llorar, a gemir a gritos, a maldecir a Dios, a la Virgen y al hijo de perra que la había preñado.

Anselma sacudió a otra mujer, que dormitaba sentada, con las piernas extendidas, a su lado:

—¡Ey, tú… ayuda! ¡Ésta se ha puesto mala…!

Apenas si unas cuantas de las otras se movieron, se inquietaron. ¡Qué diablos les importaba que Dominica estuviese sufriendo! ¿Acaso ellas no sufrían con otro dolor más íntimo, más irremediable?

En su extraño lenguaje calabrés, olvidado desde sus días de niña, despedazada ya por el dolor insoportable del parto, Dominica blasfemaba y pedía a Dios que la matara, para no sufrir más.

—Abre las piernas… ¡Ábrelas! —rezongaba Anselma, tratan do de apartar las rodillas de Dominica.

Pero ésta se retorcía, se defendía bravamente, con los muslos apretados. Anselma, una mujerona robusta, perdió la paciencia y comenzó a zarandear el cuerpo frágil de la otra.

—Por la puta Madona, ¡ábrelas! —masculló.

Quien la ayudaba dijo:

—¡Pégale!

Otras mujeres se habían acercado, formando un círculo alrededor de la parturienta, que lanzaba ciegos puñetazos al vacío, con los dientes ferozmente apretados; entre gemidos desgarradores y borbotones de espuma.

—¡Pégale —volvió a repetir la que ayudaba—; pégale o no acabaremos nunca!

Chorreando sudor, Anselma amartilló el puño y lo estrelló contra la cara de Dominica. Ésta, por un instante, se estremeció por el impacto, su cuerpo se arqueó, y luego perdió el conocimiento.

—¡Traigan la luz, perras piojosas! —gruñó Anselma.

Hubo un movimiento de azoramiento a su espalda. Todas se movían, pero ninguna acertaba a descolgar la lámpara. Al cabo lo consiguieron y la colocaron a su lado.

—Agárrenle brazos y piernas —ordenó Anselma.

Las voluntarias obedecieron. Tenían los ojos muy abiertos, para ver cómo Anselma levantaba la falda de Dominica y la subía hasta su pecho.

—Metan unos trapos debajo…

Manos anónimas colocaron entre el piso y las nalgas de Dominica unos harapos. La piel de ese vientre que parecía un volcán era delgadísima y tan frágil que parecía estar a punto de romperse, como un balón demasiado hinchado. Vetas blancas trazaban un complicado sistema de ríos bajo la epidermis. El ombligo semejaba un ojo ciego, espantosamente saltado.

Anselma acercó más la lámpara, para auscultar a Dominica.

Ésta se removió.

—Que no vaya a soltarse —dentelleó Anselma.

Fue un parto doloroso, rápido. Duró cosa de cinco minutos. Algunas prostitutas, en el otro extremo del sollado, continuaban con su canción.

Somos las putas que volvemos…

Dominica había vuelto en sí, pero estaba muy débil y no trataba ya de defenderse. Tenía los pechos hinchados, llenos de grumos. Una de las mujeres comenzó a oprimírselos, en un masajeo que le producía dolor pero al que Dominica no se resistía.

—Puja…, perra…, puja —resoplaba Anselma.

Pero Dominica no tenía fuerza; nada le dolía ya, por más que su carne estuviese desgarrándose para expulsar al hijo. Sentíase tranquila, resignada; no era ella misma, sino alguien totalmente ajeno.

—Puja —gritó Anselma.

La palabra no le decía, no significaba nada para Dominica. Sentíase como idiotizada; como si no fuese a ella a quien le hablaran. Veía un racimo de cabezas inclinadas sobre su vientre y advertía que unas manos torpes, groseras, trataban de arrancar le algo del interior del cuerpo.

Vino entonces un dolor, el más espantoso e intenso de los dolores. Algo, por dentro, se rompía; su cuerpo se fragmentaba, como si le arrancaran un brazo o una pierna. Advirtió que las cabezas se apiñaban más, apoyándose una en la otra, y que las manos que la hurgaban se movían con mayor prisa, con superior ansiedad. Y luego experimentó un alivio infinito, una especie de placer angustioso, y cerró los ojos.

—Por la Madona, ¡ya! —escuchó resollar a Anselma.

El parto había concluido. En las rudas manos de Anselma, manos rudas de campesina de la Basilicata, estaba un trozo de carne rojiza, sangrante, en forma de niño. Del vientre de éste colgaba una tripa casi negra.

—Algo con que cortar esto —gritó Anselma.

Las mujeres se movieron otra vez, como borregos asustados, sin saber qué hacer. Corrían para todos lados, estúpida mente, atontadas. Anselma escupió:

—Un cuchillo… unas tijeras…

Nadie encontraba ni cuchillo ni tijeras. Quizá los tuvie ran, pero no acertaban a hallarlos. Entonces Anselma vol vió a pensar en cuando era una chica, que levantaba cuatro palmos del suelo, y veía a su padre en un apuro semejante atendiendo a una vaca, a una cabra. Tomó el cordón entre sus dos manos y tiró de él, brutalmente. Un chorro de sangre le manchó la cara. Sin perder el aplomo, ligó ambos extremos y respiró.

Dominica estaba tendida, como muerta. Tenía el vientre, los muslos, las piernas rojos de sangre. Respiraba quedamente, con las mandíbulas trabadas y los brazos sobre la cara.

Fue entonces cuando el recién nacido lloró. Fue un berrido poderoso, agudo como el filo de un puñal.

—Arrima la lámpara —ordenó Anselma, impersonalmente. Alguien levantó la luz y la colocó frente a la cara de la mujer. Ésta aproximó el cuerpecito desnudo al destello amarillo y examinó cuidadosamente al chico.

—Gracias a Dios —suspiró Anselma—. ¡Es un bambino! Miren, tiene todas sus cosas completas… como un hombre…

Entonces rieron y todas quisieron ver al chico que había nacido allí, ante sus ojos asombrados. Esas mujeres sentíanse purificadas de todos sus vicios, de todos sus pecados, con sólo tocar ese trozo de carne palpitante; esa criatura que había venido al mundo en un sollado repleto de miseria y suciedad. Otras, con retazos arrancados a sus vestidos, terminaban de limpiar a Dominica.

Envolvieron al niño en un corpiño deshilachado. Anselma se hincó al lado de la madre, ofreciéndoselo.

—Mira, Dominica… Es tu hijo… ¡Un niño!

Con los dos brazos cubriéndole el rostro, Dominica movió la cabeza.

—No quiero verlo… Llévatelo…

Dulcemente, Anselma insistió:

—Es muy lindo… ¡Míralo… tómalo!

Dominica agitaba la cabeza, rehusándose. Gruesos lagrimones escurrían de sus ojos.

—Tíralo al mar… No lo quiero… No es mi hijo… —Anda, míralo nada más…

—Lo odio… Maldito animal… Mátalo… Ahógalo… No lo quiero, no lo quiero…

Anselma lanzó un salivazo y gruñó:

—¡Perra…! No querer un bambino tan lindo.

Nadie habló en un tiempo. Parecía como si todas se hubiesen puesto de acuerdo para guardar silencio. Por el ventanuco de la ventilación, se percibía el monótono golpeteo del mar contra las bandas de la barca.

—Anselma —dijo de pronto Dominica, suavemente—, ¿es… es bonito?

Anselma sonrió:

—El más bello que he visto…

—Anselma —volvió a decir Dominica. Pasó casi otro minuto—, ¿es… blanco?

La mujerona soltó una carcajada:

—¡Claro que es blanco…! ¡Míralo!

Lentamente Dominica abrió los ojos. El primer rostro que vio fue el de Anselma, inclinado sobre el suyo, y sonriéndole. Luego, advirtió que le ofrecía algo que acunaba en sus brazos.

—Mira qué lindo —sonreía Anselma, a punto de llorar. Colocó al chico junto a la madre. Ésta miró largamente a la criatura, hasta que rompió en un sollozo y la estrechó contra sí. Sonreía, muy pálida, muy afilados sus rasgos; pero con una conmovedora serenidad.

Casi al amanecer, Anselma le preguntó en voz baja:

—¿Por qué no querías a tu hijo?

Dominica respondió en un suspiro:

—No sé quién fue su padre… Temía que fuera… negro… Anselma se tendió a su lado, sobre la sangre reseca del parto. En ese momento comprendió, en toda su magnitud, los terribles temores de Dominica; la lucha que se libró en su interior cuando, ya nacido su hijo, se rehusaba a verlo. Quizá ella misma hubiese enloquecido si el hijo que un hombre desconocido le dejó en el vientre hubiera nacido con la tez negra.

—Nada de eso —indicó, tranquilizándola—. Duerme ahora… Dominica se sentía tranquila. Estuvo unos minutos mirando de soslayo la cabecita que se reclinaba contra su pecho. Lloraba mansamente y las lágrimas le hacían bien. —Gracias, Anselma —expresó en voz baja. Amodorrada, Anselma dijo:

—Deja dormir… Ese niño —bostezó groseramente— es el hijo de puta más lindo que ha nacido…

Y Dominica se sintió embargada de una felicidad incomparable. «Sí. El más bonito que ha nacido».

3

—¿Piensa estar unos días en México, Alteza?

—No. Desgraciadamente.

—¡Oh, es una verdadera lástima!

—Estamos realizando un crucero hasta Nueva York, por Panamá.

Ugo miró fugazmente a Liz, y ésta guardó silencio. Conocía la intención de Ugo cuando la veía así. Era como si le dijera: «Cállate, no digas tonterías». La costa, con sus luces bajas, iba acercándose rápidamente, así que la canoa a motor volaba sobre las aguas de la bahía.

—Pero, ¿no piensa volver alguna vez?

Ugo sonrió.

—Siempre pensamos volver…

Hubo un silencio, al cabo del cual Carmen dijo:

—¿Sabe usted? Esta tarde tenía el tanque lleno de gaso lina…

El Príncipe tornó a sonreír:

—Ya lo sabía…

—¿Sí? ¿Cómo, Alteza?

—Cuando usted y su acompañante salieron del yate, se les olvidó recogerla…

—Es usted muy observador…

A eso de las cinco de la tarde, Ugo Conti estaba tendido en una silla de cubierta, mirando hacia tierra. El Cykora llegó en la madrugada y permanecería el tiempo suficiente en Acapulco para hacer agua y avituallar la despensa. Liz, como era su costumbre, dormitaba la siesta. Sentíase aburrido y para hacer algo tomó un libro de la biblioteca y se dispuso a leerlo en el exterior. A la distancia, el puerto se le antojaba un gigantesco palomar, monótonamente repetido, con sus casas de estilo californiano; sus grandes hoteles y centenares de bañistas, apilados como moscos, en las playas.

Por la bahía movíanse a gran velocidad lanchas de motor remolcando esquiadores, y Ugo se entretuvo unos momentos viendo cómo una de ellas, la más grande quizá, describía un amplio círculo de espumas plateadas y centelleantes y luego enfilaba hacia el yate. A un centenar de metros, quien la conducía aminoró la marcha y dio una vuelta completa en torno a la embarcación. En la canoa iban una mujer y un hombre rubio y joven, ambos en traje de baño. La mujer agitó la mano en un saludo, y Ugo le respondió. Entonces la nave se acercó más, con el motor apagado.

—¡Hola! —dijo la mujer, en una especie de saludo que no iba dirigido a nadie en particular.

Ugo dejó el libro a un lado y se levantó. Acodado a la borda repuso:

—¡Hola! —en italiano.

La mujer respondió en el mismo idioma:

—¿Podría ayudarnos?

—¿De qué se trata?

La canoa había arrimado su banda a la del yate, y ya la mujer se aprestaba a remontar la escalerilla.

—¿Podríamos subir?

—Adelante…

Ella pisó cubierta y le tendió la mano. Era una mujer de unos treinta y cinco años, morena, excesivamente bien arreglada, en su maquillaje y su peinado, para suponer que no tenía ya previsto ir al yate. Se movía con gran desenvoltura y sabía sonreír con franqueza.

—Mi nombre es Carmen Pérez Mendiola… Alteza.

Ugo le estrechó la mano. Le parecía un poco extraño que esa mujer, que apenas le había dicho un nombre que nada significaba para él, lo conociera. El muchacho rubio aparecía en esos instantes por la escala. Carmen se volvió:

—Éste es Tom… un amigo…

—Encantado…

—Mucho gusto…

Carmen Pérez Mendiola clavó sus ojos oscuros, un poco saltones, en Ugo Conti.

Éste dijo:

—¿En qué puedo servirlos?

Carmen le tendía una pitillera de oro. Ugo tomó un cigarro. Ella llevaba la iniciativa e hizo funcionar un pequeño encendedor. Pero la brisa apagaba la llamita y fue necesario que la protegiera con sus manos. Sus dedos rozaron los de Carmen.

—Se nos ha acabado la gasolina, Alteza. Quisiéramos que…

Ugo Conti expulsó el humo:

—Lo que gusten. —Un sirviente se afanaba en sacar brillo a los herrajes de latón, un poco más allá. Ugo lo llamó—: Ven…

El sirviente, con su filipina blanca, se acercó haciendo una leve reverencia:

—Ordene usted, Alteza…

—Di abajo que le proporcionen gasolina a la señorita… —Enseguida, Alteza… —repitió su reverencia y se disponía a marcharse. Carmen indicó:

—Espere, por favor —se volvió a su acompañante—. Tom, ve con él y encárgate… ¿Quieres?

Tom sonrió y se alejó, emparejando su paso al del hombre de la filipina. Por unos segundos, ni Carmen ni Ugo hablaron.

—¿Cómo supo usted que…? —comenzó Ugo.

Ella sonrió, tratando de aparecer seductora:

—¡Oh, Alteza…! ¡Yo sabía que usted vendría a Acapulco! —Pero, ¿cómo? La escala aquí fue totalmente imprevista.

No pensábamos…

—¡Ah! Eso no tiene importancia. Lo que cuenta es que está usted aquí…

—Sólo unas horas…

Esto, a Carmen, pareció contrariarle un poco. Borró rápidamente la arruga de su ceño, para añadir:

—¿No piensa ir a tierra?

Ugo se encogió de hombros:

—Creo que no. En cuanto terminen de hacer las compras nos marcharemos…

Cautamente, Carmen aventuró una pregunta:

—¿Viene usted… con algunos amigos?

El juego divertía a Ugo. Carmen trataba de sonsacarle la verdad; de averiguar quiénes eran los demás pasajeros del Cykora. Y él no tenía por qué ocultarlo, en último análisis.

—Con una muy querida amiga… la señora Liz Avrell.

—Sí, claro —murmuró Carmen

—Usted, ¿vive en el puerto?

—¡Oh, no! En México. Estoy pasando el fin de semana con unos amigos. Tienen una casa preciosa… quizá la mejor de aquí.

—Es un bonito lugar…

—Es una verdadera lástima… —suspiró Carmen.

—¿El qué?

—Que tenga usted que marcharse hoy mismo… —Sí. Me hubiese gustado conocer el país.

Carmen arrojó elegantemente la colilla al mar. La siguió con la mirada hasta que cayó en el agua.

—Si usted quisiera quedarse, al menos por esta noche, le garantizo que pasaría una velada maravillosa…

Ugo descubrió en Carmen Pérez Mendiola una mirada de anhelante inquietud, y tuvo la sensación de que ella, con sus ojos miopes, le suplicaba algo.

—¿Por qué?

—Quiero decirle la verdad, Alteza —suspiró profundamente—. Al saber que estaba usted aquí, de paso, quisimos prepararle una fiesta… algo muy exclusivo, en casa de mis amigos…

—Se lo agradezco de todos modos…

—Nada nos hubiera dado más gusto que usted aceptara. Es tarían sólo unas cuantas personas… gente bien, naturalmente. Para ellos, para mí, sería un honor…

—La satisfacción sería mutua —indicó Ugo.

—Entonces, ¿acepta, Alteza?

Ugo lo pensó por un instante. Para él lo mismo era pasar la noche en el Cykora que en tierra; ir a esa fiesta tendría, después de todo, una ventaja positiva, aunque en lo absoluto sintiera deseos de aceptar. Quedarse implicaría… No lo pensó más.

—Bueno…, ¿a qué hora sería prudente?

El rostro de Carmen se iluminó:

—A la que usted dijera, para enviarle la lancha.

—¿Las nueve y media?

—Vendré personalmente por usted…

Reaparecieron Tom y el sirviente llevando entre los dos una lata. La colocaron junto a la escalerilla y el criado se retiró. Carmen empujó por delante a Tom. Tendió su mano a Ugo, reverente:

—Va usted a divertirse, Alteza…

Bajó de prisa. Tom puso en marcha la canoa y ésta enfiló hacia tierra. Carmen seguía agitando su mano, en despedida.