Gracias a su Fundación, Bill Gates ha pasado de supervillano tech a filántropo admiradísimo en todo el mundo. Aunque su sonado divorcio, las acusaciones de mala conducta en Microsoft y su relación con la Organización Mundial de la Salud y la industria farmacéutica durante la pandemia han empañado recientemente su imagen pública, el altruismo de la Fundación Gates sigue dándose por sentado. Sin embargo, Tim Schwab argumenta en este libro que Gates es la misma persona que dirigía Microsoft: un narcisista codicioso y autoritario, convencido de su enorme importancia y rectitud y decidido a imponer sus valores, soluciones y liderazgo moral, político y económico al resto de la Humanidad.

La poderosa investigación de Schwab perfora el halo cegador que protege a la organización sin ánimo de lucro más poderosa y secreta del mundo del escrutinio público y muestra cómo los miles de millones de la Fundación Gates sirven para obtener un increíble nivel de control sobre las políticas públicas, los mercados privados, la sanidad, la investigación científica y los medios de comunicación.

Una investigación única sobre Bill Gates, la Fundación Gates y cómo utilizar la filantropía para ejercer un inmenso poder político sin control alguno.

Te podría interesar

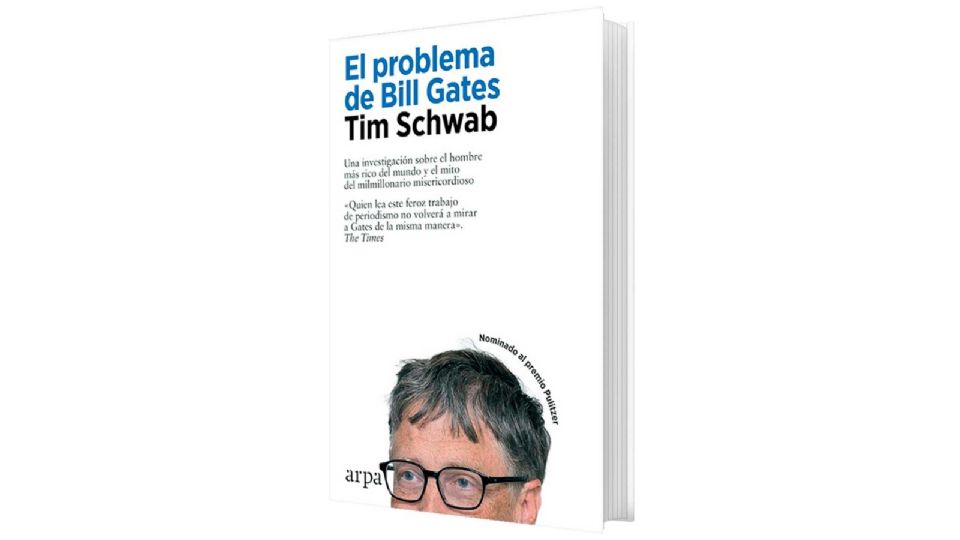

Fragmento del libro de Tim Schwab “El problema de Bill Gates”, editado por Arpa. Cortesía de publicación de Océano.

El problema de Bill Gates | Tim Schwab

PRÓLOGO

Este es un libro difícil de escribir porque trata sobre un hombre difícil, uno de los más ricos del mundo. Y de los más reservados.

Bill Gates no respondió a mis repetidas solicitudes de entrevista a la hora de redactarlo, ni nadie de la Fundación Gates accedió a verse conmigo en todo el tiempo que duró este trabajo sobre la entidad. Incluso antes de publicar mi primer artículo sobre Gates a principios de 2020 —o de establecerse como periodista que informaría sobre la Fundación Gates en tanto que estructura de poder, más que como organización humanitaria intachable—, la fundación se negó a conceder ninguna entrevista. Y durante la época en que estuve publicando mis investigaciones en Nation, British Medical Journal y Columbia Journalism Review, el organismo adoptó siempre la postura de eludir cualquier compromiso.

Semejante mutismo en el trato no es algo exclusivo conmigo. La organización humanitaria, por regla general, no se pone nunca a sí misma, ni pone a sus dirigentes, en situaciones en las que puedan verse empujados a explicar contradicciones en su labor u obligados a responder a preguntas críticas. Como cualquier institución poderosa, la Fundación Gates, valorada en 54.000 millones de dólares, se relaciona con los medios de comunicación solo si es ella la que marca las reglas de juego.

Al mismo tiempo, dado que existen hoy en día tantas personas e instituciones dependientes de los dólares donados por Gates, numerosas fuentes son reacias a hablar por miedo a las consecuencias profesionales que esto les pueda acarrear. En este libro aparecen muchos testimonios anónimos, y no le quepa duda de que las razones por las que me han solicitado el anonimato tienen razón de ser. «Para alguien que quiere una subvención, sería suicida salir y criticar públicamente al organismo», señaló en 2008 Mark Kane, antiguo responsable del trabajo de Gates en el ámbito de las vacunas. «La Fundación Gates es muy sensible a los temas de imagen».

También quiero aclarar cuanto antes por qué Melinda French Gates no aparece en pie de igualdad con Bill Gates en este libro: porque ella no está al mismo nivel que él en la Fundación Bill y Melinda Gates. Lo sé de buena tinta porque he hablado con personal de la entidad que ha dejado claro hasta qué punto Bill Gates es allí el alfa y el omega. Y lo sé porque la propia fundación lo anunció en 2021. Tras el divorcio del matrimonio Gates, la fundación informó de que Melinda, y no Bill, dejaría la organización humanitaria tras un periodo transitorio de dos años si no conseguían llegar a un acuerdo para compartir el mando. Lo que, en definitiva, costea la fundación es la inmensa fortuna que Bill Gates posee gracias a Microsoft, y le corresponde a él, en última instancia, decidir cómo se gasta el dinero. Esto no le quita a Melinda ni su voz, muy influyente, ni su gran impacto en la entidad. El trabajo que ella realiza va a quedar claro en el perfil que trazaremos a lo largo de estas páginas.

Por último, una nota sobre terminología: en sentido estricto, desde el punto de vista de las leyes fiscales estadounidenses se trata de una fundación privada. Utilizaré esta expresión en todo momento, pero también me referiré a la Fundación Gates como organismo filantrópico y como organización humanitaria.

Introducción

Puede que a usted no le suene el nombre de Paul Allen. Allen fue la bujía imprescindible gracias a la cual arrancó el motor de la que se convertiría en una de las corporaciones más influyentes del mundo, Microsoft. Y, durante un tiempo, Allen fue también el socio empresarial y el mejor amigo de uno de los hombres más poderosos que jamás hayan existido sobre la faz de la tierra.

Puede que tampoco reconozca usted, de buenas a primeras, este otro nombre: William Henry Gates III. Llamarse de esta manera tan imponente es propio de gente de altos vuelos, personas acostumbradas a la riqueza y los privilegios desde generaciones, personas nacidas entre algodones. La madre de Bill Gates procedía de una acomodada familia de banqueros, y su padre era un prominente abogado de Seattle. Tal y como el propio Gates lo cuenta, creció oyendo cosas como «vale, viene a cenar el gobernador», o bien «venga, vamos a apoyar a Fulanito en su campaña electoral». Ya desde su más tierna infancia, la red de influencias familiares brindó al joven Bill oportunidades de lo más extraordinarias. Sin ir más lejos, servir como asistente tanto en el Congreso del estado de Washington como en el Congreso federal de los Estados Unidos.

Paul Allen, por el contrario, era de clase media, hijo de una bibliotecaria. Su familia tuvo que hacer no pocos sacrificios para que consiguiera entrar en el colegio privado más elitista de Seattle, Lakeside, donde entabló amistad con Bill Gates. «Me metieron en una clase de cuarenta y ocho alumnos con toda la flor y nata de la ciudad: hijos de banqueros y empresarios, abogados y profesores de la Universidad de Washington. Salvo contadas excepciones, eran chicos de clases pudientes que ya se conocían de otros colegios privados de primaria o del Club de Tenis de Seattle», escribió el ya fallecido Allen en su autobiografía.

El hecho de que Lakeside fuera un colegio rico se plasmaba en diferentes prerrogativas poco comunes para los estudiantes, y una de ellas era el acceso a ordenadores, una rareza a finales de los años sesenta. Fue en la sala de ordenadores del centro educativo donde Allen entabló una inesperada amistad con Gates, dos años menor que él. «De Bill Gates se podían decir tres cosas al segundo», recuerda Allen. «Era muy inteligente. Era muy competitivo: quería demostrarte lo listo que era. Y era muy, muy perseverante».

La pasión de aquellos dos chicos por los ordenadores se encauzó pronto en espíritu emprendedor según iban descubriendo maneras de rentabilizar sus cada vez mayores conocimientos de programación. Y la atmósfera de trabajo resultó ser tremendamente competitiva. En cierta ocasión Allen consiguió llevarse un contrato para hacer un programa de nóminas, y pensó que podría conseguirlo sin la colaboración de Gates. Entonces este le envió un mensaje de lo más intimidante. Recuerda Gates: «Yo le dije: “Creo que estás subestimando lo difícil que es esto. Si me pides que vuelva, me pongo al mando. De esto y de cualquier otra cosa que me vuelvas a pedir en el futuro”». Lo cierto es que Allen acabó necesitando ayuda en aquel proyecto y, como explicó Bill, «para mí era más natural estar al mando». De manera que, con la ayuda de su padre, Gates constituyó legalmente su pujante compañía informática de programación, se nombró a sí mismo presidente y se asignó un porcentaje sobre los beneficios de la firma cuatro veces mayor que el concedido a Allen.

Después de graduarse siguieron en contacto, pero en aquel momento tomaron rumbos distintos: Allen se marchó a la Universidad Estatal de Washington —una institución pública de perfil más popular— y Gates a Harvard. El errático trayecto académico de Allen no tardaría en llegar a un callejón sin salida, y cuenta que Gates le empujó a mudarse al este, donde ambos tendrían la oportunidad de convertir su amor por los ordenadores en algo único. De manera que Allen abandonó la universidad y se marchó a Boston.

Allen se describe a sí mismo como «el hombre de las ideas»: se pasaba todo el tiempo proponiéndole ideas de negocio a Bill, que desempeñaba el papel de jefe y enfriaba sus expectativas. Gates lo recuerda de esta manera: «Siempre estábamos hablando de cómo juntar muchos microprocesadores para conseguir algo potente. ¿Seríamos capaces de fabricar un emulador 360 utilizando microcontroladores? ¿Seríamos capaces de crear un sistema de tiempo compartido en el que un montón de gente pudiera conectarse y obtener información sobre temas de consumo? Muchísimas ideas de todo tipo».

Después de meses disparando a ciegas, Allen dio con una idea que gustó a Gates: escribir un lenguaje de programación para uno de los primeros ordenadores que existieron en los hogares de forma generalizada, el Altair. Gates llamó a la sede de la firma en Nuevo México desde su dormitorio de Harvard y, muy en su estilo, se echó el farol de que estaba desarrollando un nuevo software para el Altair. Les dijo que estaba casi listo y en funcionamiento. La firma le invitó a tomar un avión para hacerles una demostración del producto, así que Bill y Paul pasaron ocho agotadoras semanas trabajando para poner a punto el programa. Llegado el momento de reunirse con Altair, fue Paul Allen quien se embarcó en el avión. Aunque no era el consumado trilero de mirada impasible que sí era Gates, al menos tenía la apariencia de un hombre. Y es que Bill, incluso bien entrado en la edad adulta, seguía llamando la atención por su aspecto aniñado, algo que Microsoft aprovecharía más tarde para venderlo como niño prodigio.

El trato se cerró, y con un éxito tal que Gates acabó abandonando Harvard para centrarse en su nueva empresa. Y era su empresa, como Allen aprendió enseguida. A pesar de que Paul había desempeñado un papel fundamental e imprescindible en el acuerdo con Altair —él fue, además, quien acuñó el nombre «Microsoft», una contracción de las palabras microprocesador y software—, Gates insistió en tener una participación mayoritaria, y se quedó con el 60?% del capital social. Allen recuerda que le sorprendió aquella afirmación de poder por parte de su socio, pero que no quiso oponerse.

Parece que Bill se dio cuenta de lo fácil que había sido el acuerdo, porque volvió a meter descaradamente a Allen en un nuevo tira y afloja, en el que reclamó una parte aún mayor:

—Yo he hecho la mayor parte del trabajo. Y he renunciado a mucho abandonando Harvard —le dijo—. Me merezco más del 60?%?.

—¿Cuánto más?

—Estaba pensando en un 64-36.

Allen escribe que no tuvo el coraje de ponerse a discutir de nuevo con Gates, pero en el fondo —la verdad, tal como yo la entendí—, era que le costaba aceptar lo que le pasaba: estaba siendo timado por su mejor amigo. «Tiempo después, una vez que nuestra relación ya se había enfriado, me pregunté cómo había llegado Bill a las cantidades que me propuso aquel día. Intenté ponerme en su lugar y reconstruir su forma de pensar. Llegué a la conclusión de que era tan sencillo como: «¿Qué es lo máximo que puedo sacarle?». Igual le daba argumentar que las cifras reflejaban la aportación de cada uno que basar esas cantidades en las diferencias que podían existir entre el hijo de una bibliotecaria y el hijo de un abogado. A mí me habían enseñado que un trato es un trato y que tu palabra va a misa. Bill era un poco más flexible al respecto».

Mientras Microsoft crecía y acababa por trasladarse a Seattle, Allen continuaba siendo un hombre de ideas. Cuenta cómo ideó una importante solución que hacía posible que el software de Microsoft funcionara en ordenadores Apple, utilizando un dispositivo de hardware llamado SoftCard. El producto abrió un nuevo y amplio mercado para Microsoft y generó millones de dólares en ingresos que les eran muy necesarios en 1981. Allen seguía creyendo que él y Gates eran socios y compañeros, así que decidió utilizar el éxito de SoftCard como palanca para presionar a Gates y conseguir una mayor participación en la empresa. Si Bill podía renegociar sus porcentajes, ¿por qué él no?

—No quiero que vuelvas a mencionarme este asunto —le dijo Gates, cerrándole toda posibilidad—. Ni hablar de ello.

«Algo murió para mí en aquel momento», reflexiona Allen. «Pensaba que nuestra asociación se basaba en la equidad, pero ahora caía en que el interés personal de Bill estaba por encima de cualquier otra consideración. Mi socio quería hacerse con la mayor parte posible del pastel y aferrarse a sus porcentajes, y eso era algo que yo no podía aceptar».

Como remate a la humillación, Allen tuvo que enterarse —mientras se recuperaba del tratamiento para el linfoma no Hodgkin que acabó con su vida— de que Gates se planteaba una operación que implicaba la dilución de sus acciones, con lo cual disminuiría todavía más su participación en la firma. Después de haberle apretado las tuercas para que aceptara reducir su propiedad en la empresa del 50 al 40?% y luego al 36?%?, Gates aún quería más.

«Mientras conducía de vuelta a casa, me venía a la cabeza aquella conversación, y, cuanto más la recordaba más atroz me parecía. Yo había ayudado a crear la empresa y seguía siendo un miembro activo de la dirección, aunque limitado por mi enfermedad. Y ahora me encontraba con que mi socio y colega estaba maniobrando para estafarme. Aquello era de un oportunismo mafioso, simple y llanamente».

Es un desenlace de lo más triste para la autobiografía de Allen, que —aunque sin lugar a dudas constituye un relato de su sorprendente camino hasta convertirse en multimillonario— también puede ser leída como una desoladora reflexión sobre su fallida relación con Bill Gates, un hombre al que quería pero que demostró ser incapaz de una verdadera amistad por creerse por encima de todos los demás. Tal y como lo describe Allen, el verdadero yo de Gates es el de un hombre impelido en todo momento a demostrar su superioridad, «que no solo quería ganarte, sino aplastarte, si podía».

Se han escrito docenas de libros sobre Gates, la mayoría en la década de 1990 y principios de 2000, en los que aparecen ampliamente descritos su espíritu dominante y su agresividad. Tales relatos pormenorizan su comportamiento impetuoso, agresivo, arrogante e incluso bravucón, parece que hacia todo el mundo, amigo o enemigo. Gates no era solo un hombre apasionado, sino también un ser profundamente emocional, a menudo descrito como infantil por su incapacidad o falta de voluntad para controlar su temperamento. En Microsoft parecía disfrutar reprendiendo a sus subordinados. En los años noventa, la revista Playboy describió su estilo como «una gestión basada en la humillación, que provocaba a los empleados e incluso reducía a algunos de ellos a un mar de lágrimas».

Paul Allen describe las constantes «broncas», «intimidaciones» y «ataques verbales personales» por parte de Gates no solo como actos de acoso, sino al mismo tiempo como un gran lastre para la productividad de la compañía. Un latiguillo de Gates se hizo popular, buen ejemplo de este enfoque basado en los refuerzos negativos: «Es la mayor gilipollez que he oído en toda mi vida».

Habrá quien argumente que semejante tipo de narcisismo y vehemencia resultan necesarios en cualquier gran patrón de la industria al nivel en que operaba Gates dentro del engranaje económico mundial. Pero, por mucho que intentemos razonarlo, lo que está claro es que Gates gobernaba su compañía con puño de hierro, así como que llegó a considerar la industria informática en general como su territorio privado. Con semejante panorama, el número de bajas no tardó en acumularse. «Bill se dirigía a la persona que fuera, gente de muy alto nivel en esas otras [empresas informáticas], a base de gritos; o le decía que tenía que hacerlo de tal o cual manera, y que si no lo hacía así nos aseguraríamos de que nuestro software no funcionara en su ordenador. ¿Qué puedes hacer si eres uno de estos... tíos? Estás jodido. No puedes permitir que Microsoft deje de dar soporte a tu hardware, así que más te vale hacer lo que te están diciendo», cuenta Scott McGregor, uno de los primeros empleados de Microsoft. Otro antiguo ejecutivo en los años noventa, encargado del software, apuntó que «es parte de la estrategia de Bill machacar a la gente. O consigues ponerlos firmes o los machacas».

El mayor éxito empresarial de Microsoft se produjo a principios de la década de 1980, cuando IBM, entonces una de las empresas más poderosas del mundo, recurrió a otra pequeña y novata —situada en Seattle y centrada en el software— para que escribiera un sistema operativo destinado a sus ordenadores personales. La mayoría de medios de comunicación informó de este sorprendente acuerdo como una prueba de nepotismo. La madre de Gates formaba parte de la junta directiva de United Way, una de las fundaciones humanitarias más importantes del mundo, codo con codo con el director de IBM, y esa relación podría haber allanado el camino a su hijo. Por su parte, el padre también había echado una mano a lo largo de los años a la empresa de software del hijo, hasta el punto de que el mayor cliente de su bufete acabó siendo Microsoft.

El problema del acuerdo con IBM era que Microsoft no tenía un sistema operativo. Así que encontró una firma que sí lo tenía y le compró el software. La posición dominante de IBM en el mercado convertiría el recién acuñado «MS-DOS» en el estándar del sector, y sentó las bases para el dominio multimillonario de Microsoft en la industria informática. Décadas después, un gran porcentaje de ordenadores en todo el mundo sigue funcionando con el sistema operativo de Microsoft, llamado Windows. Bill Gates había hecho realidad su mantra empresarial: «Un ordenador en cada escritorio y en cada casa con software de Microsoft».

Lo que este episodio pone de manifiesto es que, si hay un genio en Gates, no es como innovador, inventor o tecnólogo, sino más bien como hombre de negocios. Su genio radica en la capacidad que tiene para comprender las posibilidades mercantiles de la tecnología y la innovación, para tejer contactos y negociar y para no detenerse ante nada hasta conseguir el control de todo el proceso.

Con el tiempo, Bill Gates se convertiría en uno de los líderes más temidos del sector. A medida que Microsoft crecía y crecía empezó a expandirse más allá de los estrechos confines del software informático. Se planteó comprar Ticketmaster, la empresa casi monopolio dedicada a la venta online de entradas para conciertos y acontecimientos deportivos. Más tarde, Gates hizo una aparición estelar en una conferencia de la industria periodística que conmocionó por los rumores en torno a posibles adquisiciones de medios de comunicación (más adelante, Microsoft lanzaría la revista Slate y el canal de noticias MSNBC, de los que se desprendió tiempo después). «Todo el mundo en el negocio de la comunicación está paranoico con Microsoft, incluido yo», afirmó por entonces el magnate de los medios Rupert Murdoch.

Llegó un punto en que Microsoft comenzó a parecer, más que un monopolio, un imperio. Visto por las demás empresas como los gobiernos de muchos países ven el aparato militar de Estados Unidos. Con la simple maniobra de un porta aviones en una u otra dirección, el Pentágono está en disposición de enviar un mensaje mudo pero muy poderoso: «Su futuro está en nuestras manos».

«He competido contra Microsoft durante años, pero hasta ahora nunca me había dado cuenta de lo grande que se ha vuelto esa corporación, no solo como empresa, sino como marca y como parte de la conciencia nacional», señalaba en 1998 Eric Schmidt, por entonces ejecutivo en Novell (y más tarde consejero delegado de Google). «Son los productos, el marketing depredador de Microsoft, la riqueza de Bill Gates, todas esas portadas de revistas. Es todo».

Sin embargo, el gigante Microsoft no era inexpugnable: la firma cometió varios errores importantes bajo la dirección de Gates, como el de no reconocer la grave amenaza potencial que la World Wide Web suponía para la cuota de mercado de la empresa. Para ponerse al día, Microsoft ideó torpemente un plan para enterrar al proveedor de servicios de Internet llamado America Online, en el que Paul Allen tenía una importante participación. Gates le dijo a un conocido de Allen: «¿Por qué va a querer Paul competir contra nosotros? Lo que voy a hacer es ni más ni menos que seguir perdiendo dinero año tras año hasta que seamos los proveedores de Internet número uno del mercado. ¿Qué sentido va a tener oponerse a eso?». Allen vio la profecía bíblica que anunciaba el desastre y vendió su participación.

Gates y Microsoft también centraron su atención en los navegadores de Internet, un campo dominado por Netscape. Microsoft se dedicó a apretar las tuercas a los fabricantes de ordenadores, presionándoles para que vendieran aparatos con su propio navegador, Internet Explorer, junto con su sistema operativo, Microsoft Windows, ya preinstalados. Esto supondría el principio del fin de Gates en Microsoft. En 1998, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a la firma de ejercer una posición monopolística. En un inexplicable acto de arrogancia, Gates creyó que podía burlar él solito a los fiscales y aceptó comparecer en una declaración grabada en vídeo, una actuación muy embarazosa que resultó perjudicial para su empresa. Durante días, Gates interpretó el papel de un arrogante señor Sabelotodo, cuestionando tediosamente la formulación de cada pregunta que se le hacía —debatió incluso la definición de la palabra definición— y tratando siempre de desdeñar la inteligencia de los abogados que le hacían frente (hay vídeos de la declaración disponibles en YouTube). Aquello fue una auténtica exhibición, en horario de máxima audiencia, de la capacidad de Bill Gates para escaquearse, y un escaparate de su complejo de dios desquiciado. Paul Allen —y el resto del mundo— asistió al teatrillo público de Gates con una mezcla de fascinación y horror.

«El sentimiento antiMicrosoft se generalizó y se hizo más intenso, y eso afectó a Bill», señala Allen. «Había sido el niño mimado de la prensa económica, el empresario salido de la nada y genio de la tecnología. Ahora los medios lo retrataban como un matón que se saltaba las normas y que quizá se había pasado de la raya».

Los tribunales fallaron contra Microsoft en 1999, declarándola un monopolio que ahogaba la innovación, aunque muchas de las sanciones más duras, incluida una directiva que proponía disolver la compañía fueron anuladas en apelación. No obstante, Microsoft siguió enfrentándose a desafíos legales de gran trascendencia, tanto por parte de competidores como en el seno de la Unión Europea, que cimentaron aún más su reputación de empresa tóxica. De repente, había gente que tiraba una tarta a la cara a Gates, y Los Simpson ridiculizaban su complejo de negación de la realidad pintándolo como un friki monopolista. Tanto Bill como su firma necesitaban un cambio. Había nacido la Fundación Gates.

Gates ya había hecho sus pinitos en el mundo de la filantropía durante la década de 1990, pero, cuando las sanciones antimonopolio derivaron en una gigantesca crisis reputacional, aumentó rápidamente sus donaciones humanitarias hasta cifras colosales. Ya a finales de la década del 2000 había invertido más de 20.000 millones de dólares en la recién creada Fundación Gates. Se había convertido de repente en el filántropo más generoso del planeta y, al mismo tiempo, el hombre más rico del mundo, con una fortuna personal de 60.000 millones de dólares. Paradójicamente, disfrutaría de estas dos distinciones durante décadas, porque, por mucho dinero que regalara, siempre parecía seguir siendo el hombre más rico del mundo. (En el momento de escribir estas líneas, sin embargo, ha descendido en la clasificación hasta el sexto puesto, con más de 100.000 millones de dólares a su nombre).

La repentina generosidad de Gates en plena crisis de reputación de su empresa fue recibida al principio con un bien fundado escepticismo. Históricamente, barones ladrones y amos de la industria como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie habían recurrido a la caridad en sus últimos años de vida para disimular las destructivas aventuras empresariales que les habían hecho tan ricos. Y, en general, la filantropía estadounidense tiene una tradición especialmente rica en escándalos y controversias. En los últimos años hemos sabido que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó contribuciones benéficas para construir una red de influencias que le inmunizaba frente al escrutinio público. La familia Sackler, cuyas operaciones especulativas con la venta de OxyContin contribuyeron a la epidemia de opioides en Estados Unidos, se inclinó por la filantropía para evitar que la sociedad educada se interesara demasiado en el origen de esa opulencia. Lance Armstrong se labró una reputación de comprometido con las causas humanitarias a través de su labor benéfica con la fundación Livestrong, y eso incluso cuando tuvo que hacer frente a acusaciones —más tarde confirmadas como ciertas— de que sus principales logros en el ciclismo habían sido conseguidos gracias a drogas que potenciaban su rendimiento. Hillary Clinton tuvo que hacer frente a una investigación cuando se reveló que, actuando oficialmente como secretaria de Estado, se reunió en numerosas ocasiones con donantes de la Fundación Clinton, entre ellos Melinda French Gates (Clinton negó cualquier influencia indebida). Y la Fundación Trump anunció su cierre en 2018 cuando el fiscal general del estado de Nueva York acusó al organismo de «funcionar como poco más que una chequera al servicio de los intereses empresariales y políticos del señor Trump».

La capacidad de las élites mundiales para servirse de la filantropía con el fin de promover sus intereses privados o mejorar su reputación es algo que no pasó inadvertido a los medios de comunicación en aquellos primeros días de la Fundación Gates. Algunos periodistas en el cambio de milenio tuvieron el valor de dar voz a los críticos con Gates y de cuestionar sus donaciones, como aquella en que se regalaron a bibliotecas públicas ordenadores con software de Microsoft instalado. «Esto ni siquiera se puede considerar filantropía», afirmó por entonces un crítico. «No es más que alimentar el mercado. Simplemente, estás abonando futuras ventas».

Y en estas, en paralelo, fue emergiendo otra narrativa diferente, una que concedía a Gates el beneficio de la duda. ¿Qué no podría conseguir este hombre, con su tremendo espíritu combativo, si se dedicara a luchar contra la enfermedad, el hambre y la pobreza, en lugar de a acabar con sus competidores en el mercado? Según esa versión, Gates protagonizó un gran cambio disruptivo, su nueva fundación de Seattle aportaba por fin la tan esperada responsabilidad al mundo de la filantropía. «Significa aplicar todos los métodos de investigación y análisis riguroso empleados por Gates durante años en el desarrollo de su software, pero aquí a la erradicación de la malaria o la poliomielitis en los países en vías de desarrollo», publicó la revista Time en el año 2000.

De manera que Gates empezaba a experimentar un aterrizaje suave en los medios de comunicación, y esto puede deberse en parte a que sus esfuerzos filantrópicos nos permitieron dar rienda suelta a nuestra arraigada fascinación por la riqueza. Era un hombre que se había enriquecido en los negocios hasta niveles obscenos y que ahora, al parecer, lo estaba regalando todo. Era un paladín y un ejemplo de cómo el capitalismo, de una manera u otra, siempre cumple sus promesas y acaba beneficiando a todo el mundo. Tampoco vino mal que la Fundación Gates empezara a donar cientos de millones de dólares a las redacciones (desde The Guardian a Der Spiegel, pasando por Le Monde, ProPublica o NPR), ni que Melinda French Gates ocupara un puesto en el consejo del Washington Post durante varios años.

Las incursiones filantrópicas de Gates también encajaban con el modelo económico neoliberal imperante en la época, que imaginaba que los ágiles y eficientes actores del sector privado podían —y debían— asumir gran parte del trabajo de ese pesado y burocrático gobierno. De la agricultura a gran escala a la educación con mayúsculas, pasando por las grandes finanzas, Bill Gates se convirtió en un importante socio y en un valioso adalid de los intereses empresariales, escoltando la ideología de las grandes corporaciones hasta la vida pública bajo la bandera de la caridad. De la misma manera que Microsoft había hecho avanzar rápidamente el progreso social y fomentado una revolución informática —nos dijo Gates—, su fundación trabajaría con empresas farmacéuticas y agroquímicas para curar enfermedades y alimentar a los hambrientos.

En una cumbre celebrada en la Casa Blanca en 2007, el presidente George W. Bush alabó este nuevo modelo de filantropía, al que calificó de «fantástico ejemplo de emprendimiento social que utiliza la perspicacia propia del mundo empresarial para abordar problemas sociales». Más adelante, Gates recibiría la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama, el título honorífico de Caballero de manos de la reina Isabel II y el premio Padma Bhushan del gobierno indio a los servicios distinguidos. Los reconocimientos se le fueron acumulando uno tras otro: después de aparecer en la portada de la revista Time como Personaje del Año 2005 junto con Bono y Melinda, representados justo detrás, el 109º Congreso de Estados Unidos lo consagró al proclamar, mediante la Resolución 638 de la Cámara de Representantes, su «enhorabuena a Bill Gates, Melinda Gates y Bono» por semejante honor. La resolución fue apoyada por 71 congresistas.

«No creo que resulte exagerado afirmar que Bill Gates es, muy por encima de los demás, diría yo, el individuo más consecuente de nuestra generación. Y lo digo convencido de ello», afirmó el periodista Andrew Ross Sorkin en un evento del New York Times en 2019, sentado al lado de Gates. «Lo que llevó a cabo en el sector privado con Microsoft cambió la cara a nuestra cultura y a la manera en que hoy vivimos. Y lo que está haciendo con su fundación está cambiando el mundo».

A medida que la leyenda —la veneración incluso— en torno a las buenas acciones de Gates crecía y crecía, no era tanto que el mundo estuviera perdonando la extraordinaria avaricia y la influencia destructiva de su monopolio gracias a las cuales logró su posición de filántropo generoso, sino que, pura y simplemente, el primer capítulo de Gates quedó olvidado. El mero peso de las donaciones de la fundación —con unos 80.000 mil millones de dólares comprometidos hasta principios de 2023— echó por tierra cualquier sospecha que pudiera quedar sobre las intenciones de Bill Gates. Se mirara como se mirara, estaba claro que sus gigantescos donativos habían conseguido beneficios que iban mucho más allá de una simple solución rápida a una reputación en entredicho. Gates se había comprometido de verdad a crear una institución benéfica duradera que, como a la fundación le encanta difundir, está salvando vidas.

En un acto celebrado en 2006, el multimillonario Warren Buffett anunció que donaría gran parte de su fortuna personal a la Fundación Gates, y con ello ampliaba significativamente la capacidad de gasto de esta. En ese mismo acto, Gates anunció que, antes del final de su propia vida, «dispondremos de vacunas y medicamentos para eliminar la carga de la enfermedad» en lo que respecta a las veinte principales causas de muerte. Años más tarde, en 2020, Gates reafirmaría el compromiso de la fundación de «ir a por todas», y proclamó que «el objetivo no es solo un progreso gradual. Se trata de poner todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos en las grandes apuestas que, si tienen éxito, salvarán vidas y mejorarán otras».