No era un fantasma lo que recorría la universidad durante 2017 y 2018; era algo mucho menos temible: dos ilustres efemérides rondaban sus aulas y pasillos. La primera era el centenario de la Revolución de Octubre; la segunda, los doscientos años del nacimiento de Marx. Si bien ninguno de estos acontecimientos tenía la importancia que habrían desatado hace algunas decenas de años atrás, de todas maneras requerían un alto en el camino. Al fin y al cabo, tuvieron una incidencia central en el curso de dos siglos y marcaron los acontecimientos mundiales, generando efectos que perduran hasta hoy.

Este libro surge desde ese esfuerzo reflexivo. Se trata de una mirada laica que busca atrapar la historia y las ideas de manera viva, en su contexto, y que no inhibe de pronto el juicio del autor en uno u otro sentido a partir de que no se considera un misionero de causa alguna, solamente procura transmitir una visión informada, estudiada a través de muchos años y desde 1968 hacia delante vivida en primera línea. Intenta exponerla de una forma ajena al lenguaje enrevesado y críptico, sin ansiedad enciclopédica y erudita.

La primera parte se centra en Marx y su tiempo, ideas y recorrido; la segunda y la tercera nos muestran a sus amigos en acción; finalmente, se hace una leve reflexión acerca de su eventual actualidad. En todas ellas se alternan glorias y miserias, errores, aciertos y horrores, ilusiones y decepciones, como resulta suceder en las vidas de las personas y en la historia de la sociedad.

Te podría interesar

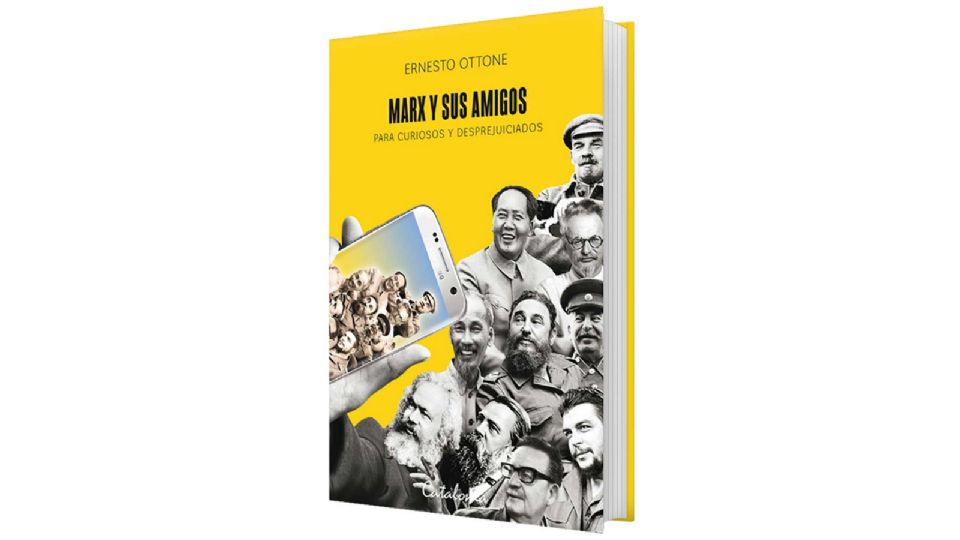

Fragmento del libro de Ernesto Ottone “Marx y sus amigos. Para curiosos y desprejuiciados”. Editado por Catalonia. Cortesía de publicación de Océano.

Marx y sus amigos • Ernesto Ottone

1

Un mundo se termina, un niño nace en Tréveris

El 5 de abril de 1818, en los llanos de Maipú, con un abrazo entre José de San Martín y Bernardo O’Higgins, cristalizaba la victoria de la batalla definitiva para sellar la independencia de Chile, al derrotar ya sin vueltas al ejército español.

El dominio del Imperio español en buena parte de América del Sur pasaba a tener sus días contados; en poco tiempo más sería liberado el Perú, su último bastión, atenazado entre San Martín y Simón Bolívar.

Terminaba así el tiempo lento y tedioso de la Colonia, y empezaban tiempos demasiado turbulentos para las jóvenes repúblicas que no sabían demasiado qué hacer con su libertad; en efecto, se tomarán un buen tiempo de múltiples reyertas y de escaso progreso hasta encontrar un cierto equilibrio.

Lo que sucedía en el extremo sur de Occidente respondía al aire de los tiempos.

En Europa, a fines del siglo XVIII había concluido la aparente inmovilidad del Ancien Régime en Europa y América del Norte se había independizado. En 1818, sin embargo, las viejas monarquías emprendían un esfuerzo restaurador que no se prolongaría demasiado en la historia; habría idas y vueltas, pero el viejo mundo ya no volvería.

En Francia no solo se había llevado a cabo una revolución que había echado al traste una monarquía que se consideraba el centro del mundo, sino que la revolución había pasado por un periodo de terror jacobino, decapitado a sus reyes, anunciado a la vez un mundo de ciudadanos con derechos, al igual como lo habían hecho los padres fundadores de los Estados Unidos, y después se había institucionalizado en la figura de un joven corso, audaz y desenvuelto que en nombre de esa Francia revolucionaria había montado a caballo y conquistado Europa, ofreciendo una versión imperial y autoritaria del nuevo mundo que surgía.

“He visto el espíritu del mundo, sentado en un caballo”, exclamó Hegel refiriéndose a Napoleón, quien no era bajito para su época (como suele pensarse), pero sí les tenía fobia a los gatos.

Las viejas monarquías, asustadas, habían dejado de lado sus permanentes querellas y constituido una alianza a la cual calificaron de santa, y pusieron a Napoleón en su lugar: la isla de Santa Helena, un islote pedregoso y hostil desde donde la fuga era imposible.

La Corona británica, al parecer, le provocó a Napoleón en su postrero exilio fuertes dolores de estómago a través de discretas dosis de arsénico, hasta que el Señor lo llamó a su lado el 5 de mayo de 1821, tres años y un mes después del abrazo de Maipú.

En el Vaticano, Pío VII, que ocupaba la silla de Pedro desde 1800, debe haber respirado aliviado ese día con justa razón, pues Napoleón le había hecho la vida imposible durante todo su papado mandoneándolo a gusto, recortando su poder terrenal, secuestrándolo del Quirinale y confinándolo por años en Francia. Incluso le hizo hacer un papelón al quitarle la corona de las manos en el momento que lo iba a coronar.

No era mal tipo Pío VII; algo esmirriado y quitado de bulla, había mostrado una paciencia de monje budista durante largo tiempo.

En el Congreso de Viena logró que le devolvieran los Estados Pontificios, cosa que indignó sobremanera a los patriotas italianos que iniciaban las primeras luchas del Risorgimento, pero en ese mismo congreso alzó su voz contra la esclavitud, logrando un acuerdo parcial y muy poco respetado posteriormente: que la esclavitud se prohibiera “al norte de la línea del ecuador”.

Rara versión, pero lucrativa, para algunos, del abolicionismo.

En Gran Bretaña ese mismo año Jorge III, el rey que había perdido para Inglaterra las colonias de América del Norte, deambulaba por los pasillos de palacio completamente orate, mientras el reino era dirigido por su hijo, el futuro Jorge IV, y sobre todo por lord Liverpool.

Faltaba todavía un año para que el 24 de mayo de 1819 naciera la reina Victoria, la gran emperatriz que marcaría el momento más potente y estable del Imperio británico, aunque medía apenas un metro y cincuenta y dos centímetros, y que con el tiempo y su gusto por la buena mesa llegaría a tener una cintura de ciento veintisiete centímetros.

En Rusia, durante el año del abrazo de Maipú gobernaba Alejandro I, formado por tutores iluministas y roussonianos, cosa que no le entró mucho en provecho, ya que predominó en él un carácter autócrata sobre cualquier atisbo reformador.

Pese a su admiración puramente platónica por las monarquías avanzadas de Europa, amaba una Rusia más bien oriental, sumisa y atrasada.

Ese mismo año nacía quien sería Alejandro II, quizás el zar más progresista de la dinastía de los Romanov, que durante su reinado daría el paso histórico de la abolición de la servidumbre de los campesinos e impulsaría algunas medidas de modernización sin renunciar a la autocracia.

Como la vida algunas veces y otras también no es justa, hubo de vivir con muchas conmociones políticas que en algo presagiaban lo que vendría después.

Alejandro II sobrevivió a varios atentados, pero al final, cuando parecía sobrevivir uno más, se devolvió a mirar cómo había sido el atentado y le tiraron una bomba que le resultó esta vez mortal.

Subió al trono Alejandro III, un matón de pocas luces, quien partió desarrollando programas antisemitas, culpando del atentado a su antecesor a la población judía, que no tenía arte ni parte en ello, y llevó adelante un gobierno retrógrado y represivo.

El Imperio austriaco y después austrohúngaro, que jugó un rol muy central en la Europa del siglo XIX, era gobernado en 1818 por Francisco I, que tampoco era un genio. Extremadamente conservador, pasó a la historia sobre todo gracias a su canciller Metternich, hábil diplomático que primero jugó un rol de contención de Napoleón cuando este parecía invencible, desposándolo con la hija de Francisco I, María Luisa de Habsburgo, y luego cuando este empezó a decaer se alió con Prusia, Rusia y Gran Bretaña hasta lograr su derrota definitiva en Waterloo en junio de 1815.

Faltaban sus buenos años para que naciera el eterno Francisco José

I, quien cruzaría todo el siglo XIX y los comienzos del XX a la cabeza

del imperio.

Cuando O’Higgins y San Martín se abrazaban, cumplía tres años un niño prusiano nacido en Shönhausen, Otto Von Bismarck. Este se convertiría en un actor fundamental de la política europea en el siglo XIX, ganándose no por casualidad el apodo de “Canciller de Hierro”, quien para acentuar lo justo de su apodo se hacía retratar con cara de pitbull enojado mientras echaba las bases de la Alemania moderna, inspirado en un conservadurismo pragmático.

Ese era el mundo de Occidente de principios del siglo XIX.

Se habían roto regímenes antiguos, surgían los imperios modernos y asomaban apenas las repúblicas hijas del iluminismo en medio de un desarrollo sin antecedentes de la ciencia y la tecnología, en el cual la revolución industrial daba pasos cada vez más grandes y se volcaban los habitantes del campo a la ciudad.

En el extremo de su periferia surgía en esos años un nuevo país independiente llamado Chile, con más obstáculos que bendiciones, bueno para organizarse, resiliente, desigual, institucional, atrasado y excéntrico.

En el centro de ese mundo nace en Tréveris, en la Renania prusiana, Karl Marx, un 5 de mayo de 1818, apenas un mes después de nuestro abrazo de Maipú.