Verano de 1890. Van Gogh llega a Auvers-sur-Oise, un bucólico pueblo francés que atrae a los pintores de París y otras ciudades por sus maravillosos colores y paisajes. Ahí ha crecido Marguerite Gachet, una chica de veinte años que, desde la muerte de su madre, se ha dedicado a atender a su padre y a su hermano. Es con ellos donde el pintor pasará su último verano, bajo el cuidado del doctor Gachet, médico homeópata, pintor aficionado y coleccionista. En estos últimos días de su vida, Van Gogh creará más de setenta cuadros, dos de ellos retratos de Marguerite. Lo que él no sabe es que mientras la pinta en los lienzos, también capturará su corazón.

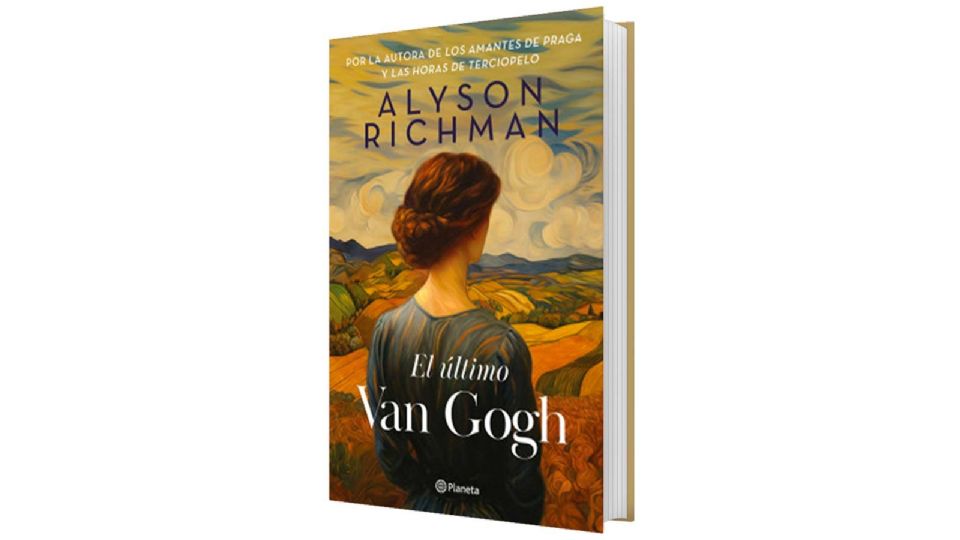

Fragmento del libro de Alyson Richman “El último Van Gogh”, publicado por Planeta, ©2024. © 2006. Traducción: Yara Trevethan Gaxiola. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Alyson Richman es una reconocida autora de bestsellers, además de ser una talentosa pintora. Se graduó de Wellesley College con un título en Historia del Arte y Cultura Japonesa. Sus novelas, que han sido traducidas a más de dieciocho idiomas, combinan su profundo amor por el arte, la historia y los viajes.

Te podría interesar

El último Van Gogh | Alyson Richman

1 | Una amapola roja plegada

Yo fui la primera en verlo, pequeño y delgado, con varios lienzos bajo el brazo, una mochila colgada al hombro y un sombrero de paja encasquetado hasta los ojos. Ése fue mi primer secreto: fui la primera que lo vio desde atrás de los castaños en flor.

Había salido a hacer mis compras, como hacía siempre al iniciar la tarde. Era un día cálido y soleado de mayo. El cielo era de un azul aciano; el sol, del color de caléndulas trituradas. Debo confesar que ese día, cuando pasé por la estación, caminaba un poco más despacio. Sabía aproximadamente en qué tren llegaría, así que mis pasos fueron más cortos de lo acostumbrado mientras cargaba la canasta con huevos y hogazas de pan.

Escuché el silbato de la locomotora y el rechinido de los frenos conforme el tren disminuía la velocidad hasta detenerse. Me acerqué y me oculté detrás de los árboles que rodeaban el andén.

Recuerdo cómo bajó del vagón; era imposible confundirlo si se le comparaba con los caballeros formales que iban ataviados con traje negro y sombrero de copa. Parecía casi un campesino con su camisa blanca sin cuello, su amplio sombrero de paja y su chaleco sin abotonar. Al principio, el ala de su sombrero me impedía distinguir sus rasgos; pero después, cuando reunió sus lienzos y se colgó la mochila al hombro, lo pude ver con claridad.

De cierta forma extraña se parecía a papá. Me sorprendió la primera vez que lo vi porque eran demasiado similares. Era como si viera a mi padre treinta años más joven. La cabeza de Vicent era igual de pequeña y se estrechaba ligeramente en las sienes; tenía el mismo cabello pelirrojo y huecos en la barba como papá; la nariz aguileña, idéntica, y el ceño fruncido que enmarcaba sus profundos ojos azules. Se movía como un pajarito, con gestos rápidos y deliberados, igual que lo hacía mi padre cuando estaba nervioso o emocionado; sin embargo, a diferencia de papá, me pareció apuesto.

Sin duda no era una belleza clásica. Tenía la tez pálida, los pómulos salientes y el bigote pelirrojo terminado en punta. Me intrigaba. Parecía tan decidido al caminar con la cabeza en alto y con sus pinturas a la espalda. Mientras estudiaba su nuevo entorno, advertí el entusiasmo y la energía en sus ojos. Sólo con verlo, me di cuenta de los temas que iba a pintar; parecía evaluar las líneas de los tejados del pueblo, el chapitel de nuestra iglesia, la torre del reloj del ayuntamiento. No obstante, por absorto que pareciera Vincent en este nuevo lugar, parecía no advertir a las personas con las que se cruzaba, las que subían sus maletas a los carritos o intentaban abrirse paso hasta los carruajes que los esperaban. Parado en medio del andén, no hacía ningún esfuerzo por dejar libre el paso a los demás, su mirada estaba fija en el río Oise.

Esa tarde en el paisaje rural de Auvers, él era como una pincelada amarilla. El sol gravitaba hacia él con su brillo cálido y suave; parecía estar iluminado. Me quedé ahí de pie y esperé, observando cómo el paciente de mi padre se dirigía hasta el pueblo. No volví a verlo hasta el final de ese día, cuando se presentó ante nuestra puerta.

*

Papá había pasado gran parte del día preparándose para la llegada de Vincent. Canceló sus citas en París y pasó las primeras horas de la mañana en el ático, examinando las pinturas y grabados que aún no había enmarcado. Comió en el segundo piso, y como a las dos de la tarde que yo salía a hacer las compras, lo vi bajar las escaleras.

Me anudé mi pañuelo favorito bajo la barbilla y caminé hacia el pasillo para recoger la canasta. Papá estaba en su escritorio; estiraba uno de sus grabados y lo aplanaba con cuatro pisapapeles.

—Papá, voy a salir.

Alzó la mirada para verme y asintió, absorto. Vi cómo volteaba hacia la biblioteca y sacaba un frasco de cerámica con pinceles y un pequeño jarrón asiático que Cézanne le había regalado unos años antes. Sostuvo uno en cada mano y los hizo girar bajo la luz para examinar sus patrones sin dejar de ver su propio reflejo en la superficie acristalada.

Sabía que mi padre colocaría esas dos piezas de porcelana al alcance de la mano. Era parte de su ritual cuando conocía a personas que quería impresionar, y yo estaba segura de que las usaría durante su primera conversación con monsieur Van Gogh.

*

Había sido un invierno agotador, pero estaba muy satisfecha al ver el jardín en flor. En un mes cumpliría veintiún años y acababa de invertir todas mis energías arrodillada, con los dedos hundidos en la tierra. Mis esfuerzos no habían sido en vano porque los rosales floreaban, los bulbos retoñaban en iris robustos y, un poco más allá de nuestra casa, los campos irradiaban con amapolas rojas, anémonas y margaritas blancas.

La llegada de Vincent no sólo supuso un nuevo integrante en nuestro pueblo, sino también un invitado a quien mi padre consideraba lo suficientemente digno para recibir en nuestro hogar. Pocas personas nos visitaban, salvo algunos pintores selectos. Camille Pissarro, August Cézanne y Emile Bernard habían estado en nuestra casa, pero no recuerdo que mi padre hubiera invitado a nadie de nuestro pueblo. Los zapateros o panaderos no le interesaban a papá; al abrir las puertas de nuestro hogar a todos estos amigos artistas, él podía perpetuar la vida que había disfrutado en París.

A menudo hablaba de su vida en la capital. Al graduarse de la escuela de Medicina, se reunió con su amigo de la infancia —un pintor estimulante—, Gautier, donde vivieron la vie bohème entre las estrellas pujantes del mundo del arte. Y aunque papá se consideraba un aficionado, fue capaz de establecer una clientela próspera de artistas, escritores y músicos, felices de intercambiar sus obras por sus servicios médicos.

Papá escribió su tesis sobre la melancolía; su hipótesis era que, históricamente, todos los grandes hombres, filósofos, poetas y artistas del mundo padecieron aquella afección. Por esa razón, siempre tenía un oído atento para esos artistas que se consideraban depresivos o afectados por una enfermedad, y para curarlos, le entusiasmaba experimentar con su obsesión médica: la práctica homeopática de Hahnemann. Con el dinero que heredó del patrimonio de su padre y el considerable ingreso de la dote de mi madre, papá tenía toda la libertad de experimentar con los métodos poco convencionales de la medicina que más le fascinaban.

De hecho, todo fue gracias a la sugerencia que Pissarro le hizo a Theo van Gogh: que Vincent viniera a Auvers para que papá lo tratara.

«Con tus conocimientos de pintura y psiquiatría, ¡serás el médico perfecto para él!», le propuso Pissarro a papá una tarde en nuestro jardín. Recuerdo que todos coincidieron en que el aire fresco y el entorno rural aliviarían el alma de Vincent e inspirarían su pintura.

Pero a pesar del paisaje bucólico del pueblo, nuestra casa no era particularmente espaciosa ni iluminada como cualquiera asumiría que era una casa de campo. Recuerdo que traté de imaginar lo que pensaría el delicado pintor sobre nuestras habitaciones tan estrechas y abarrotadas. ¿El mobiliario negro y chucherías lo ofenderían de alguna manera? ¿Qué pensaría de mi padre y sus remedios homeopáticos? Me preguntaba si visitaría nuestra casa con frecuencia, como otros artistas habían hecho antes, y si nuestra casa cobraría vida de nuevo.

Vincent se presentó a la hora del té, subió las largas y estrechas escaleras con tanta energía que pude escuchar sus pisadas por la ventana de mi recámara. Padre le dio la bienvenida y lo condujo a la sala. Esa tarde había visto cómo sacaba una pintura de Pissarro y tres de Cézanne y supe que se las enseñaría a Vincent cuando llegara.

—Ah, sí, ésta es una de mis favoritas también. —Escuché que mi padre estaba de acuerdo con Vincent.

Sospechaba que Vincent hablaba del Pissarro, una pintura solitaria: una casa roja a la distancia, una madre y un hijo que tiritaban en primer plano y tres castaños cubiertos de escarcha.

—La mayor parte de mi colección está arriba —continuó mi padre—. Y tengo una máquina de grabados que le puedo prestar con mucho gusto. Cézanne la usaba a menudo cuando vivía en Auvers. —Hizo una pausa y luego agregó en un tono más respetuoso—: Verá, Cézanne me regaló este pequeño jarrón y el frasco de cerámica pintado como muestra de su aprecio. ¡Le ayudé mucho, tanto a él como a su pintura!

Al escuchar sus palabras, sacudí la cabeza. Con cada año que pasaba, Padre era más creativo con sus historias. Su deseo de ser pintor parecía eclipsar su trabajo como médico. Los dos hombres pasaron unos minutos más hablando de varios artistas, hasta que escuché que me llamaban.

—¡Marguerite! —exclamó papá—. Monsieur Van Gogh está aquí. Por favor, ¿podrías traernos un poco de té?

Madame Chevalier, la mujer que llegó a nuestro hogar tras la muerte de mi madre para ser la institutriz de mi hermano Paul y la mía, leía en su habitación. Pasaba la mayor parte del tiempo cosiendo o preocupándose por papá. Yo era la responsable de la mayor parte de los quehaceres domésticos.

*

Esa tarde me había puesto un vestido nuevo. Era azul celeste con pequeñas flores blancas bordadas en el dobladillo y el cuello. Recuerdo que en el último momento, justo antes de bajar las escaleras, regresé a buscar un listón blanco para mi cabello. No era algo que hiciera a menudo, porque siempre llevaba el cabello de manera sencilla cuando estaba en la casa y lo mantenía cubierto. Pero ese día amarré una cinta delgada de seda color marfil a propósito. Acomodé uno de los extremos sobre el cuello de mi vestido y el otro sobre mi hombro. Entre el telón de fondo de la colección de arte de mi padre y las sombras que arrojaba el mobiliario negro, anhelaba ser vista.

Para cuando terminé de preparar el té y acomodé los pastelitos amarillos que había horneado antes, mi padre y Vincent habían salido al jardín. Vincent estaba sentado junto a papá y entre ellos se extendía la larga mesa roja de campo. Las ramas curvas de nuestros dos tilos enmarcaban sus rostros. Sentado ahí en el jardín, mi padre parecía relajado hablando de arte, del placer que obtenía de su máquina para grabados y de sus propias incursiones con el óleo y los pasteles. Vincent también aparentaba estar cómodo en compañía de papá. Cómo hubiera deseado que me invitaran a participar en su conversación, pero estaban aislados entre las flores y las sombras de los árboles, en tanto que yo iba y venía de la reja del jardín a la cocina.

Mi información era correcta. Antes de su llegada, papá nos había hablado del talento de Vincent, de la manera excepcional en la que usaba los colores; sabía que había venido a Auvers para ser el paciente de mi padre, pero eso no impidió que me interesara en él. No parecía enfermo; estaba pálido, mas no espectral. Quizá era un poco tosco, pero eso sólo aumentaba su atractivo. Ahora puedo decir que poseía algo que nunca más he vuelto a expermentar: una rara mezcla de vulnerabilidad y fanfarronería. Cómo envidiaba a las abejas en mis rosales que escuchaban todo lo que padre y Vincent decían. Deseaba estudiar su rostro más de cerca y advertir cuáles de mis flores llamaban su atención. ¿Pensaría que mis anémonas violetas eran hermosas y dignas de ser pintadas? ¿Le interesarían las plantas medicinales que papá cultivaba junto a la puerta de la entrada? ¿Habría advertido la hiedra que cubría la pared de una de las dos bodegas de nuestra propiedad, en la que mi padre almacenaba el vino y el queso? Tiempo después, durante la guerra, allí guardaría las pinturas más valiosas de su colección: las de Vincent.

La voz de mi padre resonaba por encima del cacareo de las gallinas en el patio. Se inclinaba hacia Vincent, quien parecía asentir ante los puntos de vista de papá sobre la pintura y la curación de la mente.

—Tanto el arte como la homeopatía son ciencias. ¡Ambas son pasiones, Vincent! —Su rostro estaba radiante mientras se dirigía a su público embelesado de una sola persona.

Tras haberlo observado con atención, podía entender por qué mi padre se sentía atraído tanto por la medicina como por la pintura. Mezclaba sus elíxires como si fueran pigmentos excepcionales; una gota de hisopo era tan valiosa para él como un dedal de cobalto. Se deleitaba experimentando y midiendo; disfrutaba la satisfacción de crear y usar sus manos.

Aunque me interesaba poco su afición por las hierbas y las tinturas, en cierto sentido era parecida a papá. A mí también me atraían los artistas; quería entender lo que veían, lo que consideraban digno de sus lienzos y pinturas. Deseaba comprender por qué elegían el carmín o el escarlata para pintar la carne roja de las fresas, cómo hacían para pintar cáscaras de huevo o nubes esponjosas sobre el lienzo blanco y desnudo.

Por desgracia, en todos estos años había tenido muy pocas oportunidades de hacer esas preguntas. Incluso cuando Pissarro y Cézanne venían de visita, rara vez los veía, a menos que fuera un almuerzo informal. Incluso en esos momentos, yo tenía que cocinar o recoger la mesa, incapaz de entablar una conversación o de observarlos cuando preparaban sus caballetes y pinturas.

Pero la ayuda que mi padre le prestaría a Vincent lo mantendría en nuestro pueblo por un tiempo indefinido, y yo esperaba tener la oportunidad de hacernos amigos. Sabía que visitaría nuestra casa casi todos los días, y aunque desde el momento en que llegó a la estación fue evidente que era mucho menos sofisticado que los otros hombres que papá había recibido en casa, me intrigaba mucho más.

*

—¡Marguerite, el té! —llamó mi padre de nuevo.

Me apresuré a llegar al jardín con las bebidas. Cuando coloqué la charola sobre la mesa, mis manos temblaban por el peso de la tetera y las tazas, y los platos de porcelana tintineaban. Al parecer, ninguno de los dos lo notó, estaban tan absortos en su conversación que apenas se dieron cuenta de que puse el té frente a ellos.

—Aquí debe pintar lo más posible —insistía mi padre. Usaba las manos para mostrar su entusiasmo y le hablaba a Vincent como si fueran viejos amigos—. Ésa es la cura para su enfermedad. Cuando pinte, los síntomas desaparecerán.

—Pero en Arlés pintaba, en el sanatorio, y mis síntomas volvieron. El doctor Péyron a veces me prohibía pintar porque pensaba que eso contribuía a mis recaídas.

—Tonterías —dijo papá, negando con la cabeza de manera enfática—. Sencillamente no tenía la paz y la tranquilidad que necesitaba. En Arlés estaba rodeado de pacientes enfermos que lo distraían de su trabajo. No estaba en un pueblo como Auvers. ¿Tenía aire fresco como este a su disposición? —señaló con otro movimiento amplio del brazo—. ¿Contaba con una vista pacífica y pura de cabañas con techos de paja y campos de betabel? ¿Podía colocar su caballete junto a las hileras interminables de manzanos en flor o en las riberas de un río lleno de rincones y recovecos como el Oise?

Vincent negó con la cabeza.

—Y, no hay que olvidarlo —agregó papá, tocando la mesa para hacer énfasis—, ¡no me tenía a mí!

Vincent esbozó una sonrisa.

—Auvers-sur-Oise es el lugar al que acuden los artistas para refugiarse de la vida frenética y problemática de la ciudad. Estos hombres son mis amigos y los he tratado con éxito gracias a mis hierbas —explicó mi padre exaltado—. ¿Sabía que el mismo Pissarro está tan entusiasmado con mis remedios homeopáticos que he atendido a casi todos los miembros de su familia? ¡Tengo que mostrarle todas las pinturas que me ha regalado en estos años como pago por mis servicios! ¡Tengo trece obras suyas en mi colección!

No puedo olvidar la mirada de Vincent en ese momento. Miró a mi padre con tanta esperanza, tanta devoción. Era como si en verdad creyera que tenía la capacidad de curar todo lo que lo había dañado y afligido durante los últimos treinta y siete años.

Por eso pensé que no importaba que Vincent no hubiera hecho un esfuerzo por verme esa misma tarde, primero en la estación y, después, en nuestro jardín. Yo lo había visto a él.

De regreso a la cocina, me detuve junto a un arriate de amapolas, que crecían junto a la reja, para tocar sus pétalos con suavidad. Eran largos y brillantes, sus pieles rojas se abrían como el pabellón de una trompeta.

Supongo que su belleza me cautivó, porque no me di cuenta de que, sin lugar a dudas, Vincent había reparado en mí ese día. Cuando se acercó para despedirse esa tarde, me mostró la palma de su mano, donde tenía una flor de amapola doblada a la mitad. Extendió la mano y, con la mirada fija en la mía, dijo:

—Para usted, mademoiselle Gachet, un diminuto abanico rojo.

2

Dos zapatos por completo diferentes

Apenas tenía tres años de edad cuando nos mudamos de nuestro departamento en París, en la calle Faubourg Saint Denis, al pueblo de Auvers-sur-Oise. Para entonces, a mamá ya le habían diagnosticado tuberculosis y mi hermano aún no había nacido.

Paul llegó el año siguiente, la mañana de mi cuarto cumpleaños. Era evidente que el esfuerzo de un segundo parto había impedido que madre se recuperara y no permaneció en casa después del nacimiento. Unos meses después viajó al sur de Francia en busca de un clima más saludable. Regresó un año después; seguía enferma y estaba muy molesta por no estar rodeada de las comodidades y distracciones sociales de su vida burguesa en París.

Por la manera en la que los niños intuyen el estado de ánimo de sus padres, yo sabía que mi madre era infeliz. No puedo evocar risas en nuestra casa y, sin duda, tengo muy pocos recuerdos de que mi madre jugara con Paul o conmigo.

Sin embargo, yo hacía todo lo posible por complacerla; desde muy pequeña cultivé un interés por agradar y una aversión a hacer preguntas innecesarias. Nunca dudé de mi padre cuando me dijo que nos mudaríamos a Auvers-sur-Oise debido a la salud de madre.

«El aire limpio y el agua fresca serán buenos para ella», dijo mientras el ama de llaves empacaba mi ropa y mis juguetes.

*

Tan sólo un mes antes, le había comprado la casa a monsieur y madame Lemoine; él era un pintor de casas jubilado y ella era una maestra. La casa había sido durante años tanto un internado como una escuela.

La mañana que nos mudamos empacamos los baúles y maletas de nuestro departamento en París y salimos rumbo a Auvers. Las cajas contenían la porcelana y los objetos de plata cuidadosamente embalados, los muebles de ébano oscuro, su cama de palo de rosa y su cómoda labrada Luis XIII; todas las cosas que mi madre amaba, y que eran parte de su dote, las cargaron en un vagón separado que llegaría más tarde.

En mi memoria aún puedo ver a mi madre esa tarde con claridad. Su perfil, grabado como un camafeo perfecto, sus labios color rubí, su piel blanca como la nieve. Con una mano sujeta un pañuelo de encaje que presiona contra su boca para ocultar la tos. Los largos dedos pálidos de la otra mano presionan nerviosos el tapiz carmesí del carruaje; el reflejo de su diamante de talla rosa centellea contra la ventana.

Padre se inclina hacia ella cuando el carruaje se detiene y le dice que éste será nuestro nuevo hogar. Ella gira la cabeza y mira por la ventana. La casa está sobre una colina, un largo camino ascendente hasta la puerta principal. Tendrá que subir una pendiente pronunciada de escalones para llegar hasta esa casa ordinaria; una con diminutas ventanas, sin balcones y una pequeña rendija a modo de puerta. Voltea a verlo y sacude la cabeza en desaprobación.

El cochero abre la puerta del carruaje para que ella baje. De pie, sobre el pavimento, observa el pequeño letrero que cuelga de una farola de hierro junto a la reja: «Internado para señoritas. Madame Lemoine, directora».

—¿Ésta es la casa, Paul-Ferdinand? —pregunta.

Él asiente y observa su última inversión con una expresión de satisfacción. No mira a mi madre y no advierte la decepción en su rostro. De inmediato sube el primer tramo de las escaleras. Mi madre lleva un vestido de satén de cuello alto. Es como un plato alrededor de una taza de cerámica que atrapa las lágrimas que se derraman de sus ojos.

*

Desempacó poco a poco, su salud era frágil y mucho esfuerzo la agotaba. Le ordenó a papá que colocara en la sala el sofá de madera oscura tapizado de terciopelo y las sillas que hacían juego. El piano lo pusieron en un rincón, con una tela de encaje sobre la superficie de madera. Supongo que mamá se imaginaba tocando para los invitados mientras tomaban café en tazas de porcelana —herencia de su madre— y degustaban pastelillos que ella diría que fueron horneados por un chef.

Pusieron el reloj de péndulo de marfil sobre la repisa de la chimenea, las cajas de porcelanas japonesas, la cerámica de barro sin esmaltar, los jarrones decorativos, y los altos candelabros elaborados se acomodaron con cuidado en los estantes. Aunque era pequeña, en la cocina cabían sus limitados utensilios. Colocaron una alacena de roble en el comedor para los dos juegos de platos pintados a mano. Colgaron una cortina de algodón y seda en el umbral de la cocina.

A pesar de que todo se desempacó y se acomodó para que pareciera un hogar apropiado y burgués, mi madre seguía cansada e infeliz. Para su gran disgusto, padre conservó nuestro departamento en París, donde se quedaba algunas noches de la semana cuando, al parecer, tenía citas hasta tarde. Sin embargo, no nos permitía que fuéramos a verlo, la mala salud de mi madre era el argumento que usaba para que ambas permaneciéramos en Auvers.

Mamá se sentía cada vez más amargada en nuestra nueva casa. A menudo se quejaba de la humedad, de lo lejos que estaba de París y de que no había nadie con quien pudiera socializar. Odiaba la simetría de la casa, la manera en que se elevaba sobre la colina, sus nueve ventanas tapiadas, inaccesibles, en la fachada de estuco desnudo. No tenía un solo adorno ni un solo querubín esculpido ni un solo elemento de herraje decorativo. Decía que mantenía el aspecto de un internado y eso la hacía llorar.

Las cosas empeoraron con el nacimiento de Paul. Aún no se recuperaba de su enfermedad y una tarde miserable, después de que regresara de su descanso fallido en Provenza, Paul y yo jugábamos tranquilamente en mi recámara cuando la escuchamos salir de su habitación y gritarle a papá.

—¡Por ti! ¡Por ti, Paul-Ferdinand, tuvimos que mudarnos! ¡No por mí! ¡Usaste mi dote para tus propios fines!

Mi padre trató de calmarla; la tomó por los hombros y le suplicó. Ella tenía en la mano un frasco de una de las tinturas de mi padre y lo estrelló contra el suelo, el vidrió se hizo añicos en el piso.

—¡Quiero ver a mi propio médico! —gritó—. ¡Preferiría beber arsénico que uno de tus nauseabundos brebajes! No soy tonta. ¡Sé cuál es la verdadera razón por la que me quieres tener alejada de París!

Su voz recorría toda la casa: alta y estrecha, y recuerdo que me tapé los oídos en un intento por eliminar los gritos estridentes de mi madre. Pero aun cuando mi padre pudo hacerla callar, el disgusto de mi madre impregnaba incluso la humedad de la casa y las paredes de yeso; sus sospechas sobre mi padre echaron raíz en mi mente.

Menos de una semana después, dos días antes de que muriera, mi madre se vistió de pies a cabeza con sus mejores galas parisinas. Se empolvó el rostro y se aplicó demasiado rubor, como si el maquillaje le permitiera ocultar su mala salud, algo que a menudo hacen las personas enfermas.

Ignoró a la enfermera que trató de evitar que tomara el carruaje que la llevaría a la estación. Papá había salido temprano esa mañana para atender sus citas en París y mamá insistió en que debía reunirse con él.

No nos dio un beso de despedida ni a Paul ni a mí. Bajó las escaleras en un remolino de seda negra que se arrastraba por el suelo. Cuando remangó su falda para subir al coche, me di cuenta de que, en su apuro, se había puesto dos zapatos de distinto par: uno negro de piel de becerro y otro negro de faya de seda. Las agujetas de ambos colgaban, desatadas.

*

Mamá nunca volvió a nuestra casa de Auvers. Murió, no en su cama de palo de rosa con dosel, como mi padre hubiera querido, sino en su departamento de la rue du Faubourg Saint Denis. En ese entonces yo tenía seis años y mi hermano sólo dos.

Madame Chevalier llegó a nuestra vida en menos de una semana después. Nos dijeron que esta mujer sería nuestra institutriz; sin embargo, aun cuando Paul y yo ya éramos adolescentes, ella seguía aquí.

Se presentó con poco más que una maleta; su cabello oscuro se alzaba en un chongo suelto. Llevaba un vestido negro, sencillo, de lana hervida con botones plateados; un vestido de invierno a principios de primavera. No tenía cuello de encaje ni mangas acanaladas con adornos. Sin embargo, el corsé estaba apretado y acentuaba sus curvas estrechas bajo la tela. Justo encima del canesú de la falda, a través de la tela gruesa, se podían observar los huesos de su cadera, puntiagudos. Al llegar, besó a papá en ambas mejillas, dejando un trazo rosado sobre su piel.

Él abrió su sombrilla verde para protegerla del sol; ella inclinó la cabeza para permanecer bajo la sombrilla en su camino a casa. Recuerdo el sonido de sus botas en el hueco de la escalera del jardín y la tela de su falda que rozaba la pierna de papá.

*

Desde el momento que llegó, sospeché de madame Chevalier. No era nuestra madre, pero papá la exhortó, casi de inmediato, a que tomara el cargo de señora de la casa.

Por su parte, mi hermano Paul casi no tenía recuerdos de nuestra madre. Por esa razón, a sus ojos, madame Chevalier fue recibida gratamente en la casa. Ella lo crio con gran ternura, lo cubrió de afecto y lo mimó como si fuera su propio hijo.

Casi desde el momento en que llegó a nuestra casa, se sintió cómoda con mi hermano en sus brazos. Recuerdo que la veía cargarlo como si fuera una canasta. Varios mechones de cabello negro caían de su chongo y mi pequeño hermano extendía los brazos para jalar sus rizos como si fueran las riendas de un caballo imaginario.

Era evidente que papá también parecía afectado por la presencia de madame Chevalier. Su transformación fue obvia inmediatamente después de que ella llegó. Viajaba a París con menos frecuencia, pasaba más tiempo en casa y empezó a invitar a sus amigos artistas de París para que pintaran con él en nuestro jardín.

Tras la muerte de mi madre, incluso se dio la oportunidad de redecorar parte de la casa. Se rebeló contra lo que él consideraba el gusto de la alta burguesía de mamá, una cualidad que consideraba por completo no intelectual, colocó entre sus antigüedades recuerdos raros que había coleccionado de sus amigos artistas. La perfección formal fue reemplazada por excentricidad. En un rincón de la sala colgaba, vacía, una jaula de bambú para pájaros; un violín sin cuerdas pendía en una pared de yeso. Forró las puertas de vidrio de su étagère con dibujos y grabados que le gustaban, pero que no eran lo bastante sólidos para ser enmarcados.

Reemplazó los tonos apagados que mi madre había elegido para las paredes, tanto en la recámara principal como en la habitación de madame Chevalier, por colores brillantes y tapices con patrones intrincados. Pintó de rojo brillante con enormes caracteres chinos negros una de las puertas cerca de la escalera y cubrió los pasillos con un papel tapiz lleno de desnudos romanos.

No obstante, conservó las paredes café oscuro y verde pálido en las habitaciones de la planta baja donde se recibían visitas y el mobiliario pesado y oscuro que madre había traído de París. Así, del exterior y para quienes venían después de la muerte de mamá, nuestra casa conservó las mismas cualidades sombrías. Pero en los estrechos pisos de arriba el cambio era asombroso.

Al principio me gustó el verde turquesa brillante y el rojo escarlata que padre había elegido para su recámara y la de madame Chevalier, que estaban separadas por un piso. Pero conforme crecí, mi opinión cambió. Empecé a considerar que eran vulgares, incluso abigarradas, y evitaba entrar a ellas porque me molestaban mucho. Hasta las ilustraciones de desnudos del tapiz del pasillo comenzaron a avergonzarme.

Aprendí a aislarme en el santuario de nuestro jardín trasero o en la comodidad de mi pequeña habitación. Era la más chica y la más modesta de la casa, pero yo la prefería. Disfrutaba que se ubicara al fondo y las paredes no fueran contiguas a las de madame Chevalier. Era lo único en la casa que me pertenecía por completo. La poca decoración de mi recámara estaba compuesta de viejos objetos de mi madre, incluido un buró de palo de rosa y un escritorio con algunas figuras de porcelana.

Mi favorito era el de una joven vestida de colores brillantes. La falda rígida de porcelana estaba pintada con pequeñas motas escarlata y la cintura estrecha era azul claro. Sus manos blancas y delicadas se extendían hacia afuera como si continuamente aceptara una invitación a bailar; yo la miraba mientras me quedaba dormida, sus ojos negros y su boca color rubí me sonreían mientras soñaba con veladas parisinas y una larga lista de nombres que llenaban mi carné de baile.