México, 1928. Mientras el país despierta con la noticia del atentado contra el presidente Álvaro Obregón, María Teresa Landa solo tiene ojos para el anuncio que destaca la prensa sobre el concurso Señorita México. Impetuosa y descontenta con el papel que esperan de ella, la joven encuentra en el certamen la plataforma perfecta para mostrarle al mundo su valía. La belleza y el desparpajo de la aspirante cautivan al jurado, que decide coronarla por unanimidad. La fama resulta embriagadora, pero tras fracasar en su intento de escalar a Miss Universo, Teresa contrae nupcias con un antiguo pretendiente. Tiempo después aparece en el periódico una nota en la que se acusa a la Señorita México de bigamia. Ella descubre entonces que su marido tiene un pasado desconocido… De los pormenores de este escándalo, y de la tragedia que se suscitará, dará cuenta la protagonista desde la cárcel en una novela cargada de tensión, sensualidad y drama. ¿El mundo está listo para escuchar su versión?

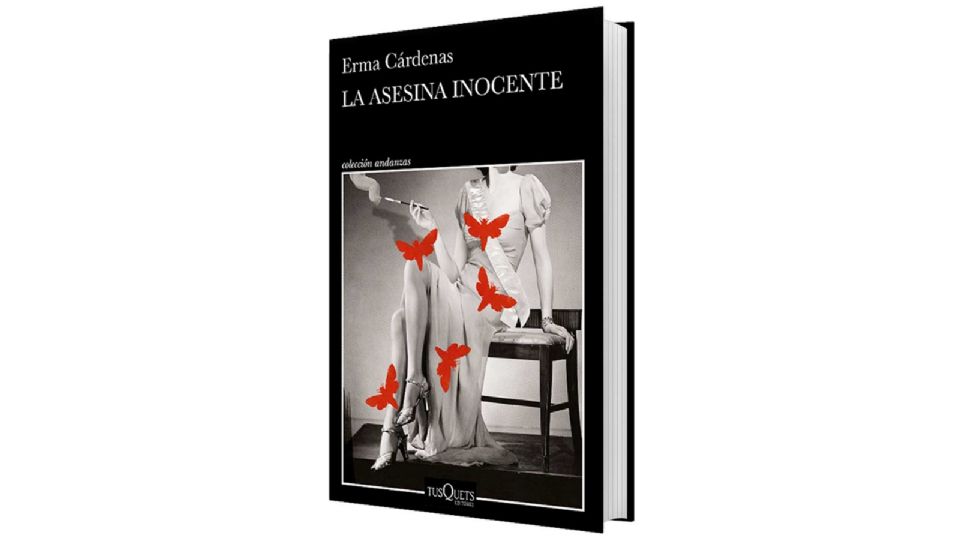

Fragmento del libro de Erma Cárdenas “La asesina inocente”, editado por Tusquets, © 2024. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Erma Cárdenas (Washington D. C., Estados Unidos, 1945) es narradora, ensayista y traductora. Licenciada en Periodismo por la Universidad Femenina de México y en Letras Modernas por la Universidad Laval de Quebec, maestra en Educación Superior por la Universidad La Salle y en Letras Latinoamericanas por la UIA.

Te podría interesar

La asesina inocente • Erma Cárdenas

Capítulo 1

Infancia es destino

30 de noviembre de 1929

En esta maldita cárcel tengo demasiado tiempo y nada con qué matarlo. Si los nervios me dominan, echaré todo a perder. Con un poco de buena suerte, cadena perpetua… ¡No, por favor! No soportaría pasar la vida entre rejas. Mejor me suicido. Y habrá que ver de qué manera. Me vigilan día y noche. Solo uso cuchara. Sirven la carne en pedacitos porque un preso se cortó las venas con un cuchillo; otro le sacó un ojo a un compañero usando un tenedor. ¿Cómo los introdujeron en la cárcel? Quizá sobornaron a un guardia: con dinero baila el perro. Así que cuidado, mucho cuidado: quedarían bastante mal si una mujer, la primera Señorita México, amaneciera colgada de una soga. ¿Dónde la amarro? ¿En el barrote de la ventana? Mis pies tocarían el suelo.

Los presos repasan su vida para mantenerse cuerdos. Ana-lizan sus errores, estudian el pasado y prometen… prometen todo si los liberan. Pensaré que retrocedo: antes del asesinato, de mi boda, del concurso en que me hicieron reina. 1925, cuando aún tenía la felicidad por delante. Ese tiempo me pareció tan, pero tan aburrido… y hoy lo extraño: 1925. Entonces tenía quince. En octubre, hace apenas un mes, cumplí diecinueve. Mamá trajo pastelito y velas. Cuatro años, solo cuatro más, y ya desbaraté mi vida. Gracias a Dios mi santa madre no cantó Las Mañanitas: se le quebró la voz por el llanto.

Mis padres me lo advirtieron; ¿y yo? Ni caso hice. Quiero que me duela cuando me muerda, que el sufrimiento me saque de esta indiferencia. No hago nada y cada día hago menos. Ni hambre tengo. Perdí veinte kilos. Me da flojera comer. Duermo diez, doce horas.

Hojeo el libro que mamá me trajo ayer. Desde luego, ella preferiría que me entretuviera bordando. ¡Genio y figura! Aprovecha que estoy encerrada, a su merced, para demostrar lo obvio: siempre tuvo razón. Si la hubiera obedecido, si hubiera aprendido labores femeninas, no estaría aquí. Si hubiera, si hubiera… Merezco un castigo. Que me duela, por lo menos mientras entierro las uñas en mi brazo. Bajo la manga, nadie verá los puntos rojos. Escurrirá poca sangre. Gotitas. Porque tampoco soportaría más. El encierro ahoga, lo mismo el licenciado, la rutina, la amenaza del próximo juicio, la comida, las pulgas, los piojos, harta, harta, ¡me tienen harta!

Diciembre, 1925

Acababa de terminar la secundaria y me creía invencible. Así que preparé los argumentos para ganar ese pleito, pues mis padres me tenían harta y yo a ellos.

—¡Nos estás sacando canas verdes! ¡Cuántas preocupaciones causan las hijas!

—¿Solo las hijas?

—María Teresa, no nos salgas otra vez con la defensa torpe de tu sexo, el sexo débil.

¡Don Rafael necesitaba recalcarlo como si hubiéramos ensayado esas ridiculeces y solo esperáramos a que nos tocara turno! Mi padre, un clasemediero, dueño de tres lecherías, ni siquiera lo disimulaba: a esa edad en que las niñas empiezan a independizarse, su única hija le caía en el hígado. Yo sentía su rechazo y me desquitaba atacándolo, su enojo era mi recompensa.

—Tienes razón, papá. Las mujeres somos lo peor: un pozo inagotable de gastos. Te he oído quejarte. Y, como nadie me garantiza que solo tendré hijos hombres, nunca seré mamá.

—¡Paciencia contigo! Si rehúsas la maternidad, no debería costarte un gran esfuerzo tomar el hábito. El convento evita las tentaciones y, al final del camino, alcanzarías la Gloria.

Su lenguaje, tan cuidado, tan dizque elegante, me repateaba.

—¡Ni amarrada me metes de monja!

—En esta casa se hace lo que yo ordeno y, si no te parece, te largas.

—Ya lo sé. ¿Cómo no voy a saberlo si lo repites todo el tiempo? Te debo mi sustento y debo agradecértelo de rodillas. ¡Pues espera sentado!

—¡Majadera!

—Yo no pedí que me trajeran al mundo.

—Por favor, gordo… te dará un infarto si no te controlas. —Débora, la esposa perfecta, siempre intervenía en el momento preciso—. Cálmense, por favor, o dirán cosas de las que se arrepentirán.

—¡Ay, mamá!

—Recuerda, gordito: la Iglesia prohíbe que se enclaustre a una muchacha contra su voluntad.

—¡No pidas que me controle! Esta necia y, para colmo, malagradecida, me saca de quicio. ¡Le ofrezco lo más cercano a Dios! Hasta pagaría la dote con el mayor gusto, aun si trabajo veinte años y muero en la raya.

—Por favor, Rafa. —Tenía los ojos llenos en lágrimas—. ¡Se me derramará la bilis! —Su advertencia predilecta para controlar cualquier situación, pero yo no me tragaba aquellas exageraciones. Adiviné lo que seguía—: ¡Van a matarme!

—¡Ay, mamá, te habrías muerto hace siglos!

—Tere apenas cumplió quince años, Rafael. Esta época debe ser de felicidad y esperanza.

—¡Mamá, no seas cursi!

—Nada me daría más ilusión que tomara el velo —repitió el comerciante. Se las daba de muy católico; en realidad, solo le importaba el dinero. Muchas veces lo vi tratando de evadir el diezmo. Quizá lo hubiera logrado, pero ante mi madre no había pretexto y de que pagaba, pagaba—. Figúratela entrando al templo, de blanco, entre incienso y flores.

La escena los conmovía a tal grado que se tomaban de las manos.

—Como a ti no te van a rapar apenas termine la misa de velación, la escena te parece celestial, ¿verdad? A mí, no.

—Nuestros vecinos nos envidiarán y, además, entraremos al paraíso dándole una esposa fiel a nuestro Señor.

—¿Fiel? Me escapo apenas pueda.

—¡Virgen purísima, me dará el soponcio, hija!

—Antes de que te dé escucha esto: si me encierran en un convento, no como ni bebo. Se los advierto: me muero de hambre. ¡Muerta, muertísima! Ustedes serán los responsables.

¿Quién iba a decirlo? De todos modos, acabé encerrada y aquí, en la cárcel, me muero de hambre. Mamá trae la comida en un portaviandas; sin embargo, llega fría. La grasa flota sobre el caldo. Me da asco. Claro, como le permiten pasar los ali-mentos sin «una compensación», no exige que los calienten. Yo podría tratar. Aún me tienen consideraciones: soy la Señorita México. Eso nadie me lo quita, pero nunca he pedido favores y, a esta gente, menos.

El arroz me revolvió el estómago. Cuando desprecié los frijoles, mamá hizo un gesto de mártir: la aterra que su nena apenas picoteé la comida. Lo siento. No me da hambre. Cada vez como menos.

Aquella discusión, que se alargaba sin llegar a ningún lado, impedía que termináramos de cenar. Apenas picoteé la comida y mamá hizo un gesto de mártir. Por un lado, doña Debo-rita (como la llamaban los empleados de la lechería), admiraba mi audacia. Solo tenía quince años y ya me ponía al tú por tú con mi padre; por otro, tenía miedo de que cometiera una falta, un pecado mortal.

—Rafa, ¿por qué no escuchas lo que Teresita propone? —Tendrán que atarme para que no pateé a las novicias ¡y a la superiora! A mí no me obligan a nada.

—¡Pero tú sí pretendes doblegarnos! —Papá agitaba el dedo frente a mí; luego, ante su señora esposa. Entonces ella hizo algo increíble: le sostuvo la mirada. En serio, apenas lo podía creer. Don Rafael se rehízo de inmediato y le echó la culpa, como de costumbre—: Nada de esto pasaría, si la hubieras educado con cierta disciplina.

—Disciplina significa nalgadas, y tú me prohibiste tocarla. —De lo cual me arrepiento como de mis pecados. Hasta para la violencia había reglas: un hombre jamás golpeaba a las niñas; cedía ese privilegio a su consorte, pero las mamás eran buenas, santas, y rara vez nos castigaban.

—Te traía bobo. —Suspirando, evocó la época en que yo era un querubín que esculcaba los bolsillos del papá por si acaso traía pirulís. ¡Qué tiempos aquellos en que controlaban a la nena! De pronto hizo un comentario que, aparentemente, no venía al caso—: El mal ejemplo también cuenta.

Se tragó la réplica; de plano, se quedó callado. Yo no entendía nada. ¿De dónde salía tanta sumisión? Tales cambios de actitud me descontrolaban. Sin embargo, aspirando hondo, aproveché aquella oportunidad:

—Les pido algo sencillísimo, muchos papás estarían orgullosos: estudiaré la prepa y luego trabajaré. Así, cuando sean viejitos, me encargaré de ustedes y les pagaré todo lo que han hecho por mí. Estoy muy agradecida. —Me observaron, dudando de semejante actitud. Entonces, redondeé mi argumento—: Además, las colegiaturas cuestan menos que la dote. En serio, papá, esas monjas son unas avarientas. Te dejarán en la miseria.

—Las monjas piden una fortuna porque invierten el dinero en caridades.

—¿Y ustedes se tragan esas mentiras? Las colegiaturas cuestan la mitad, ya lo averigüé, y la universidad es gratis.

—¿Universidad? ¡Eso sí que no! ¿Rechazas el claustro? Pues te quedas en casa, como una muchacha sensata, esperando novio. O monja o casada, no hay más.

—Ni una ni otra. Punto y aparte —dije, y rematé con una frase sensacional que leí en una revista—: No cambio la escla-vitud filial por la servidumbre marital.

—¿De dónde sacas tamañas incongruencias? ¡Eres la rebeldía personificada! Y, tienes razón: nadie te ofrecerá matrimonio. Cualquiera sabe que contigo vivirá un infierno. ¿Esclavi-tud? Ahora verás lo que es bueno: desde mañana te recorto tu domingo y no sales ni a la esquina.

Antes de que don Rafael escapara a su despacho, mamá mintió con muy poca naturalidad:

—Si te casas con un buen hombre, la vida conyugal puede ser un paraíso, Teresita.

—¿Quién los entiende? Quieren que me case y papá me encarcela.

—Tu padre tiene miedo. Eres preciosa y los moscardones te quitarían el tiempo y ya… —Aposté a que iba a decir manoseada, pero se corrigió—, y ya sin ilusiones, perderías tu valor.

—¡Inscríbanme! Les juro que me portaré como santa. No despegaré los ojos del suelo, ni contestaré los saludos de mis compañeros. —Sin ninguna precaución, me jugué el todo por el todo—: ¿No vas a apoyarme, mamá?

Debió haberle echado una pensada al problema pues al fin reaccionó.

—Rafa, para tu tranquilidad, yo la depositaría en la puerta del colegio cada mañana. Y la recojo por la tarde. Así, nadie la acompañará a casa. En el trayecto muchas cosas suelen suceder.

—¡Ay, mamá! Suceden hasta sin trayecto. Ya ves, mi prima Lola iba al cine con Germán y sus papás ni se las olían.

El ejemplo enmudeció a los Landa. Se miraron mientras un silencio pesado los aplastaba.

—Tú mandas y nosotras obedecemos, Rafa, pero no veo la manera en que esta niña se quede entre cuatro muros, papando moscas.

—Olvídate de bordados, cocina, piano y otras tonterías, mamá. ¡Odio todo eso! Yo no sirvo…

—No sirvo, no quiero, no, no… ¡Hija, estás de un negativo! Ya lo veo venir: si me distraigo, ocurrirá una tragedia.

—Ves demasiadas cosas, mamá. Si por tragedia te refieres a bebé, cálmate. No me atraen los pañales. —Perdí unos segundos tratando de que mi papacito me mirara a los ojos—: Ándale, dame una oportunidad.

—Se la encargaría a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, gordo.

—Harás perfectamente, Débora. ¡Esta criatura está imposible!

A punto de obtener el permiso, metí la pata:

—Mejor encárguenme a San Antonio, por lo del romance. —Me molesta que tomes la religión a broma, Teresa. Bajé la cabeza dos segundos. Luego, insistí:

—Entonces, ¿vamos mañana a la prepa?

—¡Y dale con lo mismo!

—Mañana se abren las inscripciones. Conste, si me rechazan porque no hay cupo, te tomo la palabra y me largo.

—¡Vete! ¡Me tienes harto!

—Entonces, adiosito. —Temblando de miedo, pero con la frente alta, caminé hacia la puerta.

Débora puso su mano sobre el brazo de Rafael, lo miró y, de inmediato, él cedió.

—De acuerdo, Teresa. Te inscribirás en la Normal.

Algo se traen entre manos. ¿Qué razón hay para semejante docilidad?

—Con un título, podrás trabajar como docente. —Al instante se arrepintió y puso condiciones—: Solo si te comportas, pagaré la colegiatura. Conste: una conducta excepcional, o se acaban los estudios.

Estaba claro: mi propio padre deseaba que, aunque mis calificaciones fueran estupendas, me negaran la inscripción. Tal injusticia terminaría con el problema y nadie se atrevería a culparlo.

—Tenlo por seguro, no te daré ese gusto; me portaré mejor que un ángel y… ¡gracias, gracias, gracias! —La voz trémula me salía de maravilla.

Los tres nos abrazamos. Así, hartos y frustrados, seguimos pretendiendo que éramos la familia perfecta.

Moisés, mi esposo, nunca se negó a que formáramos la familia perfecta: tendríamos cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Solo que lo pospuso indefinidamente. Cierto, yo tampoco insistí: ya cargaba suficientes responsabilidades a una edad en que otras juegan con muñecas. Ahora, en la cárcel, mi esterilidad representa una enorme ventaja. ¿Quién cuidaría al bebé? Mi mamá. No hay nadie más. Se lo llevaría a nuestra casa. Entonces no me visitaría a diario. Y quién sabe cuántos prejuicios le inculcaría a esa criatura. Sola, tendría horas y horas a mi disposición. Sola, me acurrucaría sobre el camastro. Sola, en silencio. Y caminaría hacia la muerte sin transición ni conciencia.

Mi marido apreciaba su suerte. Era el único que tenía a la Señorita México de señora.

—Déjame gozarte, chula. Te pido unos cuántos meses. Después, ya habrá tiempo para que te pongas barrigona y cambies pañales.

Ante un comportamiento tan opuesto al normal, sospeché algo turbio.

—Tú ya tienes hijos.

—A lo mejor —aceptó, tan campante—. He andado en la bola desde muy chamaco y, entre batalla y batalla, algunas soldaderas se ofrecen de a gratis. Es lógico. Si pierden a su hombre, necesitan aferrarse a la vida. Casi ruegan que les hagas un escuincle. Y uno, pues a cumplirles.

—¿Nunca comprobaste tu paternidad?

—Las fechas no cuadraban. Cuando esas rameras decían que estaban amancebadas conmigo, yo picaba por otros rumbos. Como te explico, andas a salto de mata, linda. Hoy duermes con una; a la mañana siguiente, ni te acuerdas.

Tanto cinismo impidió que yo encontrara una réplica contundente.

—Si me hubiera negado, me tachan de puto. Además, debía dar ejemplo o la tropa se me sube a las barbas.

Su desvergüenza removía viejas escenas. Deseaba precisar cada detalle, pero él seguía hablando y aquel torrente de palabras ahogaba mis recuerdos.

—¿Acaso pretendes que, desde antes de conocerte y tener derecho a tus encantos, fuera virgencito? ¡Ni maiz! Los machos se hacen con la práctica: de petate en petate y de hembra en hembra.

Mi desprecio lo midió de arriba abajo.

—Espero que la práctica se haya terminado el día que nos casamos. Si me eres infiel, te mato.

Vomité esa amenaza absurda. Salió de mis entrañas con tal fuerza que, por un momento, Moisés la tomó en serio.

—Sígueme cumpliendo en la cama y, por ésta… —dijo y besó su medalla—, por ésta que te soy fiel toda la vida.

Recuerdo y no quiero recordar. Mi amenaza surgía de un pasado oscuro que enterraba en lo más hondo para que no me hiriera tanto, como antes, desde esa noche… Punto inconcluso; pus fermentando bajo la piel que explota de pronto…

No controlo mis pensamientos. Son los cabellos de Medusa y se arrastran por el suelo. Acaso sea una buena señal: me salvaré y solo me darán cadena perpetua. ¡A eso llamo una buena señal! En una celda, para siempre, a la merced de carceleros y machorras. Ahora lo sé: esas pervertidas existen. Dios mío, seguro me condenan. El licenciado Lozano lo explicó varias veces. En teoría, la pena de muerte abarca los dos sexos; en la práctica, jamás se ha aplicado a una mujer. Esto debería consolarme.

Respiro hondo. ¿Qué hora es? Quizá debo llamar a la matrona. Le rogaré que me acompañe al baño.

El día del examen de admisión me urgía ir al baño. El recato debía dominar las necesidades físicas, así que tardé bastante en localizar los sanitarios y casi no llego a tiempo.

Después, mientras me acomodaba el cabello frente a un espejo, comenté con la de al lado:

—¿Por qué ponen los baños tan lejos? Como si los escondieran.

—Somos pocas. Los de los hombres están más cerca. Apenas salimos al pasillo, el timbre sonó con un atraso de veinte minutos. Alguien anunció:

—Padres y tutores esperarán en el salón veintitrés mientras los aspirantes resuelven la prueba.

Sentada ante un pupitre, miré a mi alrededor y desde ese momento respiré tranquila. Entre las muchachas no había una, una sola, que valiera la pena. ¡Qué fachas! Ropa baratona, holanes, pasadores en el cabello, anteojos de sabiondas. Y el aire preocupado con que leían y releían las páginas. Ni que estuvieran en griego.

Salí triunfante. Caminé, medio corrí, hacia la banca donde mamá rezaba.

—¿Te fue bien? Le pedí a Santa Catalina de Siena que te iluminara.

—Ni falta hace. Estuvo facilísimo.

—María Teresa, no permitas que se te suban los humos a la cabeza o me arrepentiré de haberte traído aquí. Pórtate bien, promételo, pues ahora ya no podré vigilarte…

—¿Más? ¡No me quitas el ojo de encima!

—…así que practicarás lo que tu padre y yo te hemos enseñado.

Mientras oía el sermón, que me sabía de memoria, salimos del plantel. Estaba eufórica y mi triunfo me volvió generosa:

—Gracias por ayudarme. —Se le cuadraron los ojos. Su sorpresa me puso de mal humor y al instante retrocedí—. ¿Por qué me apoyas poniéndote contra la opinión de mi papá?

Esperó unos segundos, midiendo la respuesta.

—No quiero que te traten como a mí. —La emoción le quebró la voz—. Los estudios te darán un arma para defenderte.

—¿De quién? Hablas en chino.

—De los hombres, de tu marido…

—No entiendo ni jota. Explícate.

—Cuando llegue el momento. —Comprendió que había dicho demasiado y canceló aquella confidencia sin la menor sutileza—. ¡Qué época! ¡Mira a esa descarada! La falda apenas le cubre la rodilla, aun si trata de disimularlo con flecos. ¡Un escándalo! Y aquella de cabello corto. Con razón la chusma las llama «pelonas».

—El vestido es un flapper y al peinado le dicen «a la bob». —Esa aclaración resumía mi fastidio—. Me gustaría que fueras moderna, que pensaras diferente.

—¡Qué casualidad! A mí me gustaría lo contrario: que actuaras a la antigüita y que hablaras correctamente. ¿Por qué usas palabras en inglés cuando existen en español?

—El significado varía. Con «abombado» se pierde la modernidad. Lo nuevo viene de Estados Unidos. Por supuesto rechazarás esta idea, lo mismo que la moda. ¡No tenemos nada en común! —Guardamos silencio, odiándonos. Quizá solo yo la odié durante un minuto entero. Después apreté los labios jurando que jamás de los jamases le abriría mi corazón. Si ella no me tenía confianza, yo menos.

Ese mismo día ocurrió otra cosa importante, así que mi ingreso a la Normal pasó sin pena ni gloria. Apenas llegamos, papá nos recibió como si se hubiera sacado la lotería.

—¡Ayer introduje la venta de quesos en el negocio y hoy vendí toda la mercancía!

Mientras se abrazaban, me encogí de hombros. Aun si don Rafael ganaba más, nuestra vida seguiría igual. Mamá rara vez estrena un vestido, pensé. ¿Y yo? Solo si la falda me queda rabona.

Para celebrar, los acompañé a la fonda a donde iban cada semana; él de traje, ella con sombrerito y guantes. Fingían estudiar el menú y acababan pidiendo guisos «sencillos», es decir, baratos. Casi siempre Deborita escogía por mí; esa vez me pasaron el menú. Aprovechando tanta generosidad, escogí un plato extravagante. Era hija única y mi padre, pudiendo con-sentirme, me negaba cualquier lujo, dizque por mi bien: aprecia lo que te damos. No pidas, agradece.

Diplomática, mi santa madre sugirió una alternativa:

—¿No prefieres el pollito frito, una ensaladita? —Al mismo tiempo, me aplastaba el pie por debajo de la mesa.

—¡Me estás pisando!

Descubierta, se sonrojó. Quería matarme y a mí me importaba un rábano. Minutos después saboreé mi venganza, ese gasto innecesario, pues ni siquiera me gusta el pescado a la veracruzana. Tras unos bocados, dejé el resto en el plato.

A pesar de que mi despilfarro los ponía de mal humor (¡cómo se nota que no conoces el valor del dinero!), en aquel restaurante de segunda hubiéramos podido platicar: los comensales impedirían que papá alzara la voz o que ella se ex-primiera las lágrimas. ¡Sueños! El mandamás nunca mencionaba su negocio (éramos demasiado tontas para entenderlo) y los comentarios de la doña se reducían a las labores caseras y al precio del jitomate (que siempre estaba por las nubes). Así que merendábamos en un silencio entrecortado por «pásame la sal, ¿café con leche?, el pan engorda, la cuenta, mesero».

Esa noche fue la excepción; por vanidad, el empresario pronosticó su brillante futuro.

—Pondré un escaparate con productos lácteos: mantequilla, nata, crema, más los quesos. Si todo sale bien, doblaré las ventas.

Mamá casi lo aplaude. Yo suspiré. En serio, reflexioné, creo que las ostras se divierten más que yo.

Los carceleros se divierten en grande con «las nuevas».

—Hay que romperles el esqueleto —dicen.

Significa aplastar su dignidad y, por desgracia, tienen suficiente poder para hacerla papilla impunemente.

Hace tres meses yo ignoraba aquel teje y maneje: la compra de favores y la venta de privilegios. Por primera vez pisaba este sitio horrendo… La primera que mataba disparando seis tiros… La primera que me quedaba viuda… La primera que dependía totalmente de mi madre… Siempre hay una primera vez. Se clava en la conciencia; nos define. El primer amor, la primera noche, el primer día de clases…

El primer día de clases las manos y las axilas me sudaban. Me sentía el centro de las miradas. Sí, lo juraba: los estudiantes se reían de mí. ¡Y yo, cual mensa, sin saber qué hacer, ni qué decir! En realidad, nadie me prestaba atención. Ni siquiera cuando me tembló la voz al susurrar «presente», confirmando que existía.

Poco a poco, adquirí cierta seguridad. Ayudó que obtuve el mejor promedio en el examen de nuevo ingreso, pero me

costó salir de mi concha (mi casa), e ingresar al mundo exterior (la Normal). Caminaba a tientas, temiendo cometer errores. Al subir al tranvía, llevaba el dinero en la mano. Si te ven sacar la cartera, te la robarán, me advirtió don Rafael. Me sentaba muy derecha, tocando el broche que mamá había prendido a la solapa. Si algún atrevido se pasa de listo, se lo encajas, me dijo. ¡Mi santa madre me protegía de la perversión humana con un alfiler!

Al bajar del tranvía, observaba la altura de las faldas. Al-gunas señoras eran bastante modernas; otras parecían beatas. Hoy mismo le subo el dobladillo a mi ropa, aunque a Debo-rita le dé el soponcio. Seguro recurriría a su amenaza predilecta: ¡Le diré a tu padre que te meta en cintura!, pero no lo cumpliría. Detestaba los problemas; más, que su marido le echara la culpa hasta de que volara una mosca: ¡Acabáramos! ¡Ni siquiera puedes educar a tu hija!

Al principio escondía la falda corta en la mochila, bien doblada, y me la ponía al llegar a la Normal; pero no hice esa estupidez por mucho tiempo. Aunque renegaron mis papás, se acostumbraron a que anduviera a la moda.

A todo se acostumbra uno. Nunca tuve piojos y ahora me rasco la nuca en automático. Constantemente tenía catarro porque me bañaba en la regadera de un cuarto helado, con paredes y suelo de cemento. Jamás camino descalza; sin em-bargo, pesqué una infección cutánea.

Mis padres tratan de remediarlo. Previa (sustanciosa) propina, la carcelera me trae una cubeta de agua caliente. Me lavo; luego, con la misma agua, enjuago pantaletas y medias. A pesar de tales esfuerzos, el bicarbonato y el perfume, mi cuerpo apesta. Yo misma me doy asco.

A los trece descubrí qué era la menstruación. Ensucié el cami-són y casi me muero de asco. ¿Estaba enferma, tuberculosa, moriría? Ni siquiera el miedo me hizo buscar refugio en mi madre; recurrí a la criada. Porfiria había reemplazado a mi nana y trabajaba de entrada por salida. No era digna de toda mi confianza, pero sus palabras me tranquilizaron: yo no tenía culpa de nada, tampoco iba a desangrarme. Hasta ahí santo y bueno, después vino el golpe: «la maldición» ocurriría mes con mes.

Porfiria le contó el chisme a la patrona. Mientras cuchicheaban, me metí bajo la regadera. Consciente de la sangre entre mis muslos, de un tirón cerré la cortina. Mi desnudez me ponía nerviosa: propiciaba el pecado carnal. Las monjas nunca aclararon qué era eso, pero le achacaban la pérdida del paraíso y el inicio de mil males.

Al secarme, descubrí sobre el excusado una almohadilla colgando de un cinturón. Mamá se había metido al baño con la rapidez de una rata. Se daba por enterada del suceso, aunque jamás lo discutiría conmigo. De esta manera podía tratarme como adulta sin mencionar las funciones corporales, tan molestas, tan vergonzosas.

Me sentí incómoda y, a pesar de la ducha, sucia. ¡Cómo envidiaba a los hombres! Tenían todas las ventajas y nosotras ninguna. Esa sangre repulsiva me separaba de la infancia. Aunque no lo deseara, era una señorita con muchas responsabilidades y ningún derecho.

Desde ese momento, todo cambió. Mi vocabulario se llenó de eufemismos, única manera de insinuar lo inmencionable. Durante «esos días», «las grandes» no podían correr, sentarse sobre una superficie fría o hacer gimnasia. A pesar de semejantes incomodidades, debíamos agradecer que nos bajara la regla, requisito para que tuviéramos hijos, la justificación de nuestra existencia.

Para evitar «accidentes» estudiábamos el calendario, previendo esos cuatro o cinco días nefastos. Pero las predicciones fallaban. La Virgen recibía mil ruegos para que esa cosa (la almohadilla) permaneciera en su sitio impidiendo que las manchas rojas nos mataran de vergüenza al traspasar la tela. Nosotros mismas nos vigilábamos, listas para dar la señal de alarma.

¡Cuánto me costó crecer! Cada mes debía tocar mi propia sangre. Me limpiaba en el bidet (la tina estaba descartada), y disfrazaba aquel olor con talco. Aun así, imaginaba la sangre tiñendo sábanas, suelo, ropa íntima. Una corrupción líquida.

El rojo delataba a la sucia, la enferma, la indispuesta. Esa calamidad se desbordaba por el mundo. En ciertos pueblos impiden a las indias ir al campo cuando menstrúan porque el maíz se seca; los judíos prohíben que las mujeres visiten el templo; los hombres no penetran a sus esposas.

La menstruación era un parteaguas. De un día para el siguiente, la gente exigía un comportamiento distinto, sin precisar cuál. Nadie ayuda a las primerizas con explicaciones o apoyo. Hubiera dado todo, hasta una futura maternidad, si aquella sangre que aparecía en el momento más desagradable, mes con mes, cesaba. Mi único consuelo eran las quejas en común, esas larguísimas confidencias donde sacábamos conclusiones bastante equivocadas.

Tardé los tres años de secundaria en habituarme a mi cuerpo, pero nunca advertí cómo ese mismo cuerpo, con busto, caderas y piernas estupendas, afectaba a los hombres.

El licenciado me lo advierte: María Teresa, su actitud debe afectar a los hombres que forman el jurado de manera positiva. Cuando se siente ante el juez, bájese la falda. Si enseña las piernas, la relacionarán con «la descocada que andaba medio desnuda, presumiendo el físico por Madero y Reforma». No lo digo yo, lo publicó La Prensa.

Las piernas… mis armas y mi perdición. Fue un maestro, ya canoso, quien me hizo consciente de su trascendencia. Muy catedrático, pero muy rabo verde. Como me sentaba en primera fila, don Mariano Palencia clavaba las pupilas en mis tobillos, y lentamente subían por las medias de nylon, mientras él descubría que me rasuraba… algo que no hacían las señoritas decentes.

Esta inspección me humilló; pero, aunque estiré la falda, seguía enseñando las rodillas. Los alumnos se volvían, clavando los ojos en mis piernas. Estaba roja de vergüenza, una vergüen-za espantosa, y no tuve piedad conmigo misma. En vez de echarle la culpa a esa momia, cargué con su arrebato senil. Hipócrita, me regañé, ¿no es esto lo que deseabas al comprar-te las medias? Continuaban mirando: él, relamiéndose; ellos, con la boca abierta. ¿Y ellas? Me pusieron tache. Solo seríamos compañeras de clase, nunca amigas.

Cien veces me previno mi mamá: no llames la atención, ¡y ten cuidado con los viejos! Pero ¿un profesor, tan reconocido en la Normal, descendía de nivel por mí? Pensé en reclamarle su descaro al final de la clase: ¿Por qué me falta al respeto, don Mariano? Niña, veo lo que enseña. Así respondería. Y tendría razón. Yo subí el dobladillo de la falda. Yo me rasuraba. Yo.

Fue mi iniciación: la metamorfosis de muchachita inocente a una de «aquéllas», las que engatusan a los atarantados. No me gustaba ese papel, pero quería tener novio. Aun en la secundaria, a algunas las pretendían los hermanos o primos de nuestras compañeras. Les compraban helados y les cargaban los libros. A mí jamás se me paró una mosca.

¡Qué sola estaba! Nunca me hice de amigas porque en la Normal había puras mochas. Yo era la única que se comportaba de manera distinta.

¿A alguien le interesa tener como amiga a una presa?; peor, ¿a una asesina? A nadie en absoluto. Conozco y siento y sufro la soledad íntima, diaria. No importas. Si mueres de miedo, arrepentimiento, nostalgia, o si te arrastras por el lodo, es tu problema. Pecado, culpa… las palabras favoritas del sacerdote. Las lanza directo al alma cuando viene a confesarme. Adivino sus intenciones: la redención a través del arrepentimiento. Y lo logra. Estoy sucia, pequé y acepto ese crimen. Moriré de dos maneras: el tiempo destruirá mi cuerpo, «esas piernas estupendas», y el olvido, más cruel, borrará la imagen que salía en todos los periódicos.

Debí tener un bebé. Los hijos maldicen o bendicen a sus padres, pero siempre los recuerdan y el recuerdo es permanencia. Moisés se opuso. Debí convencerlo. Debí, hubiera… resumen de lo que nunca sucedió.