Marcela, una activista en profundo duelo tras el asesinato de su esposo, intenta explicarse el crimen ocurrido cuando ambos filmaban un documental sobre el ecocidio perpetrado por la minería ilegal en la región de Madre de Dios, Perú, donde, violando las normas ambientales y en complicidad con funcionarios del gobierno y grupos criminales, los mineros extraen oro de los lechos de los ríos.

A pesar de la tragedia, Marcela decide continuar con el proyecto documental y se sumerge en un viaje tanto físico como emocional por la Amazonía. Pero la misma película que su marido dejó inconclusa podría revelar al homicida, alguien que Marcela no imaginaba y que pondrá en evidencia que la violencia ha infectado también el corazón mismo de los pueblos amazónicos.

Con un ritmo espectacular, que se adentra además en el pasado de los protagonistas y sus más oscuros miedos.

Te podría interesar

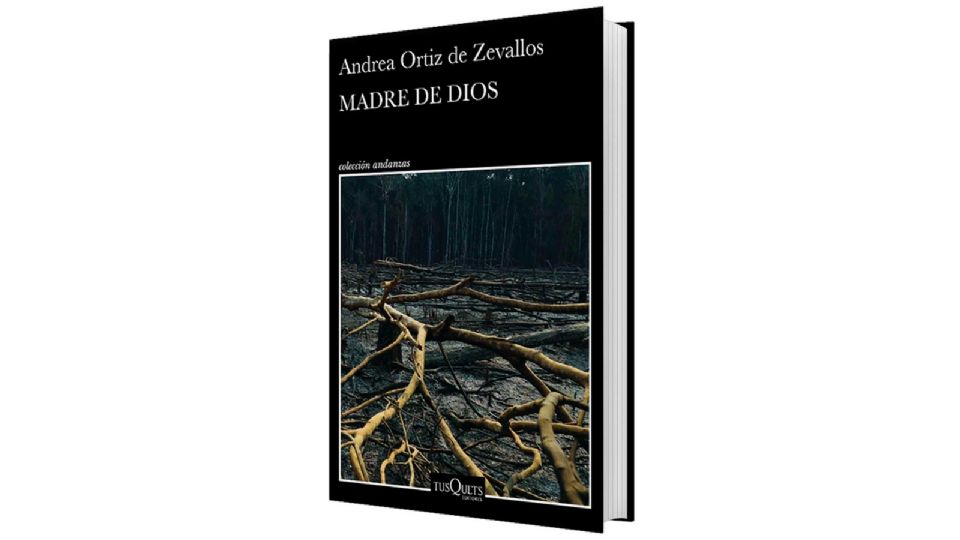

Fragmento del libro de Andrea Ortiz de Zevallos “Madre de Dios”, editado por Tusquets, © 2024, Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Madre de Dios • Andrea Ortiz de Zevallos

1

La mafia de mineros ilegales que había matado a Esteban parecía ser la misma que había asesinado a un líder del Comité de la Reserva Nacional de Tambopata rompiéndole el cuello, y la misma que venía de acribillar —en plena ciudad de Lima— a un empresario hotelero por denunciar sus operaciones.

Andrés, mi hermano, llegó una tarde a mi casa. —Tienes que irte de Perú —me dijo—, al menos por un tiempo.

Le pedí que me acompañara a comprar una botella de vino.

Amanda, la dueña de la tienda, me preguntó por Esteban.

—¿No has visto las noticias? —respondí sorprendida. —Casi nunca las veo. Me ponen de mal humor, salvo cuando salen ustedes… ¿Y ahora, por qué han salido en las noticias? No me digas que han ganado otro premio.

Cuando mi hermano estaba a punto de comenzar con la explicación, yo dije:

—Sí, en Francia.

Andrés me miró con asombro y salió de la tienda. Desde que murió Esteban, mi hermano estaba siempre listo para hablar por mí, pero al parecer no estaba dispuesto a mentir conmigo.

Mi respuesta no era totalmente falsa, aunque Esteban jamás hubiera tomado un vuelo para recibir un premio. Pero eso Amanda no tenía por qué saberlo. El premio por el que yo estaba a punto de salir hacia el aeropuerto la tarde que mataron a Esteban lo entregaban en Francia.

—Ya lleva buen tiempo allá, ¿no? Por favor, dile que me debe…

Para corroborar, abrió el cuaderno donde apuntaba la cuenta de fiados, beneficio del que solo gozábamos los antiguos del barrio.

—Dos six pack, desde hace más de tres semanas.

Puta madre. Morirse y dejar una deuda de cerveza. No podía ser de mantequilla, tenía que ser de cerveza. Y entonces se me salió una risa rara; una risa en la que yo no me podía reconocer y que iba a comenzar a brotarme de vez en cuando, como un tic fastidioso.

¿Pero de qué me estaba riendo? ¿Del sello inconfundible de su deuda? ¿De haber dado a entender que Esteban seguía en Francia y no haber sido capaz de explicarle a Amanda que lo habían matado en el río? ¿De imaginar a Amanda llorando, y yo permitiendo un abrazo tenso, donde hubiera terminado yo consolándola a ella? ¿O acaso era una risa de pánico por entender, de golpe, que Esteban no iba a pisar nunca más esa tienda?

Amanda me miró desorientada. A ella no le parecía gracioso que mi marido deshonrara su deuda por tanto tiempo. De hecho, en ese momento debí pagarla yo. Tenía suficiente dinero en el bolsillo. ¿Pero acaso, en algún lugar de mi imaginación todavía cabía la esperanza de que Esteban pudiera, con suerte, más adelante, él mismo, pagar su deuda?

Cogí la botella de vino y salí a buscar a Andrés, que me estaba esperando en la calle.

—No creo que pueda seguir viniendo a esta tienda —le dije. Esquivar la tienda del barrio fue fácil. Nuestro departamento, en cambio, presentaba otro nivel de dificultad. Cada objeto que continuaba ahí había tenido la osadía de sobrevivir a Esteban. Una mañana él había metido el pan en esa vieja tostadora plateada. Dos mañanas después esa misma tostadora tenía más vida que Esteban. Con una rabia infantil me negaba a tostar mis panes y —como si el electrodoméstico se hubiera ganado mi indiferencia— comía el pan frío.

—Algo así debe haberle pasado al descorchador —le expliqué a Andrés, cuando me di cuenta de que no teníamos con qué abrir la botella de vino.

—¿Qué, tiraste el descorchador porque se negó a ser enterrado con Esteban?

—Si no, estaría en el primer cajón. Pero busca bien, tal vez esté.

—¿Pero lo botaste o no lo botaste?

—No sé. Puede ser.

Andrés soltó una carcajada y decidió pedirle un descorchador al vecino. Yo lo dejé ir. A pesar de que por esos días mi hermano menor era la única persona con quien tenía ganas de pasar tiempo, me daba pudor confesarle cuán crítico era el estado de mi memoria. ¿O debo decir mi mente? Porque, ahora que ha pasado el tiempo y he podido conversar con el doctor Silva, sé que también estaba involucrada mi percepción de la luz y mi sensibilidad al sonido.

No me preocupaba tanto olvidar dónde había puesto el descorchador, ni cosas como que me levantaba de la cama al baño para traer una lima de uñas y, cuando abría el cajón, mi mente se quedaba en blanco y no tenía una vaga idea de lo que había ido a buscar. Lo más desconcertante era que no recordaba cómo había muerto Esteban. Sabía, claro, que el ataque fue en el río, después de entrevistar —en el pueblo de Sonene— a Sara Dakitahuaji, la mujer de la etnia ese eja que había logrado zafarse de la relación sentimental que mantuvo, por años, con un capo de la minería ilegal en Madre de Dios.

Recordaba el contexto general de su muerte. Pero tendría que haber recordado los detalles. Si me lo contaron todo, momento por momento. La productora, el camarógrafo asistente y la sonidista —que presenciaron el atentado— me visitaron al día siguiente del entierro.

Recuerdo que cuando llegaron les ofrecí café, que nos sentamos en la sala, que a Ramiro se le cortaba la voz, que Elena no se atrevía a sostenerme la mirada, y que finalmente Paola habló. Me ha sido imposible recordar lo que dijo. ¿Cuánto tiempo le tomó morir? Yo hice esa pregunta. Yo sé que hice esa pregunta. Lo sé porque se dio a conocer que la muerte no fue inmediata, eso salió en las noticias. ¿Cuánto tiempo permaneció vivo después de los disparos? Eso es lo que más me aterra saber.

Apenas se fueron llamé a mi hermano. Traté de explicarle, pero mi mente se puso en blanco. Andrés, con paciencia, intentó ubicarme en la conversación haciéndome preguntas: ¿qué hacía Esteban en la proa? ¿Por qué, si ya había terminado la entrevista, continuaron grabando? ¿De dónde vinieron las balas? ¿Cómo así quedó encendida la cámara? ¿Cuánto tiempo estuvo vivo, después de los disparos?

No pude responder ninguna.

Sí recuerdo lo que yo estaba haciendo cuando recibí la llamada (estaba empacando mi neceser para meterlo a la maleta que venía conmigo a Francia); pero no sé quién me habló, ni cómo me anunciaron la noticia, ni lo que me indicaron sobre el traslado del cuerpo a Lima.

Recuerdo que colgué el teléfono y llamé a Andrés y le dije «ven». Y que él, sin preguntar, vino. Sé que tuvimos que pasar la noche haciendo coordinaciones. Sé que, en algún punto, Andrés se hizo cargo de las llamadas. Sé que me dio una pastilla y me acostó. Sé que, a la mañana siguiente, estaba durmiendo a mi lado.

Y ahora me seguía repitiendo: «Tienes que irte del Perú». Y yo le respondí, esa noche, después de la botella de vino que finalmente pudimos abrir con el descorchador del vecino, que no me iba a ir, que lo único que verdaderamente le debía a Esteban, ahora, era terminar la película: que él había muerto por contar una historia que yo no podía dejar a medias.

Andrés dio un suspiro largo. Había una parte de él que podía entenderme y hasta asentir, pero inevitablemente también se filtraba en su discernimiento, un poco, la voz de mi papá.

—¿Y no puedes irte a otro lado a editarla, con el material que ya tienes? —preguntó, después de pensarlo un momento.

Yo me recosté sobre su hombro y guardé silencio.

—¿Ya has llorado? —Quiso saber.

—Hace dos noches me desperté sollozando, pero no recuerdo mi sueño, solo sé que después no pude volver a dormir, no podía dejar de pensar en las escenas de las dragas grandes que grabamos desde el helicóptero, en el Inambari.

—Te vas a volver loca si solo piensas en eso… ¿Por qué no sales con tus amigas? El otro día me llamó Susana para preguntarme si podía venir a visitarte. Le dije que la ibas a llamar.

—La última vez trató de hacerme reír mostrándome videos de perros haciendo estupideces. No tengo ganas. Y no quiero pensar en otra cosa. He pasado más de tres años investigando, habíamos conseguido más financiamiento que nunca… La estructura estaba clara; aunque ahora que lo han matado, y que eso se ha vuelto parte de la película, creo que tengo que rearmar la historia.

—¿Qué se ha vuelto parte de la película?

—El atentado. Su muerte.

Andrés cerró los ojos con expresión de temor.

—Pero no irás a volver a esa zona, ¿no?

Teníamos las tomas del pueblo de Sonene, pero había pasado poco tiempo para entender si faltaba grabar algo más. Andrés me estaba haciendo preguntas que yo todavía no había podido plantearme.

—Si ya se sabe que fueron los mineros, ¿qué más tienes que investigar? —insistió.

—En medio de la selva, nunca se sabe.

—Marcela, ya han matado a Esteban. Solo piensa en la posibilidad de irte por un tiempo. Solo un tiempo. Mi papá te puede ayudar.

—Ahora estoy en Lima, acá no va a pasarme nada. —¿Qué crees?, ¿que no pueden venir a dispararte en plena calle como al dueño de esos hoteles?

—A los mineros no les conviene subir tanto su perfil —le respondí, y eso, en teoría, era cierto, aunque yo también sabía que en la cadena de «seguridad» que los resguardaba, las muertes a veces se salían de las manos—. De hecho, lo de Esteban es raro —continué—. Necesito entender bien lo que pasó, abandonar todo ahora sería un crimen más. La entrevista a Sara Dakitahuaji era la última. Y la tenemos. Hasta tengo la toma del disparo —le confesé, de repente.

—¿Te entregaron la toma del disparo? ¿No se la llevó la policía?

—Sí, pero tengo una copia.

—¿Qué?

—Sí.

—¿Y cómo no me habías contado?

Lo miré y me quedé callada.

—¿La has visto? —quiso saber.

—No.

Habían matado a Esteban y yo aún no estaba, verdaderamente, sintiendo el dolor. A veces, no sentía nada: nada por nada. No sabía cuánto iba a durar ese trastorno de sensibilidad (¿días?, ¿meses?, ¿toda la vida?). Aun así, no me atrevía a aprovechar ese estado de estupor pasmado —atónito— para ver la toma del disparo. La tenía en mi clóset. Mientras no la viera, cualquier intento por terminar la película fallaría.

¿Pero acaso mantenía la capacidad de editar una película completa? No con esa mente que olvidaba lo que había hecho con un simple descorchador. No con esa mente incapaz de recordar dos líneas tras acabarlas de leer. No con esa mente que se negaba a pagar la deuda de la tienda por temor a bloquear la posibilidad de que Esteban pudiera regresar a pagarla después. No con esa mente que se acostaba todas las noches y sentía que el colchón era elástico y se hundía hasta el segundo sótano del edificio, mientras el techo se extendía más allá de su campo visual y brillaba. No con esa mente que percibía su propio dormitorio como uno de esos cine-planetarios de techo cóncavo y asientos reclinables que pasan imágenes de galaxias despobladas.

2

Antes mi techo no era tan grande, y no brillaba así. Era un techo rectangular, común y corriente, con imperfecciones de pintura y la mancha sangrienta del zancudo que Esteban mató una noche caliente de febrero.

Puedo oírlo maldiciendo porque el zancudo ya lo había picado en esa piel que todavía se llamaba piel; en esa habitación donde aún existían pies con pelos en los dedos que desbalanceaban el colchón en su intento de aplastar al insecto en un techo que nos acogía a ambos, entre ronquidos y sudor, besos y discusiones largas sobre las películas que queríamos hacer.

Rara vez hablábamos de los documentales que ya habíamos estrenado. Aunque creíamos en la recuperación de la memoria histórica y trabajábamos por ella, en nuestra vida cotidiana recordar era una mala inversión de tiempo. El tiempo que teníamos estaba destinado a rodar películas nuevas. Por supuesto que antes pasábamos horas investigando, armando carpetas, postulando a fondos. Y yo, escribiendo los guiones, comentándolos con Esteban, regresando al escritorio para escribir hasta la madrugada. Los días pasaban con la agilidad de cuando eres feliz y no te lo estás preguntando. Las angustias eran por los fondos, siempre por los fondos; pero también: ¿conseguiríamos que tal comunero diera su testimonio? ¿Quedaba tiempo suficiente para que tal amigo compusiera la música? ¿El editor elegido iba a estar libre para cuando termináramos de rodar? Y luego, las discusiones —en un tono más grave— sobre el peligro: entrar o no a grabar a ciertas zonas, hacer o no esa pregunta al informante que podía dar aviso a la gente que detiene las historias deshaciéndose de quienes pretendemos contarlas.

Que nuestra vida estuviera en riesgo había sido hipotético hasta el día que mataron a Esteban. Cuatro meses antes, entre copas, nos reímos de cuánto nos estábamos preocupando por la seguridad. Dijimos: imaginarnos amenazados es parte de la ficción que nos permite sentir que este trabajo importa. Porque hacíamos películas, sí, y eso sonaba importante (y salía de vez en cuando en la prensa cultural), pero la verdad es que en Latinoamérica los documentales rara vez llegan a las salas donde acude el gran público. Nuestro circuito se limitaba a festivales sudamericanos, uno que otro festival europeo, universidades gringas con ciclos de cine sobre derechos humanos. Eso, más o menos. Y Vimeo.

El primer romance que me llevó a hacer películas no fue ni con Esteban, ni con el cine, ni con las comunidades cuyas historias luego íbamos a contar. Mi romance inicial fue con la selva. Con el río, realmente. Con las horas de navegación en esa masa de agua ancha y oscura; con esa cadencia y el hipnoismo de su atmósfera.

Debo haber tenido veintisiete años cuando me llamó una ong para registrar —junto a un equipo de dos antropólogos, una doctora en medicina y un camarógrafo aún desconocido para mí— la historia de una aldea que se fundó a partir de la migración forzada de dos etnias antiguamente enemigas, que ahora viven en un mismo territorio.

Fue un viaje de seis horas por el río Amazonas. Yo nunca había ido a la selva baja, y la idea de pasar tanto tiempo encerrada en una embarcación pequeña con ese calor, más el ruido constante de un motor en marcha, me pareció teóricamente tortuosa.

Me senté adelante. Abrí de par en par la ventana corrediza. A Esteban lo había conocido la noche anterior junto al resto del grupo en el aeropuerto de Lima. Esa mañana entró a la lancha para dejar su cámara y salió de nuevo. Cuando regresó —minutos antes de partir— pude ver que había conseguido una caja de tecnopor con hielo seco a las afueras del puerto, y había comprado una buena provisión de cervezas. Se sentó atrás, en la única fila libre.

Eran las seis de la mañana y la luz del sol aún no lograba imprimir contrastes en los colores del día. La selva espesa, frente a la ciudad, parecía más negra que verde. Cuando la lancha comenzó a deslizarse por el agua, yo abrí mi mochila y saqué un libro. Era una novela que había comenzado a leer la tarde anterior. Me tenía enganchada.

Solo le pude prestar atención durante la primera media hora.

Luego tuve que parar.

Han pasado años desde esa primera vez en la Amazonía y todavía me cuesta identificar qué es lo que me hace entrar en ese estado. ¿Es el murmullo firme del motor, con sus horas de persistencia hipnotizante, más el agua salpicando desde la estela, junto al espectáculo de gotas que muestran rostros en cámara lenta frente a mi ventana? ¿O tal vez sea el reflejo de nubes sucesivas sobre el agua abundante llena de barro? ¿O la fuerza del agua misma, los kilómetros de agua recorrida y de agua inmensa por venir, con todo el espesor de su caudal? ¿O más bien las riberas tupidas de árboles capaces de concebir las especies que los dioses se olvidaron de crear? ¿O quizá sea el barniz grueso que imprime el viento sobre todo eso, con esa capa de alivio y estupor…?

El río apaga la mente con una fuerza implacable, a la vez que agudiza la capacidad de mirar y oler y oír, al punto en que el pensamiento se vuelve ridículo. Ese día supe que leer en el río era perderme de lo mejor que ofrece el río. Ni la sensibilidad más fina, ni la idea más lúcida, ni el lenguaje más claro, ni tampoco el menos figurativo, pueden ser tan potentes como la contundencia de tanta materia confluyendo llanamente en el diseño entreverado, ruidoso y perfecto de un río amazónico.

Ese día lo supe porque me cayó encima: lo que sucedía afuera de mi ventana exigió toda mi atención. En vano traté de volver a las líneas, la novela se me cayó de las manos. Y no porque fuera mala. Era un asunto de masa, de potencia de la materia. Ese día lo supe, pero aún no lo comprendí. Fue una de esas cosas a las que la mente se resiste, que toca ir reconociendo como quien desenvuelve capas hasta llegar al núcleo. Y, ya que mi mente se resistió, mi voluntad se opuso. Los condicionamientos citadinos me seguían recomendando aprovechar el tiempo. ¿Seis horas, sin hacer nada? ¿Solo mirando el río? Las huevas. Traté de leer de nuevo, pero el agua, con su efecto hipnótico, me sacaba de las páginas. Puse toda la culpa en el libro. ¿La historia había decaído después de la primera parte? ¿El lenguaje no estaba acompañando la progresión de la trama? Y entonces quise articular una opinión, buscar un motivo; pero las gotas gruesas y traslúcidas siguieron bailando frente a mi ventana y comenzó a salir el sol, que matizó —con miles de tonos y texturas— las cortezas, los troncos flotantes, las ramas, las hojas, los insectos.

Oponiéndome aún, pero ya vencida, recordé que el camarógrafo simpático —que una hora después me parecería hasta guapo— había tenido la precaución de agenciarse una caja llena de cervezas para la travesía.

Ni yo le propuse a Esteban hacer una película ni él a mí. Solo llegamos al pueblo semipicados y de pronto la seriedad —entre académica e institucional— con la que el grupo estaba asumiendo la investigación nos pareció absurda, y decidimos escapar. Dijimos que ya volvíamos, que iríamos a buscar un lente al local comunal —donde habíamos dejado las mochilas e íbamos a dormir en carpas—. En el camino, comenzamos a seguir a una niña que regresaba del colegio a su casa. Le invitamos una Inca Kola en la tienda que estaba al frente de la cancha de futbol (cancha es un decir: era un jardín terroso con dos palos de madera en cada extremo), y nos sentamos a conversar con ella en el murito de afuera. Se llamaba Aylín. Le preguntamos por qué tomaba Inca Kola, y si no temía que se le fueran a picar los dientes. Nos dijo que a su tío se le habían caído todos los dientes y que él no tomaba Inca Kola sino cerveza, como nosotros. De inmediato nos cayó bien. Le preguntamos qué era lo que más le gustaba hacer en el mundo. Dijo que remojarse en la orilla del río mientras su mamá lavaba la ropa, porque así no se tenía que jabonar. Le preguntamos si su profesora del colegio era buena gente. Dijo que solo cuando estaba de buen humor. Le preguntamos si podíamos grabarla mientras conversábamos con ella. Dijo que sí, pero que después quería ver el video. Le prometimos mandarle una copia cuando estuviera listo. Con la cámara encendida, le preguntamos qué historias le contaban en el colegio sobre cómo se había fundado su pueblo. Dijo que en el colegio les enseñaban historia del Perú, no historia del pueblo. Se quedó pensando unos segundos y agregó: «Pero mi abuelo sí me cuenta esas historias».

Habló por más de media hora, sin parar. Dijo que los hombres del hacha los habían alejado de sus parientes a la fuerza, que su abuelo y los otros que abandonaron La Chorrera habían tenido que navegar el río por muchos días y caminar por más de un mes para llegar a tierra nueva en el Perú. Que La Chorrera era el pueblo donde su abuelo había nacido, en Colombia. Que todos los viejos del pueblo venían de ahí, y que todos los demás adultos del pueblo eran hijos de los de ahí. Que volver ya era imposible, muy caro, muy lejos. Luego, como si los conociera de primera mano, habló de sus bisabuelos, de sus tíos abuelos, de los primos lejanos que nunca iba a conocer pero que formaban parte de sus fantasías cotidianas, de amigos de su abuelo que se quedaron allá en los años treinta, cuando a ellos los obligaron a migrar con el patrón. «Acá solo trajeron a los fuertes», explicó, con orgullo de su rama familiar. «¿Y quiénes son los hombres del hacha?», quiso saber Esteban. Aylín dijo que los blancos, porque el hacha es la herramienta de trabajo que trajeron ellos y que el mundo del hacha es el mundo de los negocios, de las personas que solo piensan en los negocios. Bajó la voz y precisó que su abuelo decía que los hombres del hacha ahora solo llegaban para hacer preguntas, para ofrecer ayuda, pero que al final no solucionaban nada. «¿Igual que nosotros?», preguntó Esteban. «No», respondió Aylín, «mi abuelo se refiere a los que vienen a hacer talleres, con unas señoritas que les hablan como si fueran alumnos de colegio, y que luego preguntan y preguntan. Ustedes solo toman cerveza y conversan». Y entonces Esteban y yo nos miramos porque en ese momento nosotros hubiésemos tenido que estar registrando el taller que sin duda ya llevaban a cabo los demás compañeros de viaje. Fue la primera mirada directa que no esquivamos. Con ese gesto nos dijimos que debíamos quedarnos ahí, grabando a Aylín. Esteban enseguida se levantó para abrir una botella más: había que celebrar la vida que estaba inaugurándose en ese instante y que solo se iba a frenar once años después, con su muerte. La cerveza, además, permitía que las preguntas fluyeran, y se hizo inmediatamente natural que apareciéramos ambos, junto a Aylín, sentados en ese murito, como parte de la toma. Sin ocultarlo a la cámara, Esteban se levantaba de vez en cuando para reacomodar el encuadre.

—¿Y dónde está tu abuelo? —se me ocurrió preguntar.

—En su mecedora —respondió Aylín. —¿Cómo sabes que precisamente en su mecedora? —Porque es ciego, y sólo se levanta de ahí para orinar. Nos contó que escuchaba la radio todo el día, por las noches un programa de concurso que lo hacía reír, por las mañanas las noticias y por las tardes música romántica. «Es el más viejo del pueblo», dijo Aylín. Noventa y tres años. Eso significaba que había nacido en 1914 y que en 1932 —cuando se le obligó a abandonar su pueblo en Colombia— tenía dieciocho.

Fuimos a entrevistarlo. Aylín estuvo feliz de llevarnos y nos dio permiso para entrar a la casa con la cámara encendida. El señor Máximo no quiso hablarnos al principio, y de inmediato detuvimos la grabación. Nos dijo que estaba cansado de la gente que venía de afuera. «Acá nunca se va a solucionar nada», sentenció: «Pueblo que se obliga a brotar en tierra ajena es pueblo condenado». Cuando ya nos estábamos retirando, preguntó para qué lo queríamos grabar. Esteban respondió que estábamos haciendo una película. «Un documental», añadió. Yo lo miré sorprendida. Mi encargo original era escribir un artículo para el blog de la ong sobre el proyecto que estaban llevando a cabo en el pueblo. Esteban tenía que hacer un video institucional de tres minutos. A ambos nos habían pedido dar un breve contexto sobre la historia originaria del pueblo, sobre la manera como habían migrado, primero de Brasil a Colombia y luego esclavizados por los caucheros y traídos a la fuerza hasta el Perú entre 1920 y 1930. Sabíamos que los bora-miraña habían estado asentados originalmente entre los ríos Caquetá, Cahuinarí y Pupuña, y que el término miraña significaba «gente que corre».

—¿Una película? ¿De esas que pasan en el cine? —preguntó don Máximo, con repentino entusiasmo.

Yo dejé que Esteban respondiera.

—Sí —dijo, sin dudarlo.

—Nunca he ido al cine, pero el patrón de acá, el que nos trajo y que se fue hace más de cincuenta años, siempre decía que su sueño era salir en el cine.

Y, como queriendo vengarse del patrón medio siglo después en una improbable especie de justicia divina, nos pidió encender la cámara. Comenzó a hablar, y hasta sonreía. Dijo que ya no recordaba cuántos días caminaron para llegar al Perú por una trocha que cruzaba el río Algodón. Era un camino antiguo que ya no existe, nos contó, que conectaba el Ampiyacu con la zona del Putumayo, de donde vinieron. Fue un viaje muy duro por el bosque, varios murieron en el trayecto.

Lo que más añoraba, nos dijo, era sumergir su cabeza en el río. Eso le hacía recordar a su mamá. De joven, cada vez que se le venía a la mente el rostro de su madre, corría al río a mojarse la cabeza. Así se podía seguir trabajando, le había enseñado ella: con el cuerpo caliente y la cabeza fría. Nos contó que sus padres no le habían sido útiles al patrón, por viejos; y entonces los dejaron en La Chorrera. «Solo vinimos acá los de diecisiete, dieciocho, máximo veinte años. Nos trajeron para encargarnos de las chacras. El mayor de los que vinimos tenía veintiséis. Había que durarle al patrón. Fuertes, teníamos que durarle: para trabajar la tierra o para sacar resinas y maderas. A mi hermano lo dejaron allá porque era muy bajito».

—Ahora tenemos que hacer una película —me dijo Esteban cuando salimos de entrevistar a don Máximo.

Antes de irnos del pueblo, le preguntamos a Aylín por qué su abuelo ya no se acercaba al río. «Porque nadie lo lleva», nos respondió. Consultamos con la madre de Aylín si podíamos llevarlo. Nos dio permiso. No fue sencillo, tuvimos que atravesar el pueblo y luego bajar unas cincuenta gradas. Al paso de don Máximo, eso nos tomó más de tres cuartos de hora. En el camino entonó un par de canciones dulces y melancólicas. Eran cantos en lengua bora, y Aylín nos explicó que les decían «los cantos del hacha». Le pregunté de qué trataban las letras. «Son sobre la gente que ya nunca más podremos volver a ver», respondió.

Sostuve a don Máximo del brazo cuando se agachó para mojarse la cabeza en la orilla. Al subir el tórax, Esteban grabó un primer plano de su sonrisa de encías rosadas, ya libre de dientes, recibiendo rayos de sol.

Fue la imagen final de Gente que corre, nuestra primera película.