Aunque Sam Rakowski prometió nunca regresar a Polonia tras sobrevivir al Holocausto, se embarca junto a su prima Judy en un viaje de vuelta a sus raíces. Ambos formarán la dupla de detectives más improbable para revelar al mundo una fatal conspiración entre Polonia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Los primeros encuentros con los viejos conocidos de Sam son incómodos. Nadie se atreve a hablar de lo sucedido una noche de 1944, cuando varios Rakowski fueron torturados en una granja de Polonia. Pronto, dos situaciones se vuelven claras: quienes los asesinaron no fueron los alemanes; y alguien sobrevivió a esa masacre, pero su paradero es desconocido.

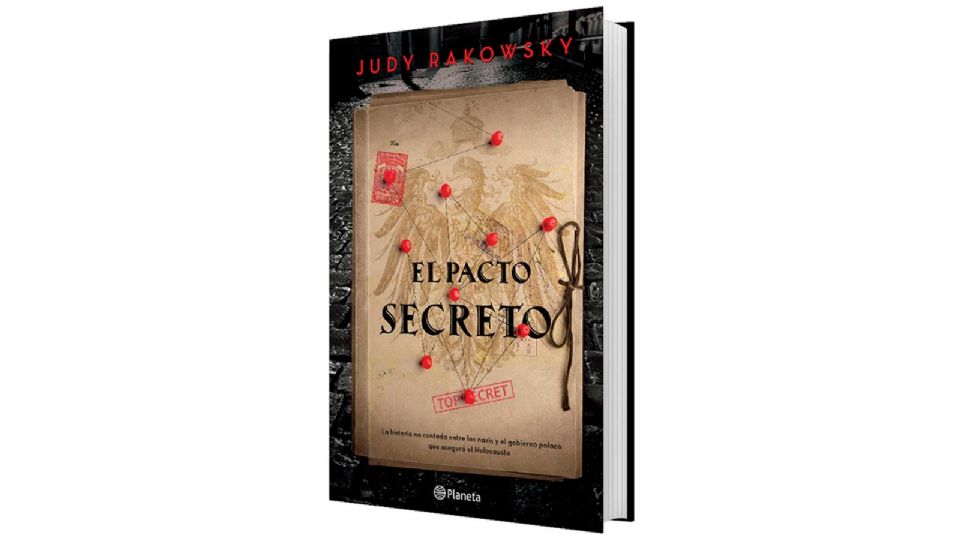

La investigación de El pacto secreto deja en evidencia aquello que Polonia ha intentado desacreditar una y otra vez: la resistencia polaca colaboró con el régimen nazi para prolongar los horrores del Holocausto, asesinando a judíos de su propia comunidad.

Te podría interesar

Fragmento del libro de Judy Rakowsky “El pacto secreto” publicado por Planeta. © 2023 Traducción: Alejandro Romero. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

El pacto secreto | Judy Rakowsky

1 | PERDIDO Y ENCONTRADO

Lima, Ohio, 1966

Poppy estaba sentada en la cabecera de una mesa larga en el Lost Creek Country Club, sonriendo ante su familia, que estaba ataviada con vestidos relucientes y trajes elegantes para la celebración de su octogésimo cumpleaños. Ben Rakowsky, mi amado abuelo, se había casado con Jennie Stokfish en Varsovia incluso antes de que alguien hubiera escuchado de una guerra mundial. De su familia de ocho hijos, provenientes de un pueblo cerca de Cracovia, solo tres habían sobrevivido y llegado a este país. Esa noche los ojos azul pálido de Poppy brillaban entre sus pómulos anchos y su frente poblada, esos rasgos familiares indelebles que se repetían en los rostros cuadrados de sus hermanos y su progenie sentada alrededor de la mesa, incluido su único hijo, mi padre, Rudy.

El camino de Poppy para llegar a esa celebración de cumpleaños había comenzado en otro continente, cuando su país ni siquiera existía. Ben se fue de casa a sus veintitantos años, alentado por su madre para evitar el servicio militar obligatorio. En ese entonces Polonia había sido dividida por Rusia, Austria y Alemania. Los padres judíos preferían que sus hijos emigraran en lugar de entregar su vida al ejército ruso. De acuerdo con versiones familiares, se supone que estuvo involucrado en un complot contra el zar Nicolás II, un incentivo adicional para abandonar el país en tiempos de pogromos contra los judíos y las turbulencias anteriores a la guerra. Ben logró escapar de las garras del zar al salir del país con un grupo de judíos polacos patrocinados para la inmigración a Estados Unidos. Al aterrizar en Galveston, Texas, el 11 de septiembre de 1913, el manifiesto del barco Breslau registró su llegada. A los 27 años dejó a su esposa, Jennie, y a su pequeña hija, Helen, en Varsovia. En los pantanos de Texas, la malaria abatió al grupo de inmigrantes de Ben, y su patrocinador los puso en un tren hacia la Clínica Mayo. Ben, siempre nos decían, fue el único lo suficientemente sano como para bajar del tren por su propio pie. Después de recibir tratamiento, Benjamin Rakowsky, cuyo apellido terminaría en «y» gracias a la pluma de un funcionario de inmigración, se dirigió al este desde Minnesota y se detuvo en un pequeño pueblo en el noroeste de Ohio que alguna vez gozó de un gran auge petrolero, antes de que Texas encontrara una veta mucho más grande. Ben ganaba dinero midiendo a estudiantes universitarios que querían hacerse trajes a la medida, y vivía en Lima, Ohio. Ahí es donde se instalaría. ¿Por qué Lima, Ohio? Porque quedó sumamente impresionado con la cálida recepción: un presidente de cierto banco le abrió la puerta a él, un pobre inmigrante polaco.

Seis años y una guerra mundial después, Jennie y Helen se reunieron con él en Lima. Dejaron aquel lugar que una vez más había reclamado su identidad como Polonia. Ningún otro familiar se les unió.

Después de que Alemania y la Unión Soviética invadieran Polonia en 1939, Poppy envió cartas que no obtuvieron respuesta de su familia en Europa. Finalmente, en 1946, llegó un telegrama; era de su «sobrino desconocido», Samuel Rakowski, hijo de su hermano menor, Józef. Sam había colaborado con la Cruz Roja para localizar a Poppy usando una pista que recordaba de algunas cartas viejas dirigidas a su abuela: la dirección del remitente incluía la palabra «buckeye», parte del nombre de la empresa que Ben había fundado en Ohio, conocida como Buckeye State.

—De nuestra familia, sobrevivieron nuestra hermana Lily, su hijo de 19 años, tu hermano Józef, que es mi padre, y mi madre, que también se encuentra bien. Lamento comunicarte que el resto de la familia fue aniquilada por y’mak shmo, su nombre, Hitler, debería ser borrado.

Ben patrocinó a los sobrevivientes, para que pudieran obtener visas e ir a América. Fue hasta entonces cuando se enteró de que los libertadores estadounidenses de Mauthausen habían encontrado a su otrora musculoso hermano tendido sobre una pila de cadáveres, apenas con vida y con un peso de poco menos de 40 kg. Yisrael, hijo de Joe y hermano de Sam, falleció en el mismo campo dos meses después de la liberación. La esposa de Joe, Sophie, había sobrevivido a tres campos de concentración, así como a una marcha de la muerte de Gross-Rosen con su hermana Minna.

Joe y Sophie llegaron a Lima, a quedarse con Poppy y la abuela; sin embargo, para ella no era nada fácil acoger a estos inmigrantes, a pesar de todo lo que habían vivido. La abuela, una mujer quisquillosa y de piel delgada, se sintió incómoda por la recepción de Joe en su ciudad natal adoptiva, donde tras décadas de esfuerzos por encajar, por fin había logrado sentirse aceptado. Pero la gente confundía constantemente a su cuñado con su marido, de modo que ella volvió a sentir la punzada de ser una extranjera y judía en un pequeño pueblo cristiano blanco. La abuela no se esforzaba por ocultar sus sentimientos; les dio indicaciones a los recién llegados sobre buenos modales en la mesa y les negaba una segunda rebanada de pan tostado.

Una vez llegada la celebración del cumpleaños, esas tensiones habían desaparecido desde hacía mucho tiempo. Joe y Sophie se mudaron de Lima poco después de emigrar. Joe echó a andar un exitoso negocio de construcción de viviendas en Canton, Ohio. Las dos parejas se volvieron cercanas. De hecho, en la fiesta, Ben todavía tenía el bronceado de sus vacaciones anuales en Miami.

Para mí, que tenía 7 años, ninguno de estos antecedentes significaría nada durante décadas. La fiesta llegaba a mi memoria mediante recuerdos vagos: el vestido que me picaba y los zapatos negros de charol que me lastimaban.

Aquella noche me tomó tiempo reconocer a la abuela, con su pelo de color durazno encendido peinado en una nube elegante. Llevaba una estola de visón sobre un vestido color champán, y conversaba con los familiares visitantes en yiddish, su espacio íntimo. Sonaban como ella incluso cuando hablaban inglés: la th sonaba como t (en palabras como «thing») y la w como v (en palabras como «what»). Y cada frase subía una octava al final, sonando siempre como una pregunta. No obstante, mis ojos estaban puestos en Poppy, cuya sonrisa brillaba como la luz del sol. Traté de llamar su atención, de atraer la mirada de esos resplandecientes ojos azul oscuro que me había heredado únicamente a mí, y no a alguno de sus tres hijos o sus seis nietos. Él sonrió en mi dirección, lo que yo interpreté como una invitación para levantarme de mi asiento y escabullirme debajo de la bandeja de una mesera que les estaba gritando a los parientes del viejo país como si sus acentos los volvieran sordos.

Una vez al lado de Poppy, aguardé. Esperaba que me tuviera en su amplio regazo como solía hacer en nuestras visitas semanales, cuando cualquier cosa que hiciera o dijera lo hacía reír con tal regocijo que le temblaba el estómago. Sin embargo, esa noche me dejó de pie bajo su brazo protector, cautivado por su hermano, Joe.

Parecían atrapados en recuerdos que habían tenido lugar hace mucho tiempo.

Hasta que estuve en quinto grado, no pensé mucho en el origen de Poppy y la abuela. La maestra nos comentó que la gente en América provenía prácticamente de todo el mundo, de modo que conformábamos un maravilloso crisol en el que todos se desprendieron de sus identidades anteriores para perseguir el sueño americano como único objetivo. Nos pidió que habláramos sobre el país de origen de nuestras familias; casi todos en la clase se encogieron de hombros. Algunos de los niños estadounidenses blancos de varias generaciones tenían cierta idea. Un niño llamado Smith podría ser inglés, sugirió la maestra. Él no sabía.

Entonces yo dije: «Soy de ascendencia judía-polaca». A la maestra le pareció interesante, así que compartí con la clase lo poco que sabía sobre mis abuelos inmigrantes. Cuando repetí mi relato en el viaje compartido de la escuela a la casa, la mamá que iba manejando volteó a verme y me acusó de mentir: «Todo el mundo sabe que todos los polacos son católicos». Yo estaba estupefacta. ¿Por qué mentiría sobre eso?

Tenía una vaga idea de por qué teníamos pocos parientes por parte de mi papá. Sabíamos que Hitler mató a muchos judíos, incluidos nuestros familiares. El final tuvo un desenlace en América. Poppy fue inteligente al dejar Europa antes de la guerra y encontró la libertad en Estados Unidos. Nadie hacía mención sobre la vida que nuestra familia había dejado atrás, ni sobre a quién perdimos y cómo.

Dos décadas más tarde, en Canton, Ohio, deslicé una lata de macarrones sobre la mesa entre las delicias caseras de Pesaj, frunciendo el ceño ante mi ofrenda comprada en la tienda. Me invitaron a la casa de ese sobrino desconocido, que nació como Shmul Rakowski en Polonia; una vez terminada la guerra él y su esposa cambiaron sus apellidos a Ron, que significa «alegría» en hebreo. Se despojó de los oscuros recuerdos acerca de la destrucción en Europa y rehizo su vida en un nuevo país.

Saludé a la anfitriona, Bilha, la esposa de Sam, que estaba preparando una sopa de bolas de matzá como toda una profesional. Bilha, una vivaracha israelí con ojos de zafiro, preguntó:

—¿Tu madre te enseñó a hacer bolas de matzá?

—Solo de paquete —murmuré. Recordé los estresantes séders que organizaba mi mamá pocos años después al deterioro que le impidió a la abuela Rakowsky realizar ciertas actividades. El escrutinio de la abuela persistió mucho después de que su salud se viera disminuida. Mi mamá se esforzó por seguir sus recetas y su ejemplo, pero cuando la abuela entró, la tensión se apoderó de nuestra casa. Se dirigió directamente a la cocina y a nuestra variedad verde aguacate. El vapor de la sopa empañó sus gruesos lentes cuando se inclinó sobre la olla y sacó con sus manos artríticas una bola de matzá. Frunció los labios y le dio un mordisco. Contuvimos la respiración. Luego emitió su juicio con un chasquido de la lengua. Mi madre se dio la vuelta y sus esperanzas se hundieron como la tercera tanda de bolas de matzá que había preparado ese día. Todo había sido en vano. Podría haber hecho un trillón de bolas de matzá perfectas, pero para la abuela, la sincera conversión y los esfuerzos de mi mamá por criarnos en su fe adoptiva nunca serían suficientes. Ella nunca pudo compensar el hecho de no haber nacido judía.

Por el contrario, en la casa de Sam y Bilha, las vacaciones estaban maravillosamente desprovistas de tales actitudes. Ellos eran primos segundos que no conocía bien. De cualquier forma, estaba nerviosa, y no paraba de preguntarme si se darían cuenta de que había bajado de peso desde mi reciente divorcio. Nadie lo mencionó, ni tampoco el hecho de que estuviera divorciada a los 23. Tal vez me estaban juzgando como lo habría hecho mi abuela si todavía estuviera viva, pensando: «Estás mejor así, porque en todo caso, él no era judío». Resultó que su enfoque no estaba en mí.

Bilha, una educadora judía muy inteligente y culta, fue el centro de atención durante el largo Séder, contó historias y entonó canciones mientras nos servía un banquete casero. Sam se sentó en la cabecera de la mesa; me recordaba a mi difunto abuelo, con el mismo acento y los mismos intentos de avanzar rápido y tal vez saltarnos algunos pasos del servicio. Escuché cortésmente. Era consciente de lo que no sabía, ya que había sido la cuarta hija, que cambió la escuela hebrea por la práctica de natación. Al momento de la última canción de la noche estaba viendo mi reloj, pensando en mi largo viaje a casa y en la noticia en la que me encontraba trabajando.

Entonces, Sam salió disparado de su silla como si alguien hubiera accionado un interruptor.

—Quiero enseñarles algo —dijo, y sacó un proyector de diapositivas—. Voy a mostrarles de dónde provienen.

Hizo a un lado la colección de arte israelí de Bilha y convirtió una de las paredes de la sala de estar en una pantalla. Luego sacó un rollo de diapositivas que podrían entretenernos allí hasta el amanecer. El proyector zumbaba y mostraba imágenes en la oscura sala de estar de familiares que nunca había visto en mi vida, en un lugar del que nunca había oído hablar.

—Él es Kazimierza Wielka —dijo. Lo pronunció en sílabas susurrantes que lo hicieron sonar tan grandioso como París y tan realista como Cleveland.

Esa presentación admirable no coincidía del todo con las imágenes de edificios de estuco abandonados que llenaban la pantalla. Sam repasó las imágenes y describió su primer viaje de regreso a Polonia desde la guerra. Había ido con su hijo David, quien veía la presentación de diapositivas junto con su esposa, su hermana, su cuñado y mi hermano Mike. Cada una de las diapositivas mostraba paisajes urbanos monocromáticos y grises que resultaban familiares por las noticias acerca de cómo era la vida detrás de la Cortina de Hierro. Sin embargo, Sam veía algo más.

Aún sonreía con los recuerdos de su primer regreso a casa desde la guerra, a esa ciudad al noreste de Cracovia, donde habían prosperado generaciones de nuestra familia. No podía creer la calidez de su recepción. Él y David habían cancelado un recorrido que tenían planeado por la decisión de último minuto de Sam de visitar su ciudad natal. Dijo que se sintió nervioso cuando el taxi pasó por su antiguo barrio.

Entonces, una antigua vecina gritó de alegría al verlo. Ella le dijo al taxista: «Lleva al príncipe de la ciudad en su taxi».

Hasta esa noche, mis recuerdos de Sam eran el de un alhelí en grandes reuniones familiares. Se sentaba con los familiares del viejo país que hablaban yiddish y fumaban puros. Parecía una versión más delgada y sin brillo de mi padre, que estaba al otro lado de la habitación con una sudadera de color durazno eléctrico, hablando sin pausa con su voz gangosa y su acento de Ohio, y con un Lucky Strike en los labios.

A pesar de que eran primos que nacieron con un año de diferencia y en mundos muy diferentes, mi papá y Sam, con sus serios ojos marrones y cejas pobladas, parecían hermanos. Para ser primos que se conocieron después de convertirse en padres, sus gestos eran casi idénticos: la ceja arqueada con escepticismo y ese guiño rápido después de contar un chiste. Pero hasta esa noche, los veía como opuestos.

Sam se llenaba de vitalidad mientras hablaba sobre su ciudad natal. Se levantaba constantemente y caminaba hacia la pantalla para admirar las imágenes, en particular, una donde aparecía de pie con un saco azul y lentes grises, sonriendo junto a un letrero con el nombre de su ciudad. Rebosaba de orgullo. ¿Se postulaba para algún cargo o vendía tiempos compartidos? Mi educación en Lima, Ohio, conocida por producir los autobuses escolares, los coches fúnebres y los tanques del ejército del país, no me había convertido en una adepta. Y nadie en este sitio nos obligó a portar estrellas amarillas ni nos apuntó con un arma con la intención de matarnos.

Sam nos enseñó una fotografía de 1929 que mostraba a mi imponente bisabuelo Moshe David Rakowski y su esposa de aspecto severo, Pearl Chilewicz Rakowski, posando frente al aserradero familiar, el negocio que Moshe David estableció cuando se mudó a la ciudad natal de Pearl, Kazimierza Wielka. Sam, de 2 años, estaba sentado con las piernas cruzadas en un traje de marinero a los pies de su abuelo.

Al observar la imagen de su abuela en la pantalla, Sam bajó la voz. Nos llevó de regreso a la noche en que su familia se ocultó. Su abuela de 93 años era una mujer formidable y bastante sana, pero no podía seguir el ritmo de un grupo que corría en la oscuridad hacia un escondite distante. La decisión fue desgarradora. Tuvieron que dejarla a la deriva, aunque eran conscientes de lo que eso significaba.

El lunes por la mañana, según describieron los pobladores más tarde, los nazis invadieron la ciudad, tomaron las calles mientras exigían a través de los altavoces que todos los judíos se presentaran de inmediato en la plaza del mercado. Grupos de alemanes fuertemente armados registraron las casas en busca de judíos que no obedecieran.

La voz de Sam se entrecortó. Luego se aclaró la garganta.

Pearl ignoró las órdenes. Un grupo de soldados alemanes que habían estado bebiendo vodka en un zaguán cercano irrumpió en su casa y la encontraron sola. Las dos familias, ocho Rakowski y Banach, que vivían allí habían desaparecido. Entre varios nazis sacaron a Pearl y, frente a los vecinos, amartillaron sus armas y abrieron fuego. La gente del pueblo recordó que se necesitaron muchas balas para matarla, y que cayó agitando el puño.

Me estremecí. Las luces se encendieron y me quedé helada, sentada como una mala invitada que ni siquiera ofrece su ayuda para recoger los platos. Advertí mis garabatos en las servilletas, palabras que no podía pronunciar y que apenas podía deletrear. Mientras Sam hablaba, traté de registrar los nombres, las fechas y los lugares como si fueran estrellas fugaces que desaparecerían si no las capturaba. El trágico final de la vida de mi bisabuela me llenó de orgullo y horror. La electricidad que rodeaba a Sam era asombrosa, como si un sonámbulo se hubiera despertado.

Posterior a dos trabajos periodísticos, luego de cubrir todo tipo de fechorías, desde el crimen organizado hasta el abuso sexual de sacerdotes, así como un juez corrupto que intercambió una indulgencia con un traficante de drogas a cambio de un Mercedes-Benz, saqué esas servilletas. Fijé mi mirada en Sam y la notable historia no contada de mi propia familia.

A mediados de la década de 1980, el mundo había comenzado a prestar más atención a los sobrevivientes del Holocausto. Elie Wiesel dijo algo en una charla a la que asistí que no pude ignorar: «Escuchen a los sobrevivientes». Presioné a Sam hasta que accedió a describir esas experiencias del Holocausto que guardaba desde hace tanto tiempo, para una historia de la revista dominical. En sus primeras entrevistas, nos sentamos en la mesa de su comedor cubierta con un mantel blanco, para las sesiones maratónicas. Lo convencí de que volviera a recorrer ese doloroso sendero. Desempacó los recuerdos que había guardado cuidadosamente en cajas. Cada detalle de las historias de Sam me resultaba cautivador, y su atención a la exactitud, tranquilizadora. No adornaba nada.

Por un momento olvidé mi rol de reportera policiaca. Le hice preguntas con una voz infantil que me sorprendió al transcribir las cintas de mis entrevistas. Él respondió de la misma manera, comenzando todas las respuestas con un: «Verás, cariño...». Conforme avanzaba en su historia traté de impulsarlo con el objetivo de que llenara más espacios en blanco, de modo que pudiera desarrollar mi comprensión de las escenas. Él se resistió. Comenzaba cada respuesta con «No, no». Con el tiempo, aprendí que estas negativas eran desechables, una pausa, una oportunidad para pensar. Yo siempre buscaba descifrar cómo se veían, olían o se sentían las cosas. En cambio, Sam, ya sea por su naturaleza o por experiencia, recordaba la acción, no el color.

En esas entrevistas me llevó junto con la familia a su escondite en un granero durante dos meses, en el otoño de 1942. Los alemanes estaban sacando a los judíos de sus escondrijos y ejecutándolos a todos. El padre de Sam decidió que estarían más seguros en el gueto de Cracovia, a 50 km de distancia. Un noble, amigo del padre de Sam desde que sirvieron juntos en el ejército polaco, organizó su transporte al gueto. Los ocho Rakowski y Banach se vistieron como granjeros y viajaron en una carreta jalada por caballos hasta Cracovia, donde saltaron justo antes de llegar al área confinada. Pero antes de que pudieran recoger sus pertenencias, el conductor se alejó a toda velocidad. «Entonces», dijo Sam, «llegamos desnudos al gueto».

Durante casi cinco meses vivió en la parte del gueto de Cracovia designada para judíos lo suficientemente sanos como para traspasar los confines rodeados por alambre de púas y trabajar como esclavos en las fábricas de la zona. Sam trabajaba en el turno nocturno en la metalurgia de Wachs. Una mujer polaca que fungía como su supervisora le daba comida y leche a escondidas, y lo ayudaba a cumplir con su cuota de trabajo.

En marzo de 1943, los alemanes irrumpieron en el gueto y mataron a 2?000 judíos. Sam se vio obligado a enterrar los restos de las personas que reconocía.

Se unió a los sobrevivientes en el campo de concentración cercano de Plaszów, construido sobre cementerios judíos. El sádico comandante de Plaszów, Amon Göth, era conocido por disparar de forma impulsiva a los judíos desde la ventana de su oficina si consideraba que se estaban moviendo demasiado lento. Mató a un cocinero judío porque la sopa estaba demasiado caliente.1 Sam recordó haber arrastrado piedras de un lado a otro por el terreno con la única intención de inducir el agotamiento y acelerar la muerte. El miedo perseguía a todos los miembros del equipo, porque eran conscientes de que en cualquier momento Göth podría dispararles solo «por diversión».

Plaszów era un sitio aterrador, en el cual se encontraba la mayor parte de su familia. Un día llevaron a Sam a una fila que conducía a un vagón de ganado repleto de otros prisioneros judíos. Ninguno de ellos eran sus padres, hermano, tías, tíos o primos. El tren se detuvo en un bosque al noreste de Varsovia, junto a un campamento llamado Pionki. No tenía idea de lo que le esperaba. «Cuando abrieron las regaderas, no sabía si saldría agua o gas».

Más tarde se enteró de que su madre estaba en un subcampo cercano para mujeres, trabajando en la misma fábrica de municiones. Se las había ingeniado para esconder en su zapato una foto de Sam y su hermano pequeño, Yisrael. A pesar de los riesgos que esto implicaba, ella y Sam intercambiaban mensajes en proyectiles de misiles.

Posteriormente, el Ejército Rojo avanzó desde el este, lo que ponía en peligro la fábrica de municiones, de modo que los alemanes optaron por desmantelar la fábrica y trasladarla a Alemania. El propietario persuadió al Reich para que permitiera que los judíos lo acompañaran, y así poder reabrir la fábrica en las afueras de Berlín. Sam se vio atrapado una vez más en un vagón de ganado en otro viaje precario por Polonia, ya que fue elegido como uno de esos preciados trabajadores. Sin embargo, los bombardeos de los aliados detuvieron el tren cerca de Czestochowa. Los oficiales alemanes sacaron a Sam y a otros prisioneros del tren y les entregaron palas. Tuvieron que cavar zanjas antitanques. Los alemanes esperaban frenar el avance de los rusos a través del centro-sur de Polonia.

Sam se sintió aliviado de volver al tren, especialmente cuando Auschwitz quedó atrás. Al final, el viaje terminó en Uraniemburgo, en las afueras de Berlín, en el campo de concentración de Sachsenhausen. No obstante, este campo negó la entrada a los prisioneros judíos.

Durante semanas el grupo de prisioneros judíos de Sam estuvo en confinamiento fuera del campo. Para entonces, Sachsenhausen albergaba principalmente a presos políticos y prisioneros de guerra de toda Europa. Las autoridades del campo supusieron que los judíos padecían tifus. Un reducido sector de prisioneros judíos en Sachsenhausen en ese momento de la guerra estaba trabajando en una operación secreta que producía libras esterlinas falsas para un plan alemán que pretendía desestabilizar el sistema monetario del Reino Unido.2 La fábrica para la que Sam y sus compañeros estaban destinados nunca fue reensamblada, y Sam estuvo recluido en dos subcampos diferentes hasta la primavera de 1945.

Un día los guardias reunieron a todos los prisioneros, que para entonces sumaban más de 11?000.3 Ya que temía un mayor peligro en la fila de los judíos, Sam se arrancó la estrella amarilla de su uniforme y se unió a los polacos cristianos. Algunos polacos lo empujaron fuera de la línea, llamándolo judío sucio. Con una pequeña hogaza de pan asignada a cada prisionero, salió de Sachsenhausen en una marcha de la muerte. Durante más de dos semanas no recibieron más comida ni agua. Los guardias disparaban a cualquiera que se pasara de la raya. Por la noche se detenían en campos o bosques. Los prisioneros hambrientos comían cortezas de árboles y bebían de charcos. Sam y un amigo se turnaron para dormir y cuidar así los preciados zapatos del otro. Una mañana se despertaron y los guardias se habían ido.

En caminos repletos de refugiados, Sam conoció a unos soldados estadounidenses que le dieron un sorbo de coñac, «mi primera probada de la libertad». Él y su amigo irrumpieron en una casa cerca de Schwerin, Alemania, y encontraron a una mujer asustada y acurrucada con sus hijos. Sam dijo: «Cuando vi su miedo, cualquier deseo de venganza se evaporó». Se bañaban, pero no lograban limpiarse. Durante algunas semanas ayudaron a los soldados estadounidenses a detectar a los guardias alemanes del campo que pretendían mezclarse con la población civil. Un mes después de la liberación, en junio de 1945, Sam abordó un tren gratuito para regresar a Polonia en busca de familiares sobrevivientes.

Sam le contó su historia a un primo mucho más joven que él, de modo que su juventud estaba dedicada a las competencias de natación y las porristas. Engullí cada detalle que compartió. Pasaba de sus experiencias durante la guerra a lo maravillosa que había sido su vida en su niñez y juventud. Pero yo seguía interesada específicamente en la parte que comenzó en septiembre de 1939, cuando vio por la ventana del sótano de un vecino los tanques Panzer que entraban a toda velocidad en la ciudad.

¿Por qué, le pregunté a Sam, no había hablado en detalle de esto antes? Su respuesta fue sorprendente: «No pensé que a alguien le importaría».

Su supervivencia fue tan milagrosa como fascinante. Mi pregunta fundamental era cómo. ¿Cómo podía mantener el ánimo y la determinación en medio del miedo constante y de tanto sufrimiento?

Al principio su respuesta a mi pregunta de cómo sobrevivió al Holocausto fue: «Soy un Rakowski. Somos fuertes».

Inhalé esa respuesta como un niño que adora a un superhéroe. Me quedé con ella y me convencí de que yo también podría haber sobrevivido inviernos helados con ropa de papel. Me las habría arreglado con una sopa aguada y una papa de vez en cuando. Podría haber soportado que los nazis me obligaran a punta de pistola a subir a hacinados vagones de ganado para realizar interminables viajes en la miseria, sin saber el destino. Hubiera conservado la cordura al llegar, y también luego de ser obligada a desnudarme y rasurarme. Podría haber soportado los zapatos que no fueran de mi talla y dormir con muchas personas en una litera. Lo hubiera hecho, me dije, aferrándome a nuestro adn en común. Por alguna fórmula transitiva, esperaba que la extraordinaria capacidad de recuperación de Sam también estuviera entretejida en mis genes.

De tal forma, me preguntaba cómo se mantuvo cuerdo durante tanto tiempo. Dijo que lo logró al evitar que los infaustos difundieran chismes sombríos de que, al día siguiente, todos serían asesinados. Se alejó de ellos. «Si voy a morir mañana», razonó Sam, «¿por qué empezar desde hoy?».

Insistí para que hablara de su filosofía o me dijera alguna oración, algún mantra que tuviera en mente en esos momentos.

—¿Me preguntas en qué estaba pensando, jovencita? —dijo finalmente, perdiendo la paciencia—. Estaba pensando en un trozo de pan. Tal vez una papa.

Compartió extraordinarias historias de intuición y suerte. Como la vez que pasó meses cavando un túnel de escape en un campo de concentración, solo para decidir en el último minuto no usarlo. Los que corrieron el riesgo lograron salir del campo, pero en el vasto bosque exterior la mayoría pereció de hambre y frío. Tal decisión reforzó la creencia de Sam de confiar en su instinto. Al final de la guerra siguió otro impulso; se escondió en los barracones en lugar de unirse al equipo de trabajo que salía de Pionki. Esa simulación selectiva le salvó la vida. Aquel día el resto de su cuadrilla fue obligado a subir a los trenes con destino a Auschwitz.

Estas historias me dejaron asombrada. No había pedestal lo suficientemente alto para este hombre, mi primo.

Sin embargo, no me conformaba con esta idea de que la suerte o la astucia eran suficientes para sobrevivir al Holocausto. Así que una noche, después de otra sesión de entrevistas maratónica en su mesa, volví a lanzarle mi eterna pregunta. ¿Cómo sobrevivió? De forma simple debido al cansancio, respondí a mi propia pregunta:

—Es porque eres un Rakowski, ¿verdad?

Pero esta vez se quitó los lentes. Sus ojos marrón oscuro se clavaron en mí, congelando mi sonrisa de gato de Cheshir

—¿Sabes? —me dijo—, muchos Rakowski fueron quemados en Treblinka.

Eso me regresó a mi realidad. También llegué a verlo como un punto de inflexión para él: pasó de simplemente darle gusto a un miembro más joven de la familia a interactuar conmigo como colaboradora. Aprendí que, por lo general, Sam no respondía enseguida o directamente a una pregunta, sino que lo hacía en el momento de su elección. Un día, durante una conversación telefónica, actuó como si nunca hubiéramos abordado el tema.

—Cuando estábamos de pie en los campamentos y nos contaban de forma interminable como si fuéramos un bien preciado, ¿sabes lo que nos decíamos unos a otros?

—¡Sam! —exclamé—. Cuéntame, por favor.

—Nos decíamos durkh leben. ¿Sabes lo que significa? —preguntó, con su acento tan marcado como siempre—. En yiddish, quiere decir «sobrevive».

Repetí las palabras para mí misma, tropezando con los grupos de consonantes que hacen que el yiddish y el polaco sean tan desafiantes. La expresión se me quedó grabada. La escribí en un pedazo de papel y lo pegué cerca de mi computadora. En momentos de frustración y agotamiento, repetía la frase que lo había ayudado a él a soportar pruebas inhumanas.