El deseo de venganza aún late con fuerza en el corazón de aquellos que —en alianza con los españoles— derrocaron a los aztecas y no se detendrán hasta acabar con todos.

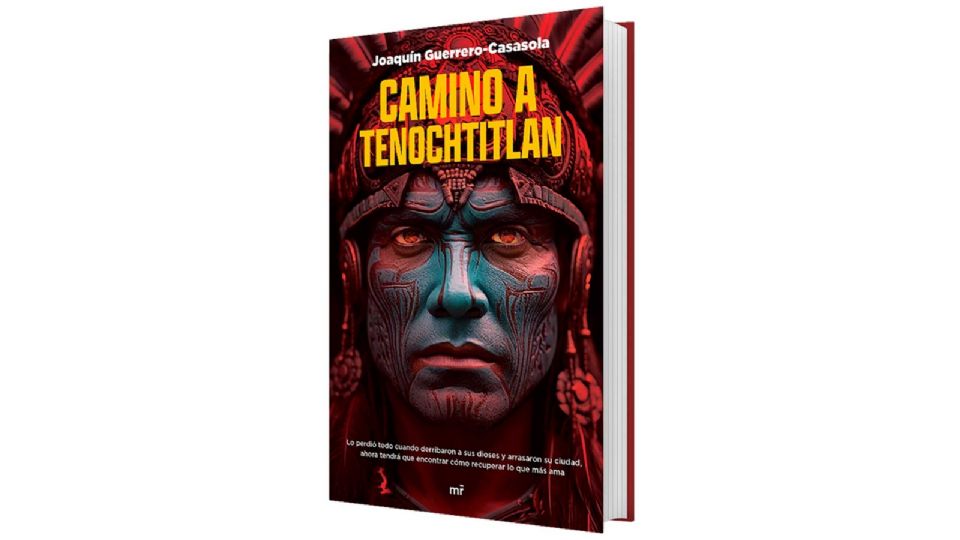

Lo perdió todo cuando derribaron a sus dioses y arrasaron su ciudad; ahora tendrá que encontrar cómo recuperar lo que más ama.

Opochtli es uno de los pocos guerreros águila que sobrevivieron al sofocamiento de la rebelión mexica. Tras la derrota, lo único que desea es reencontrarse con su amada Zayetzi, pero para regresar a casa tendrá que atravesar las distintas regiones que ahora controlan sus enemigos, quienes no dudarán un segundo en aniquilarlo. En este arriesgado viaje contará con la ayuda de su fiel amigo Yuma, juntos intentarán entender si toda aquella devastación es un castigo mandado por Huitzilopochtli o si es simplemente fruto del capricho de Tlaloc, que quiso regar con sangre la tierra.

Te podría interesar

Una deslumbrante novela sobre cómo, tras la destrucción de todas sus certezas, un hombre debe abrirse paso y encontrar su lugar en una realidad tan cambiante como hostil, mientras es testigo del nacimiento de una nueva era.

Fragmento del libro “Camino a Tenochtitlan” de Joaquín Guerrero-Casasola editado por Martínez Roca. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Joaquín Guerrero-Casasola (1962) De madre española y padre mexicano. Es un escritor y guionista con un doctorado en Literatura por la Universidad de Salamanca, un máster en Guion de Cine y Televisión por la Universidad Pontificia de Salamanca, una licenciatura en Comunicación por la UAM y estudios de novela en 2006 en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, bajo la tutela del escritor Gabriel García Márquez. Se desempeña

como profesor e investigador de la UNAM.

Y ahora estaba mirando a Yuma con su cara ya de viejo como yo; se apretaba hojas de maguey en la barriga, donde tenía puntos de sangre; ya antes había visto que las armas de los enemigos nuevos dejaban ese rastro, como el puñado de ojos de luz que nacen en el cielo oscuro, más allá de los cerros que custodian Tenochtitlan. Me senté bajo los ahuehuetes y eché una mirada a todo el lugar; parecía que aquéllos no vendrían pronto, así que dejé las armas y me puse a echar palabra con mi amigo de la niñez.

—¿Ya vas al Mictlán, Yuma?

—¿Es que me deseas la muerte? —Sonrió adolorido. —¿Por qué dices así? Siempre hemos sido amigos. Lo mismo en la escuela que cuando comenzamos a guerrear. Eso sí, viejo Yuma, en el telpochcalli hablabas mucho, pero fuiste poco valeroso en las primeras batallas con los tlaxcaltecas.

—Eso es porque soy un atlépetl —presumió— que, por si no lo recuerdas, significa el que llega a acuerdos con los enemigos para evitar la guerra y ganarla por las palabras. —Mientras me daba esa explicación, le hice muecas burlonas—. En cambio tú, Opochtli, guerreaste, pero no viviste con distinciones como otros guerreros renombrados. Hablo de Ameyal, que era muy saludado en las calles. De Zolín, codiciado por las mujeres. Tienes que reconocer que nadie se acordó de ti, a no ser Tonatiuh, que solía llamarte para que le resolvieras algunos asuntos que requerían astucia. Tal vez no fuiste un gran Guerrero Águila, pero muy astuto, sí.

Lo aborrecí como a la yaya de Zayetzi, mi mujer, que cuando no tenía ofensas para mí, su silencio lo acompañaba de caras mustias. Pero a Yuma sí lo estimaba porque siempre fue sincero y, siempre, aunque nunca se lo dije, le admiré que podía aprender rápido lenguas ajenas y las cosas de los dioses.

—Amigo —dije ya sin puyas—, ¿quieres que te lleve con el curador? Todavía queda alguno escondido, tendríamos que buscarlo.

Alzó una mano y señaló con un dedo tembloroso el sitio donde los dioses duermen al atardecer.

—Ayúdame a llegar a las cuevas. Los que vinieron del otro lado del mar (él los llamaba así, yo enemigos nuevos) les tienen miedo porque también las hay en su imperio. De sus cuevas salen bestias grandes que les dan una revolcada, luego se los tragan y escupen sus huesos.

Lo escuché con interés y le hice la pregunta que me había hecho yo desde que comenzó la guerra:

—¿De dónde vienen los enemigos nuevos? ¿Lo sabes ya? —Llévame a las cuevas, Opochtli. Y no preguntes idioteces. Ya deberías saber de dónde vienen.

Desde tiempos del telpochcalli, donde aprendíamos el conocimiento, Yuma te miraba con ojos de párpados caídos; los más tontos se le acercaban a que les explicara y él lo hacía como si fuera un temachtiani sabedor. Yo me burlaba de él llamándolo temachtiani yollopoliuhqui, es decir, maestro loco. Él quería enseñar en el telpochcalli, pero su padre lo quería guerrero, y combatió a su pesar, por eso cuando lo encontré no me extrañó verlo herido.

Levanté las armas de ambos, lo ayudé a pararse y fuimos a las cuevas; había que tener memoria al adentrarse en sus abismos para poder salir después. Todos conocíamos a alguien a quien, al momento de buscarlo, se le podía oír su voz extraviada y llorona e, incluso así, nunca ser encontrado. Es fácil confundir un camino con otro y aparecer en las entrañas de las madres que paren hijos muertos.

Antes de cruzar el boquete me fijé en la montaña de la Mujer Acostada, pronto se cubriría con su manto de frío. Yo amaba a esa mujer de nombre Iztaccíhuatl —que no siempre fue montaña— tanto como amaba a Zayetzi, mi muchacha; a Iztaccíhuatl porque el último de mis días quería acurrucarme en su vientre y que me cuidara con ternura de yaya, deseo de mujer y paciencia de hija. A Zayetzi la amaba porque ella ya me amaba de todas esas formas, pero sólo me amaría así mientras durara la vida, la cual, como sabemos los mexicas, es corta. Cuando mi tonalli movedora de todo lo vivo dejara mis carnes y yo pudiera ver con ojos diferentes el mundo, vería a Iztaccíhuatl ponerse de pie y decirme: «Mi señor, tómame y hazme un hijo movedor de vientos, pues sé que eso significó tu nombre en vida; Opochtli, el señor de los vientos». Esto le daría celos a Popocatépetl, otro que alguna vez fue de carne y ahora también era montaña, pero montaña escupidora de fuego. Tendríamos que guerrear por Iztaccíhuatl. Estas cosas me nacía decirlas en el mercado de Tlatelolco. Anda, Opochtli, bebe más octli y cuéntanos otro de tus embustes, decían los viejos mientras se reían de mí.

2

Yuma se recostó sobre una piel de ocelote; ahí tenía jarros, tortillas, frijoles, chile y octli para reconfortarse.

—¿Desde hace cuánto tiempo te escondes aquí?

—No lo sé bien, Opochtli. Sirve octli, vamos a beber y a hablar.

Le quité la tapa a la olla y llené los tarros. El octli ya estaba espeso, pero todavía de buen sabor. Yuma bebió y volvió a recostarse con dificultad.

—¿Qué has hecho en la guerra?

—Prefiero que comiences tú, Yuma. Por la herida supongo que peleaste, ¿dónde quedó lo de ser atlépetl para llegar a acuerdos con los enemigos, evitar la guerra y ganarla por las palabras?

—Eso se acabó con la pedrada que mató a Moctezuma… —¿Moctezuma está muerto? —¿Dónde has estado que no lo sabes?

Lo miré consternado, quizá la herida provocaba que dijera mentiras.

—Moctezuma salió al balcón del palacio para hablar con la gente y convencerlos de que no debían guerrear con los que tú llamas enemigos nuevos. A la gente no le gustó su decir y le tiraron piedras, una le pegó en la cabeza. No murió enseguida, pero no tardó en irse al Mictlán. Moctezuma nunca tuvo mucho carácter, fue mejor hombre que emperador.

Miré la olla de octli con desconfianza. ¿Sería que la herida ocasionaba sus disparates? Si Moctezuma estaba muerto, ¿entonces quién dirigía la guerra contra los enemigos nuevos?

—Sé lo que estás pensando, Opochtli, pero pasó como te lo cuento. Moctezuma dejó que los que llegaron del otro lado del mar le dieran órdenes. ¿Podemos honrar a Huitzilopochtli?, les llegó a preguntar, mansamente.

Le di otra olisqueada al tarro, quizá sí estaba echado a perder.

—Lo conseguiste, Yuma, ya eres un temachtiani yollopoliuhqui.

—Te estoy diciendo la verdad. Los enemigos le dijeron que sí, que podíamos dar tributo a Huitzilopochtli. Cuando muchos mexicas estuvieron dentro del templo grande, aquéllos cerraron las salidas; mataron a más de los que puedas ver en tu cabeza, a todos por igual. A constructores de puentes, embellecedores de jardines, gente que a ti y a mí nos enseñó cosas de gran estima y que, por viejos, siempre respetamos. Hubo tanta sangre que se formaron ríos que tardaron días en secarse.

—¿Y cómo es que tú sigues vivo?

Se le descompuso el semblante, bebió octli y agitó el tarro para que se lo llenara de nuevo.

—¿Quién te dice que lo estoy? —Volvió a beber.

Pude haberlo llamado cobarde, pero no tenía ánimo de reprocharle nada, más bien curiosidad.

—¿Quién es el nuevo tlatoani?

—De verdad, ¿dónde has estado que no lo sabes? Lo fue Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, duró poco porque los enemigos tienen otra arma poderosa además de sus tirafuego, un hechizo que hace que se te pudra el cuerpo, así mataron a Cuitláhuac; se le pudrió todo el cuerpo. Ahora el tlatoani es el sobrino de Moctezuma.

—Cuauhtémoc, buen jefe de armas; a Moctezuma le prestó grandes servicios. Muy gallardo según las mujeres, pero no sé si sea bueno para gobernar.

Yuma se echó a reír cogiéndose la barriga; se le dibujaron más puntos de sangre.

—¿Desde cuándo sabes de política, Opochtli? Eso no es lo tuyo.

No pude negárselo.

—¿Cómo es el capitán de los enemigos nuevos?

—Como la cabeza de Juan.

—¿Cabeza de qué?

—Juan, Juan es un nombre.

—¿Juan?

—Sí, Juan. Dilo de un tirón: Juan… Era un soldado de ellos, los nuestros le cortaron la cabeza y se la enseñaron a Moctezuma para que viera que ya sin vida era como la de todos, sin color y ciega. Pero Moctezuma se asustó como si se la hubieran cortado a Tláloc. Castigó a los que mataron a Juan.

—Comienzo a entender lo de la pedrada…

—Tampoco es que Moctezuma tuviera toda la culpa, hay que entenderlo. Los enemigos se hicieron amigos de muchos totonacas y tlaxcaltecas. Así que ya no sólo tienen armas, también guerreros que conocen nuestras flaquezas.

—¿Y cuántos son los dioses del enemigo nuevo?

—Uno solo.

—¿Uno de mil formas?

—No, de una sola.

—¿Qué forma tiene ese dios?

—Los brazos estirados y los pies juntos, flaco, sangre en el rostro como Xipe Tótec, clavos que le atraviesan la carne de las manos y los pies sin que grite de dolor. Un penacho de espinas. La cara muy triste.

Traté de verlo en mi cabeza y me sentí como los niños que las viejas asustan hablándoles de los espantos que saltan del agua para morderlos.

—Un solo dios —repetí desconcertado—, pero ¿quién es su dios de la guerra, de la lluvia, de la cosecha? ¿El de los borrachos? ¿El de las hembras que dan goce? ¿El de los partos y las flores?

—Él es el dios de todas esas cosas.

—¿Cuál es la historia de ese dios? —pregunté cada vez más interesado, acomodándome en el suelo y mirando la entrada de la cueva, donde comenzaba a oscurecer y a oírse el arrullo que el señor Quetzalcóatl hacía al soplar quedito las hojas de los árboles.

—Primero fue un hombre de carne y hueso, lo mataron otros hombres y se fue al Cielo donde volvió a ser dios, pero ya está por regresar.

—¿A qué cielo se fue? ¿A cuál de todos?

—No lo sé, Opochtli.

—Debe ser al Teteocan, porque es donde los dioses mueren y renacen.

Meneó la cabeza como si escuchara a un idiota, lo miré sin que mi entendimiento pudiera ser tan rápido como el suyo.

—No lo entiendes, Opochtli —dijo cerrando los ojos—. Esta guerra no es entre los hombres que vienen del otro lado del mar y nosotros los mexicas, es entre su dios y los nuestros. Ésa es la guerra grande y verdadera.

—Entonces los vamos a vencer —afirmé convencido—, porque el ejército de un solo dios no vale gran cosa.

3

Cavilé mucho rato sobre el saber de Yuma, que se había quedado dormido con una mano en la herida, cobijándola como el ala de un pájaro a sus crías. ¿Qué idiotas tienen un solo dios? Un dios solo es un dios triste, tanto como un hombre en una casa vacía, sin mujer, sin risas y sin voces. Me imaginé al pobre caminando torpe con los brazos estirados y los pies juntos por todo el Teteocan, llorando lágrimas de soledad entre la sangre que le escurría de la cara y su penacho de espinas. Nunca fui de mucho entendimiento, pero cualquiera podía darse cuenta que ese dios debía ser un envidioso; no podría soportar que Tláloc, Cintéotl, Xochipilli y muchos otros señores estuvieran sentados en torno a la fogata, ebrios y felices, porque los dioses, como los hombres, ríen y lloran mejor cuando están juntos. También hay que decir la verdad, ellos no serían muy invitadores, no le dirían al de los brazos estirados y los pies juntos que bebiera octli y se emborrachara, que se calentara en la fogata para que les contara sus victorias y cómo sus enemigos le dieron muerte. Más bien reirían de él por haberse hecho sustancia de hombre. Los piadosos serían Yacatecuhtli, protector de los viajeros, Quetzalcóatl por bueno y Xochiquetzal, amadora de lo viril. Sentí pena al imaginarlo trabar combate con el feroz Huitzilopochtli, de tres mazazos lo vencería. Pero luego desconfié, un dios es un dios. No hay uno que no sea poderoso. Cualquiera de ellos es capaz de soplarnos de su mano y dejar el mundo quieto, como cuando todo comenzó. De nuevo jardín de pájaros que no temen ser cazados por el hombre ni perder sus plumajes coloridos para embellecer el penacho del tlatoani.

La cueva se había vuelto oscura, pero en lo alto del boquete se dibujaba la luz blanca de Coyolxauhqui, la señora que tiene sus pezones grandes y brilla muy redonda cuando Tonatiuh, el señor del día, se va a dormir detrás de las montañas. Hay que decirlo, soy gran amador de mujeres y diosas, por eso también amaba a Coyolxauhqui; se me figuraba como mi madre, a la que poco conocí. Pero mi verdadero amor (aparte de la guerra) era Zayetzi, y por eso habría de regresar victorioso a Tenochtitlan.

Comenzaron a escucharse voces, no cantarinas como las de los mexicas sino rasposas como las de los enemigos nuevos. Podía seguir ahí, en el ropaje oscuro de la cueva, pero cogí el átlatl y los dardos para salir a guerrear.

Me arrastré como la mordedora; de muchacho podía retorcerme de un lado a otro con esa misma rapidez, ahora, de verme la yaya de Zayetzi habría llamado a otras yayas para que me cazaran como si fuera una mordedora de verdad, apretándome la cabeza con una vara para luego machacármela, aunque, cuando despedazaran mis carnes, les parecerían duras y tiesas de comer.

Seguí sin ver a los enemigos nuevos, entonces corrí hacia los pirules, trepé uno con dificultad, pues ya no era un Guerrero Águila joven sino el remedo de eso. Desde lo alto pude verlos; por un extremo se lanzaban varios hombres con sus cuerpos muy forrados de duro tepoztli y sus espadas en alto. Miré del otro lado, esperando descubrir a nuestros mexicas; Guerreros Águilas, Guerreros Jaguares, corriendo al encuentro con sus garras, flechas y su furia de costumbre, pero me llevé gran sorpresa, quienes corrían a guerrear contra los primeros eran otros de su misma raza, dando gritos igualmente feroces. Se atacaban no para reunir prisioneros como hacemos nosotros, sino para matarlos; el guerrero se abalanzaba contra el vientre del rival y sacaba la espada con todo y tripas, en seguida giraba para cortar de tajo el cuello de otro. No cortaban por completo las cabezas ni se adueñaban de ellas, se ponían a resguardo para tomar impulso mientras uno de los suyos ocupaba su sitio y continuaba la faena. Los ruidos de las chimalli con las que se cubrían eran estrepitosos al golpe de la espada. Algunos de esos chimalli brillaban como la luz cegadora de Tonatiuh. Su guerra parecía más el trabajo de un escarbador de montañas, de esclavos que edifican ciudades y cargan las piedras de aquí para allá, que un arte. Si bien sus formas de ataque tenían mucha estrategia, en el combate se gritaban —lo que no hacíamos nosotros—, entre ofensas y otras cosas, pero también lloraban cuando caían heridos y se hacían, a sí mismos, una señal con los dedos en sus frentes antes de que la tonalli les abandonara el cuerpo. La sangre les escurría por los pelos abundantes en sus caras, dándoles un parecido al rostro rabioso de Xipe Tótec.

Mientras miraba resbalé y caí del árbol con todo y armas. Alcé la cara seguro de que aquéllos vendrían por mí, pero seguían en su guerra. No estaba muy lejos del río y las cuevas, tenía tiempo para cortar algunas cabezas y luego correr a esconderme. Pero ¿qué se hace cuando los dos bandos son el mismo? Yuma me lo habría hecho entender con sus palabras sabias y regañonas.

Un guerrero terminó por descubrirme, la sorpresa le hizo descuidarse y recibir un tajo de muerte. Otros más me vieron, pero ninguno acababa de venir, tal vez porque pensaban que yo era un tlaxcalteca o un totonaca. No consideré de buen honor ser el mirón de la batalla, alcé el átlatl y escogí para guerrear al que gritaba más, el dardo se le encajó en un ojo. El enemigo que tenía enfrente me miró confundido. Repetí la hazaña y, disparando el átlatl, lo libré de otro que lo atacaba, haciéndolo caer a sus pies. Tres de ellos se lanzaron sobre mí, salí corriendo, ligero y juguetón como el ozomatli. Eso hice, ruidos de ozomatli, porque la burla y el miedo se me hicieron una sola misma cosa; nada más me faltó trepar los árboles y saltar de rama en rama, sujetarme la cola y pelarles los dientes burlones a mis enemigos nuevos. ¡Guir! ¡Guir! ¡Soy el mono! ¡Soy el ozomatli que no puedes cazar porque mi cuerpo es ágil! Soy el ozomatli siempre risueño. Sólo me pongo triste cuando miro a la redonda y la blanca Coyolxauhqui que ilumina Tenochtitlan, donde, según el decir de Yuma, los enemigos nuevos mataron a los constructores de puentes, embellecedores de jardines, gente que nos enseñó cosas de gran estima y que, por viejos, siempre habíamos respetado.

4

No tuve miedo de perderme en los caminos torcidos de las cuevas porque el señor Tlacotzontli era guía de esos lugares y siempre que uno fuera reverente le mostraba la salida. Pensé en Yuma, tenía razón al haberme preguntado dónde estuve todo este tiempo. Era bueno recordar, pues cuando regresara a Tenochtitlan le contaría lo vivido a Zayetzi mientras ella echaba las tortillas en el comal. Debo decirlo, nunca lloré cuando vi morir guerreros en combate, tampoco por alguna herida recibida, pero sí cuando recordaba las manos de mi muchacha recostando las tortillas para que se calentaran suavecitas al lado de los chapulines y frijoles que sacaban un humo tierno y oloroso. Eso me hacía llorar y preguntarme cuándo se terminaría la guerra, cuándo podría volver a lo mío, donde los días eran calmos mientras mi señor Tonatiuh —que tenía el mismo nombre que el dios redondo— me mandaba a resolverle sus asuntos.

Aquella mañana había salido de mi calpulli porque Tonatiuh mandó a sus guerreros a buscarme para que les sirviera de guía y fuéramos a ver quiénes eran esos enemigos nuevos. Recuerdo que mi muchacha corría al lado de la barca, dando voces, diciéndome que regresara pronto o ella misma me iba a matar por viejo necio.

Al desembarcar en Xochimilco nos atacaron los totonacas, que nos dieron la sorpresa de estar ya de parte de los enemigos nuevos. Guerreamos. De los catorce sólo quedamos vivos Milintica y yo. Él era un tameme, cargador de armas. Los totonacas nos metieron a él en una jaula y a mí en otra. Pero Milintica murió en poco tiempo a causa de las heridas. A mí me llevaron enjaulado por el monte; decían que me iban a vestir de mujer para que venerara a Cintéotl, la señora del maíz. Eran burlones esos totonacas, sus nuevos señores les habían dado la orden de ir a las orillas de Tenochtitlan a guerrear contra los mexicas y luego a encontrarse con más totonacas y tlaxcaltecas y formar un ejército grande.

Les pregunté por qué se habían unido a los enemigos nuevos, me dijeron que los preferían a nosotros los mexicas, pues así ya no nos pagarían tributo. A ellos, sí. ¿Entonces, qué ganarían siendo sus aliados? Su amistad, respondió algún idiota y los demás se echaron a reír como acostumbraban, finito y chillón. ¿Y qué ganarán ellos de ustedes?, les pregunté. ¡Nuestras mujeres!, respondió otro. Nunca dijeron nada en serio, tal vez ellos tampoco lo sabían.

Tuve buenos tratos con un totonaca llamado Malanáh; mientras hablábamos metía entre los palos de la jaula jarros de atole y tamales para mí. Una noche nos pusimos ebrios, Malanáh afuera de la jaula, yo adentro. Los demás bebían octli en torno al fuego. Descubrimos que los dos habíamos nacido en Xocotlhuetzi, cuando maduran los frutos y hace calor. Reímos contándonos el modo de nombrar las cosas, el suyo totonaca, el mío náhuatl. Él le decía kachí al borracho, yo, tlahuanqui. Él a la risa, tsiyá, yo, uetskilistli.

Desperté al amanecer y miré que los totonacas se habían ido y se les olvidó —o no quisieron— abrir la jaula; por lo menos no me habían desollado. Me quedé tonto y enjaulado en la soledad del monte. Los animales que pasaban por ahí ladeaban la cabeza para mirarme, les tuve que gruñir para espantarlos. Quizá entre ellos, a su modo, se dirían: mira a este yollopoliuhqui, es el primer hombre al que vemos enjaulado.

Sacudí los barrotes de palo y terminé rodando cuesta abajo, hasta que la jaula se desbarató. Entonces me fui cojeando hasta el valle donde encontré guerreros mexicas; puro papalotl, lo cual quiere decir que sólo tenían a su cuenta haber capturado tres enemigos en toda su vida. Habían matado a su principal y buscaban a Huemac para unírsele. Me dijeron de Huemac cosas de mucho asombro, los enemigos nuevos le temían tanto que no querían encontrarse con él en la siguiente batalla. Ésa era buena noticia, así que mi deber también era buscarlo y ponerme a sus órdenes para echar a los enemigos al lugar de donde habían venido.

En ese andar los vi por primera vez; eran de carnes rojas y blancas, de pelos inmundos. Estaban forrados de duras ropas, con sus lanzas a las que llaman espadas, los tirafuego y los perros grandes de montar. Nos hicieron huir de espanto. Entonces dimos con otros mexicas, no los de Huemac, pero sí muchos, y volvimos para enfrentarlos. Les dimos batalla; quedamos la mitad. De ellos sólo matamos a tres y no pudimos tocarlos ni saber de qué estaban hechos porque se los llevaron.

—A éstos los cuida Huitzilopochtli, él se ha vuelto contra los mexicas —dijo uno cuando nos tocó lavar nuestras heridas en las aguas del río.

Los demás lo miraron con temor, esperaban que contara la razón de su pensar.

—¿No eres tú, Opochtli? —Me miró, entonces—, ¿aquél que fuera Guerrero Águila y al que el principal Tonatiuh le encarga resolver quién mata y quién hurta lo que le pertenece?

—Me has reconocido —respondí—. Mi fama corre por todas partes.

—¿Qué fama? —Se echó a reír—. ¿La que te ganaste cuando Tonatiuh te encargó resolver quién había matado a una doncellita que iba a ser sacrificada a Huitzilopochtli? Y como lo conseguías, el dios se puso furioso y dijo que haría que nuestros enemigos nos derrotaran en las batallas por venir.

El guerrero había conseguido con sus palabras que las miradas de los otros cayeran sobre mí.

—No fue así, te contaron mal las cosas —repliqué siguiendo en lo mío; por primera vez mi carne había sido rasgada por una de esas espadas, era preciso lavarla y decirle: carnita mía, no estés triste, no te alejes de toda mi demás carne, siente el agua que te acaricia y consuela.

Ese mismo día, me pasó como con los totonacas, al despertar estaba solo, los guerreros me habían abandonado. Decidí buscar a Huemac por mí mismo, en ese andar fue que encontré a Yuma.