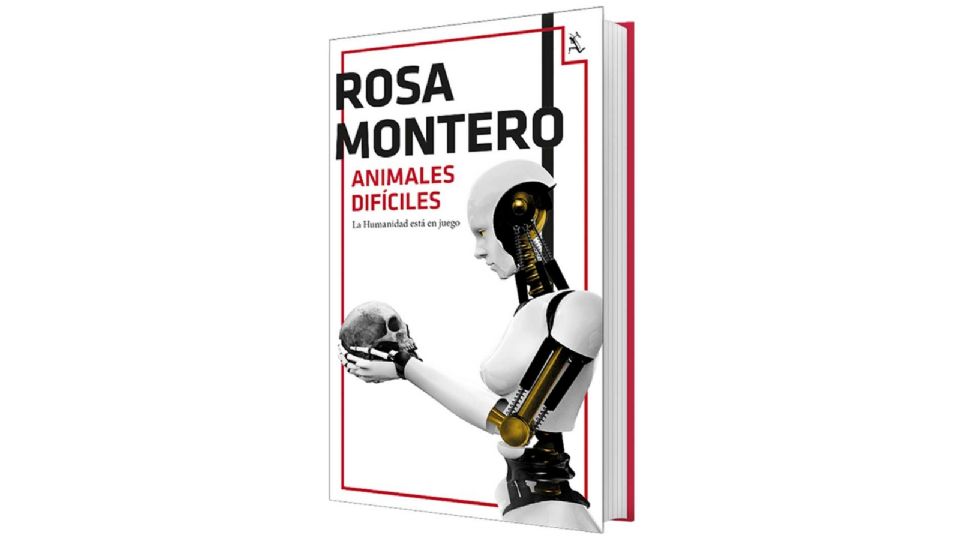

El espectacular y esperado cierre de la serie de Bruna Husky.

En el Madrid de 2111, la detective Bruna Husky es contratada para investigar un atentado terrorista en las instalaciones de Eternal, una gran empresa tecnológica. Las primeras pistas la llevan hasta un periodista que sigue los pasos de uno de los asaltantes, pero cuando los implicados empiezan a desaparecer o a morir el rastro se pierde. La detective y su colega, el inspector Lizard, se verán atrapados en un enigma cada vez más sombrío, en una trampa mortífera diseñada por una mente criminal aterradora. Estamos ante una Bruna Husky llena de furia contra el mundo y, sobre todo, contra sí misma, porque ya no es una poderosa tecnohumana de combate, sino un débil androide de cálculo. Y es desde esa nueva fragilidad desde la que debe afrontar el caso más peligroso de toda su carrera.

Animales difíciles plantea aquello que no queremos mirar de frente: la inconsciencia con la que estamos desarrollando una superinteligencia desconocida, un poder absoluto, que no sabemos si seremos capaces de controlar y que puede convertirse en un arma definitiva y brutal.

Rosa Montero cierra por todo lo alto la serie de Bruna Husky, formada por las novelas Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y Los tiempos del odio. Espectacular, emocionante y peligroso, el último caso de la formidable detective es un apasionante rompecabezas de tensión creciente y final luminoso sobre el sentido de la vida y el destino de la Humanidad.

Fragmento del libro de Rosa Montero “Animales difíciles”, publicado por Seix Barral, © 2024. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Te podría interesar

Rosa Montero | Estudió Periodismo y Psicología y trabajó para diversos medios de comunicación (Hermano Lobo, Posible, Fotogramas, etc.). Actualmente colabora en el diario El País. En 1978 ganó el Premio Mundo de entrevistas, en 1980 el Nacional de Periodismo y en 2005 obtuvo el Rodríguez Santamaría de Periodismo en reconocimiento a su trayectoria profesional. Recientemente se le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa por la universidad de Puerto Rico.

Animales difíciles | Rosa Montero

1

Madrid, 22 de enero de 2111

«O todos o ninguno.»

Había comprado la pancarta holográfica en SieSie, la mayor tienda virtual del planeta. La había adquirido en un teclado público y pagado con una tarjeta de crédito desechable, y además había hecho que el robot se la llevara al tercer banco de la izquierda del parque-pulmón del Retiro, contando a partir de la entrada por la puerta de Granada.

NO-SOY-IDIOTA, se dijo, satisfecho. Era un pensamiento con mayúsculas incluso dentro de su cabeza. NO-SOY-IDIOTA. Aunque Máster lo tratara con ese desdén tan irritante, él no era ningún idiota. Mira qué bien se las había arreglado para ocultar su rastro. Incluso tuvo la brillante idea de pegar un chicle sobre la cámara del teclado para que no pudieran tomar su imagen. SOY-UN-PUTO-GENIO. Y ahora estaba aquí, a punto de asaltar el almacén de flops, y todo iba a salir de maravilla.

DE-MARAVILLA, volvió a gritarse dentro de la cabeza poniendo muchas mayúsculas, porque el corazón le marchaba demasiado deprisa. Estaba pegado a la pared, en una calle de un polígono industrial en las afueras de Madrid. Eran las cinco de la mañana, la hora más pequeña, el momento menos habitado del día, cuando toda la gente duerme e incluso los más madrugadores apenas se están despertando. Eso lo sabía de su época de ratero. Bueno, de su vida de ratero, que ahora quería dejar atrás para subir un escalón en la carrera de la delincuencia. Buscarse un jefe poderoso era el primer paso. Y Máster era poderoso, de eso no cabía la menor duda. Que lo tratara a patadas era una muestra de ello. Ya le haría cambiar de opinión con sus buenos servicios. Este era el primero y lo iba a dejar niquelado.

Se asomó por el filo de la esquina. Solo un ojo, un momento, para otear la puerta del almacén. Una garita con un guardia, como Máster le dijo. Y la típica barrera electrónica en la entrada de coches. Que hubiera un guardia físico era una prueba de la importancia del sitio. Suspiró muy quedo, empapado en sudor frío y con el cuerpo agarrotado por el miedo. Oh, lo que daría por meterse una azul, pero no tenía y además sabía que no debía colocarse. Bueno, no importaba. Ya lo festejaría luego. Venga, se dijo. Puedes hacerlo.

Abrió la mochila con dedos torpes y sacó la capa de invisibilidad. Otra prueba del poderío de Máster. Le temblaban tanto las manos que le costó bastante desplegar la prenda, que estaba ingeniosamente doblada sobre sí misma hasta formar una especie de pequeño ladrillo. Abierta, era como un chubasquero de plástico transparente, solo que tenía guantes y la capucha cubría también la cara. Es decir, era como un saco en el que había que meter la cabeza. Eso hizo con cierto recelo, porque la idea le agobiaba. Pero allí dentro se respiraba bien. Así que terminó de ponerse la prenda y... DESAPARECIÓ. ¿Cómo era posible? Se buscaba las manos y no estaban, los brazos, las piernas, el cuerpo. Miraba hacia abajo y solo veía el aire, la acera. Bueno, si se movía un poco, a ratos veía sus pies, calzados con trotonas. ¿Cuánto podía costar esa maravilla? Tecnología carísima que solo usaban los ejércitos. Lo que hubiera dado él por haber tenido algo así en el pozo. Cómo lo habrían envidiado los demás. ¡Hubiera sido el puto amo! Así sí que se podía delinquir con seguridad. El mundo, se dijo una vez más, era un lugar de mierda. No ganaba el más valiente ni el que se esforzaba más, sino el que tenía más dinero y más medios. Pero él conseguiría ambas cosas, desde luego. Él iba a llegar a lo más alto. Espera, mundo, que voy. Espera, Máster.

Se sintió tan poderoso que hasta dejó de temblar. La capa había sido mejor que una pastilla. Llenó de aire los pulmones, echó los hombros atrás, levantó la barbilla, dio un par de zancadas y salió de la protección de la esquina. Se quedó quieto en mitad de la calle. La cabeza del guardia, a unos cien metros de él, no se había movido dentro de la garita. Avanzó cuatro pasos. Nada. Caminó sobre la silenciosa suela de espuma de las trotonas sin hacer ruido hasta estar a diez metros de la puerta, y el guardia ni se inmutó. Era una maldita rep de combate. Esos monstruos que les quitaban el trabajo a los humanos. Dio tres saltos y se pegó al cristal de la garita. Ja. Qué díver. La rep siguió a lo suyo, verificando niveles, ignorante de que tenía a una persona ante sus narices. Qué tentación de repiquetear con una uña en el cristal blindado, a ver qué cara ponía. Pero no, nada de juegos; era su primer encargo para Máster y tenía que estar a la altura.

Se volvió a contemplar la barrera de la entrada. Era una pared electrónica de unos dos metros y medio de ancho por otros dos y medio de alto. Máster le había dicho que, con la capa, bastaba con atravesarla caminando. Que el material conseguía la invisibilidad doblando la luz que caía sobre un objeto y que eso funcionaba también con el barrido electrónico, devolvía los haces a los sensores y así la puerta creía que el barrido no se había cortado. Esperaba que tuviera razón, porque las barreras emitían una descarga eléctrica cuando se traspasaban ilegalmente. Una descarga muy dolorosa, como él había tenido la desgracia de comprobar una vez. Aún le quedaba una marca en un pie de la quemadura. Observó la cortina luminosa con cierto repelús y tragó saliva. Pero ya se sabía que para lograr el éxito había que arriesgarse. ¡VAMOS!, volvió a jalearse dentro de su cabeza. Y metió la pierna derecha en la pared verdosa y parpadeante.

No pasó nada.

Tuvo que reprimir las ganas de ponerse a saltar y aplaudir y chillar de gozo. ¡Qué grande, la capa! Movió la otra pierna dando una zancada y atravesó limpiamente la barrera sin que la rep advirtiera su intrusión. Ahora estaba dentro, dentro del muro que rodeaba el almacén. El edificio se encontraba cerrado, pero la rampa del garaje era accesible. Comenzó a bajar por ella a toda prisa recordando las instrucciones de Máster: planta menos uno, ahí torcer a la derecha, y al fondo encontraría el muelle de carga.

Cierto. Enseguida vio la plataforma, flanqueada por media docena de robots en reposo. Se acercó a la puerta metálica, masiva y oscura a la débil luz de las lámparas de emergencia (los sensores que deberían haber iluminado el garaje tampoco parecían funcionar con la capa, por fortuna), y buscó entre las sombras la cerradura. Era cuadrada, blindada, de seguridad. Sacó de su mochila el otro tesoro que le había prestado Máster: una bola de color blanquecino, opaca, algo más pequeña que su puño. Estaba confeccionada con tactyl, esa silicona tan agradable de tocar con la que se construían los romigos, los robots simpáticos. Bastó con acercar la bola a la cerradura para que se adhiriera a ella y empezara a transformarse, como si el tactyl se derritiera y se distribuyera sobre el cierre hasta cubrir de manera uniforme toda la superficie. Entonces se escuchó un pitido electrónico y después el siseo mecánico del portón al correrse. La silicona se desprendió, cayó al suelo y recuperó la forma esférica. Otro juguete formidable. Guardó con cuidado la bola en la mochila y entró en el almacén. Estaba en un muelle de carga gemelo, la misma plataforma, parecidos robots durmiendo. Cruzó el espacio iluminado por la tenue y anaranjada luz de emergencia, abrió una puerta, atravesó un pasillo de apenas dos metros, abrió otra puerta y, OH, POR TODOS LOS JODIDOS SINTIENTES, QUÉ PASADA.

El almacén era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde el exterior. La altura de los techos, que se adivinaban muy arriba, más allá de una zona de apretada oscuridad, contribuía a dar esa sensación de vastedad. Desde ese cielo invisible bajaba un bosque de tubos metálicos, muy rectos y alineados, brillando con oscuros destellos cobrizos entre las sombras. Cerca ya del suelo, al nivel de la cara de un humano, los conductos se hinchaban para albergar una ampolla de cristal, en una burbuja transparente como de un metro de altura y algo menos de anchura. El tanque estaba lleno de un líquido amarillento y fulgurante. De hecho, toda la iluminación del almacén venía de ahí, de la luz que irradiaba esa especie de sopa. Y en medio del depósito, flotando en el agua repugnante, había un cerebro. Es decir, había cientos de cerebros, cada uno nadando en su tanque como la yema en la clara de un huevo. Era la primera vez que los veía, pero no le quedó ninguna duda de que esas cosas eran los malditos flops.

Paseó entre las filas de los iluminados y turbios receptáculos un poco asqueado, aunque no podía apartar la mirada de los órganos. Eran viscosos, de un inesperado color rosa, y brillaban como si estuvieran caramelizados. Delgadísimos cables, tan finos que al principio no los había visto, unían esa masa asquerosa con la tapa del tanque. ¿Cómo era el nombre oficial? ¡Kéfalos! Eso, kéfalos, una palabra de una de esas lenguas muy muertas y muy antiguas que usaban los ricos para quedar por encima de la gente. Pero todo el mundo los llamaba flops. Cerebros humanos conectados a ordenadores cuánticos. Una forma de inmortalidad que a él no le atraía lo más mínimo. Claro que había leyes muy estrictas y solo podían ser flops las personas con enfermedades terminales y cosas así. Si te ibas a morir de todas todas, a lo mejor hasta podías planteártelo. Pero eso era lo que Máster quería cambiar: quería que todo el mundo pudiera flopearse cuando le diera la gana. ¿Por qué? Pues ni idea. Él no entendía que a alguien le pudiera apetecer pasarse la eternidad sin cuerpo y sin nada, sin ver ni oler ni nada, metido en una olla de cristal. Pero allá Máster con sus malos rollos. Cuando él fuera Máster ya dedicaría su poder a otras cosas.

¡Las seis menos cuarto! Había que apresurarse: a las siete y media entraba el primer turno. Miró alrededor buscando la consola de mandos que le habían dicho y le pareció ver parpadear unas luces rojas a lo lejos. Cruzó el hangar a paso vivo entre las hileras de cerebros. De primeras parecían iguales, pero luego se advertían ciertas diferencias: en tamaño, en tonalidad. ¿Cómo habrían sido sus caras, sus vidas? Gente rica, eso desde luego; además de las restricciones legales, flopearse era muy caro. Por no hablar del mantenimiento. A saber cuantísimos ges tendrían que pagar al mes por estar en esa sopa. No tenía ni idea, pero seguro que era más de lo que él había reunido en toda su vida.

La consola parecía engañosamente fácil, con un teclado más o menos simple, aparte de unos pocos signos raros, y dos bolas de navegación. Pero luego las más sencillas eran siempre las más complicadas: los ordenadores cuánticos eran un fastidio. Por fortuna, él no tenía que hacer nada. Sacó la pelota de tactyl y estaba a punto de colocarla sobre la consola cuando recordó UYYYYY, POR QUÉ POCO que antes tenía que desplegar la pancarta, porque después seguro que se activarían todas las alarmas y él tendría que salir disparado. TRANQUILO, TRANQUILO Y CONCENTRADO, QUE CASI METES LA PATA. Respiró hondo, volvió a guardar la bola y cogió en su lugar una barra holográfica no más grande que un lápiz; la depositó en el suelo, junto a la pared, y la encendió. Inmediatamente se abrió sobre el muro una pancarta de dos metros por dos metros con las palabras O TODOS O NINGUNO bailando sobre un fondo amarillo. Las letras, negras, robustas y tridimensionales, vibraban, entrechocaban y flotaban, acercándose y alejándose del espectador. Y lo mejor era que parecían sangrar; las palabras exudaban hilos de sangre que caían fuera de los límites del rectángulo amarillo y daban la impresión de ir formando un pegajoso charco sobre el suelo. Era un pedazo de pancarta impresionante, pensó con orgullo, aunque a él ese lema y todos los lemas parecidos, propios de los chuparreps y los progrillos y demás alborotadores atontados, le parecían una imbecilidad. ¿Qué era esa chorrada de «o todos o ninguno»? Pero si precisamente lo que él quería era tener lo que nadie tuviera. Quería ser el Máster de los Másteres.

Y algún día lo conseguiría. PORQUE-NO-SOY-IDIOTA.

Ahora sí. Cogió la pelota de tactyl y la depositó sobre la consola. De inmediato el artefacto volvió a hacer su magia tecnológica, se deformó y estiró y extendió por encima de todo el cuadrante, esta vez en una capa más fina porque el campo era mayor. Cuando cubrió por completo la zona, la silicona se adhirió a la superficie como si alguien hubiera hecho un súbito vacío por debajo. Y al instante todo reventó.

Con un sonido parecido al descorche de una botella, pero multiplicado centenares de veces, las tapas inferiores de las urnas se abrieron al unísono. El fragor de la caída de los miles de litros de jarabe amarillento atronó en el almacén durante unos segundos. Era una sustancia más densa que el agua y se extendía en pastosas ondas por el piso. Y el olor, un punzante olor a medicina rancia. Alucinado y asqueado, vio avanzar el líquido hacia él. Todo volvía a estar en silencio, aunque seguro que los guardias llegarían enseguida. Levantó la cabeza y miró los tanques: algunos de los órganos habían caído al suelo, otros colgaban escorados de los cables dentro de las urnas vacías. Entonces, inesperadamente, el extraño ruido comenzó: era una especie de alarido casi subliminal, un chillido en la frontera de lo audible pero agudísimo, taladrador, insoportable; el grito de agonía de los cerebros. Se tap?? las orejas con las manos, aterrado, temiendo que le fuera a reventar la cabeza. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que pasó fue que, de pronto, las piernas dejaron de sostenerlo. Se habían convertido en madera, en piedra, estaban duras y pesadas, le dolían. Cayó de rodillas y después de bruces, desmadejado, sin poder protegerse, porque los brazos tampoco le respondían. La cara le ardía y la cabeza parecía estar a punto de rompérsele. Una parálisis aterradora, que era a la vez una rigidez y una hinchazón atroz, le iba ocupando las vísceras y el pecho, se le iba metiendo en las entrañas. Socorro, intentó decir, pero ya no movía la boca, ni las cuerdas vocales, ni los músculos respiratorios. Se asfixió antes de que se le parara el tenaz y esforzado corazón. Toda la agonía duró minuto y medio. El líquido viscoso le impregnó la ropa y sobre el cadáver caía, silenciosa, una pequeña e inacabable cascada de sangre holográfica.

2

Nueve años, un mes y doce días.

Consigno: me llamo Bruna Husky y soy tecno-humana.

O eso creo.

De lo que no estoy del todo segura es de si soy Bruna Husky. Pero mi naturaleza tecno es indudable.

Soy un clon humano y fui gestada durante catorce meses en un tanque de cristal y acero. Frías paredes y líquido amniótico artificial, en vez de la cálida, estremecida y viscosa caverna carnal en la que se ha formado la Humanidad desde el principio de los tiempos. Madres. Qué extraño, qué extraordinario debe de ser saber que has salido del interior de un animal humano. De sus entrañas sangrientas. Es un conocimiento que a mí, hija de un tanque, me parece casi imposible de asumir. Si hubiera sido ese mi origen, creo que no habría sido capaz de olvidarlo, del mismo modo que ahora no puedo olvidar la cuenta atrás de la fecha de mi muerte: nueve años, un mes y doce días. Haber salido de ahí sería un pensamiento repetitivo y obsesivo que me haría caer de rodillas, a medias horrorizada y a medias maravillada por el increíble y asqueroso prodigio de la maternidad.

Pero no. Yo nací en un cilindro de heladores vidrios propiedad de la empresa TriTon. Gracias a la habilidosa manipulación de los ingenieros genéticos, nuestro desarrollo está tan acelerado que a los catorce meses hemos alcanzado una edad biológica equivalente a los veinticinco años de un humano normal. Es entonces cuando nos activan, porque fuimos creados, hace algunas décadas, como mano de obra esclava, y esa es la etapa más eficiente y más rentable en un organismo como el nuestro. Por desgracia, a los diez años exactos se produce un fallo celular, un colapso multiorgánico llamado TTT, Tumor Total Tecno, que nos mata en una semana. Por eso sabemos nuestra fecha de caducidad. Por eso voy contando.

Nueve años, un mes y doce días.

Los malditos ingenieros genéticos no son tan inteligentes, después de todo.

O tal vez es que no les interesa encontrar la cura. Porque las revueltas rep nos libraron de la esclavitud, pero seguimos siendo la escoria social. Con todos los derechos sobre el papel pero todas las discriminaciones en la realidad de nuestra corta y miserable vida.

Uf. Acabo de escribir el último párrafo y me siento tentada de borrarlo. ¿Lo borro? ¿No lo borro? ¿Sí? ¿No? La Bruna Husky de antes nunca hubiera dicho algo así, nunca se hubiera puesto tan reivindicativa porque nunca hubiera consentido en verse como víctima. Y ahora parezco una jodida activista del Movimiento Radical Replicante.

Consigno: no me reconozco.

Lo cual no es de extrañar, porque no soy yo. Yo era una tecno de combate y disfruté durante casi siete años del prodigio de ser un animal de cuerpo perfecto. Medía cerca de dos metros y estaba genéticamente adaptada para la lucha. Ahora me miro y no sé a quién veo. Espera, lo voy a hacer. Activo el efecto espejo en el móvil y me contemplo. Qué birria de persona. Para ampliar la pantalla, despego el ordenador de mi muñeca y lo desenrollo y extiendo sobre la mesa. Tengo una altura de ciento sesenta centímetros y peso treinta kilos menos que antes. Aunque sigo haciendo pesas y ejercicios, mis músculos apenas responden. Mira qué cabeza de gorrión. En cuanto me reactivaron en este nuevo cuerpo, me afeité el cráneo y fui a tatuarme la misma línea negra que me recorre entera, atravesando mi cara por encima del ojo izquierdo, bajando por la mejilla, el cuello, el pecho, el abdomen, la pierna, el pie con su planta, para ascender a continuación por detrás hasta unirse en el pelado cuero cabelludo. La antigua Bruna iba así, y quedaba formidable y aterradora. Pero ahora yo, ¿qué aspecto tengo? Frágil y enfermizo. Mi pequeña cabeza resulta aún más diminuta sin cabello. Y en mi rostro de rasgos finos y nerviosos, la raya oscura parece más una herida que un tatuaje. ¡Y estas manos de araña! Estos deditos largos y ligeros que, al cerrarse, componen un puño lastimoso incapaz de hacerle verdadero daño al enemigo. Solo me gustan los ojos. Grises, de un gris luminoso, tan denso y fulgurante como una gota de mercurio, con la distintiva pupila vertical de los tecnohumanos. Solo me gustan estos ojos elocuentes. Y, en algunas ocasiones, también aprecio lo que mi mente hace.

Ahora soy una rep de cálculo.

Consigno: sé cosas que ni siquiera sabía que sé. Lo mismo que antes se activaba en mí una prodigiosa y fría lucidez ante el combate, ahora de mi dotación genética de fábrica emergen conocimientos absurdos en los momentos más inadecuados. Por ejemplo, ahora mismo resulta que lo sé todo sobre el Batallón Sagrado Tebano, una legendaria fuerza griega de élite creada en torno al año 378 antes de Cristo. Estaba compuesta por ciento cincuenta parejas de amantes, todos ellos varones, que luchaban espalda contra espalda y que jamás se rendían ni cedían al miedo o al desaliento porque defendían la vida de sus amados. Comandados por el general Pelópidas, en el 371 a. C. derrotaron a los temibles espartanos en la batalla de Leuctra y acabaron con su dominio. Se mantuvieron invictos durante cuarenta años, hasta que Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno los exterminaron en la batalla de Queronea. Como no se dieron por vencidos, murieron todos. Los trescientos.

¿Y a qué viene ahora todo esto? Lo ignoro. Los múltiples y variopintos conocimientos de mi personalidad de rep de cálculo a veces se activan de manera oportuna, pero en general surgen así, sin más, como regalos de palabras en la oscuridad. Quiero decir que sustituyen muy pobremente a mis dotes de antaño. Aunque, ahora que lo pienso, creo que el hecho de haber recordado una historia de guerreros formidables mientras me lamento de la pérdida de mi capacidad de combate no es algo casual. Quizá mi mente actual intenta congraciarse con quien fui. Quizá es un mero esfuerzo adaptativo.

Consigno: dentro de mí soy muchos. A veces me parecen demasiados.

Soy un experimento. Un criminal inoculó mi anterior cuerpo de Bruna con un veneno hemotóxico fulminante, y la única salida para evitar la muerte consistió en forzar un proyecto experimental de trasvase de memorias en el que estaba colaborando mi amigo el viejo archivero Yiannis. Mis recuerdos, junto con toda mi información racional, emocional y sensorial, fueron descargados en bases de silicio que a continuación se implantaron en un tecnohumano nuevecito. En esta birria de cálculo que soy. Pero por lo menos puse el contador a cero.

Nueve años, un mes y doce días.

Soy única en el mundo. Una solitaria rareza. Aunque ya era rara antes. Ser diferente es mi destino. La antigua Bruna tenía una memoria artificial mucho más extensa y verdadera que la de los otros tecnohumanos; mi poco recomendable memorista, Pablo Nopal, me implantó ilegalmente su propio pasado. Todo eso sigue estando aquí, dentro de esta cabeza alborotada. Así que ahora soy un triple monstruo: por ser rep, por tener una memoria demasiado humana, por habitar un cuerpo prestado.

Y aquí estoy lamentándome de nuevo. Chapoteo en la asquerosa autoconmiseración de esta nueva vida. Qué blandos son los replicantes de cálculo, maldita sea.