Madres, activistas, revolucionarias, artistas y trabajadoras incansables; desde sus trincheras, han luchado por trastocar el orden patriarcal, pero también han sido el motor que le ha dado un nuevo giro a la historia y cuyo brillante ejemplo es el faro que nos guía hacia al futuro. Desde las soldaderas de la Revolución; la entrañable Jesusa Palancares (protagonista de Hasta no verte Jesús mío); las trabajadoras domésticas; las extraordinarias escritoras Nellie Campobello, Josefina Vicens y Rosario Castellanos, hasta la activista Rosario Ibarra de Piedra y la feminista Marta Lamas, esta recopilación de ensayos comparte el legado de las mujeres que desconocen la orden de rendirse.

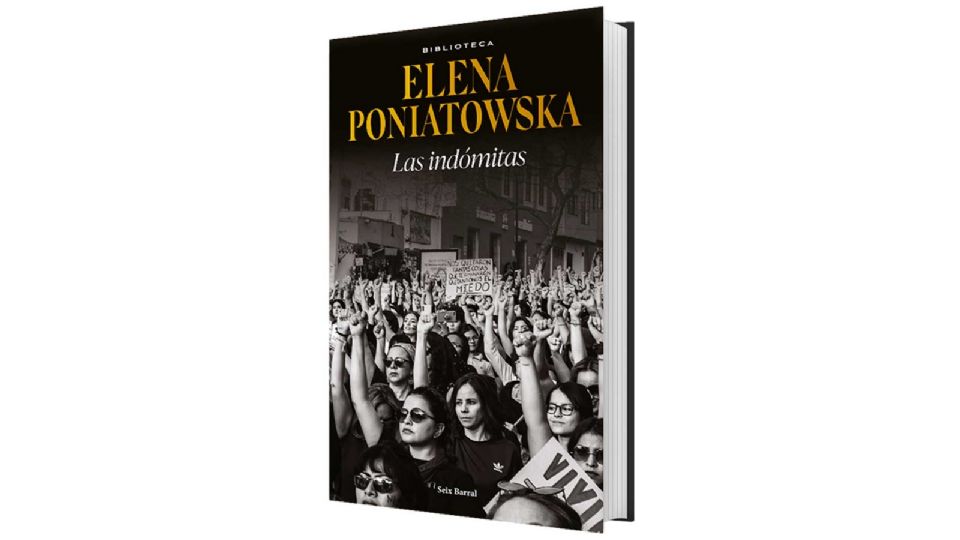

La Biblioteca Elena Poniatowska reúne la obra literaria, ensayística y crítica de la escritora que le ha devuelto a las mujeres su papel central en la sociedad. En Las indómitas les rinde tributo a las heroínas comprometidas con la justicia y la creatividad.

Las indómitas rinde tributo al rostro anónimo de las mujeres que lucharon en la Revolución, a la inconfundible Jesusa Palancares y al silencio de las mujeres del servicio.

Te podría interesar

Fragmento del libro de Elena Poniatowska “Las indómitas”, publicado por Seix Barral, © 2024. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Elena Poniatowska | Nació en París en 1932, pero con tan sólo nueve años se trasladó a México. Su carrera se inició en el ejercicio del periodismo. Por esta labor se le entregó en 1978 el Premio Nacional de Periodismo en México. Ha sido nombrada doctor honoris causa por ocho universidades y galardonada con el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 2002.

Las indómitas | Elena Poniatowska

1

Josefina Bórquez

Vida y muerte de Jesusa (1)

Allí donde México se va haciendo chaparrito, allí donde las calles se pierden y quedan desamparadas, allí vive la Jesusa. Por esas brechas polvosas la patrulla ronda todo el día con sus policías amodorra dos por el tedio. Se detiene en una esquina durante horas. La miscelánea se llama El Apenitas y uno tiene la sensación de apenas vida, apenas agua, apenas luz, apenas techo, apenas, apenas, apenas. Los guardianes del orden bajan a echarse una fría; el hielo ya no es más que agua dentro de las hieleras de Victoria y Superior y en ellas nadan cervezas y refrescos. El cabello de las mujeres se apelmaza en su nuca, batido de sudor. El sudor huele a hombre, huele a mujer, asegún. El sudor de la mujer huele más. El sudor moja el aire, la ropa, las axilas, las frentes. Así como zumba el calor, zumban las moscas. Qué grasiento y qué chorreado es el aire de este rumbo; la gente vive en las mismas sartenes donde fríe las garnachas y las quesadillas de papa y flor de calabaza, ese pan de cada día que las mujeres apilan en la calle sobre mesas de patas cojas. Lo único seco es el polvo y algunas calabazas que se secan en los techos.

Jesusa también está seca. Va con el siglo. Tiene setenta y ocho y los años la han empequeñecido como a las casas, encorvándole el espinazo. Cuentan que los viejos se hacen chiquitos para ocupar el menor espacio posible dentro de la tierra después de haber vivido encima de ella. Los ojos de la Jesusa, en los que se distinguen venitas rojas, están cansados; alrededor de la niña, la pupila se ha hecho terrosa, gris, y el color café muere poco a poco. El agua ya no le sube a los ojos y el lagrimal al rojo vivo es el punto más álgido de su rostro. Bajo la piel tampoco hay agua, de ahí que Jesusa repita constante mente: «Me estoy apergaminando». Sin embargo, la piel permanece restirada sobre los pómulos salientes. «Cada vez que me muevo se me caen las escamas». Primero se le zafó un diente de enfrente y resolvió: «Cuando salga a algún lado, si es que llego a salir, me pondré un chicle, lo mastico bien y me lo pego».

—¿Qué se trae? ¿Qué se trae conmigo?

—Quiero platicar con usted.

—¿Conmigo? Mire, yo trabajo. Si no trabajo, no como. No tengo campo de andar platicando.

A regañadientes, Jesusa accedió a que la fuera a ver el único día de la semana que tenía libre: el miércoles de cuatro a seis. Empecé a vivir un poco de miércoles a miércoles. Jesusa, en cambio, no abandonó su actitud hostil. Cuando las vecinas le avisaban desde la puerta que viniera a detener el perro para que yo pudiera entrar, decía con tono malhumorado: «Ah, es usted». Me escurría junto al perro con una enorme grabadora de cajón; el aliento canino caliente en los tobillos y sus ladridos eran tan hoscos como la actitud de Jesusa.

La vecindad tenía un pasillo central y cuartos a los lados. Los dos «sanitarios» sin agua, llenos hasta el borde, se erguían en el fondo; no eran de aguilita, eran tazas y los papeles sucios se amontonaban en el suelo. Al cuarto de Jesusa le daba poco el sol y el tubo del petróleo que queman las parrillas hacía llorar. Los muros se pudrían ensalitrados y, a pesar de que el pasillo era muy estrecho, media docena de chiquillos sin calzones jugueteaban allí y se asomaban a los cuartos vecinos. Jesusa les preguntaba: «¿Quieren un taco aunque sea de sal? ¿No? Entonces no anden de limosneros parándose en las puertas». También se asomaban las ratas.

Por aquellos años, Jesusa no permanecía mucho tiempo en su vivienda porque salía a trabajar temprano a un taller de imprenta en el que aún labora. Dejaba su cuarto cerrado a piedra y lodo; sus animales adentro, asfixiándose; sus macetas también. En la imprenta hacía la limpieza, barría, recogía, trapeaba, escurría los metales y se llevaba a su casa los overoles y, en muchas ocasiones, la ropa de los trabajadores para doblar jornal en su lavadero. Al atardecer regresaba a alimentar a sus gatos, sus gallinas, su conejo; a regar sus plantas, a «escombrar su reguero».

La primera vez que le pedí que me contara su vida (porque la había escuchado hablar en una azotea y me pareció formidable su lenguaje y sobre todo su capacidad de indignación) me respondió: «No tengo campo». Me señaló los overoles amontonados, las cinco gallinas que había que sacar a asolear, el perro y el gato que había que alimentar, los dos pajaritos enjaulados que parecían gorriones, presos en una jaula que cada día se hacía más chiquita.

—¿Ya vio? ¿O qué, usted me va a ayudar?

—Sí —contesté.

—Muy bien, pues meta usted los overoles en gasolina. Entonces supe lo que era un overol. Agarré un objeto duro, acartonado, lleno de mugre, con grandes manchas de grasa, y lo remojé en una palangana. De tan tieso, el líquido no podía cubrirlo; el overol era un islote en medio del agua, una roca. Jesusa me ordenó: «Mientras se remoja, saque usted las gallinas a asolear a la banqueta». Así lo hice, pero las gallinas empezaron a picotear el cemento en busca de algo improbable, a cacarear, a bajarse de la acera y a desperdigarse en la calle. Me asusté y regresé volada:

—¡Las va a machucar un coche!

—Pues ¿qué no sabe usted asolear gallinas? ¿Qué no vio el me catito?

Había que amarrarlas de la pata. Metió a sus pollas en un segundo y me volvió a regañar:

—¿A quién se le ocurre sacar gallinas así como así?

Compungida, le pregunté:

—¿En qué más puedo ayudarla?

—¡Pues eche usted las gallinas a asolear en la azotea aunque sea un rato!

Lo hice con temor. La casa era tan bajita que yo, que soy de la estatura de un perro sentado, podía verlas esponjarse y espulgarse. Picaban el techo, contentas. Me dio gusto. Pensé: «Vaya, hasta que algo me sale». El perro negro en la puerta se inquietó y Jesusa volvió a gritarme: «Bueno, ¿y el overol qué?».

Cuando pregunté dónde estaba el lavadero, la Jesusa me señaló una tablita acanalada de apenas veinte o veinticinco centímetros de ancho por cincuenta de largo: «¡Qué lavadero ni qué ojo de hacha! ¡Sobre eso tállelo usted!».

Sacó de debajo de su cama un lebrillo. Me miró con sorna: me era imposible tallar nada. El uniforme estaba tan tieso que hasta agarrarlo resultaba difícil. Jesusa entonces exclamó: «¡Cómo se ve que usted es una rota, una catrina de esas que no sirven para nada!».

Me hizo a un lado. Después reconoció que el overol debería pasarse la noche entera en gasolina y, acto seguido, ordenó:

—Ahora vamos por la carne de mis animales.

—Sí, vamos en mi vochito.

—No, si aquí está en la esquina.

Caminó aprisa, su monedero en la mano, sin mirarme. En la carnicería, en contraste con el silencio que había guardado conmigo, bromeó con el carnicero, le hizo fiestas y compró un montoncito miserable de pellejos envueltos en un papel de estraza que inmediatamente quedó sanguinolento. En la vivienda aventó el bofe al suelo y los gatos, con la cola parada, eléctrica, se le echaron encima. Los perros eran más torpes. Los pájaros trinaban. De tonta, le pregunté si también comían carne. «Oiga, pues ¿en qué país vive usted?».

Pretendí enchufar mi grabadora: casi un féretro azul marino con una bocinota como de salón de baile y Jesusa protestó: «¿Usted me va a pagar mi luz? No ¿verdad? ¿Qué no ve que me está robando la electricidad?». Después cedió: «¿Dónde va a poner usted su animal? Tendré que mover este mugrero». Además, la grabadora era prestada: «¿Por qué anda usted con lo ajeno? ¿Qué no le da miedo?». Al miércoles siguiente volví con las mismas preguntas.

—Pues ¿qué eso no se lo conté la semana pasada?

—Sí, pero no grabó.

—¿No sirve el animalote ese?

—Es que a veces no me doy cuenta de si está grabando o no.

—Pues ya no lo traiga.

—Es que no escribo rápido y perderíamos mucho tiempo.

—Ahí está. Mejor ahí le paramos, al fin que no le estamos ganando nada ni usted ni yo.

Entonces me puse a escribir en un cuaderno y Jesusa se mofaba al ver mi letra: «Tantos años de estudio para salir con esos garabatos». Eso me sirvió porque de regreso a mi casa, por la noche, reconstruía lo que me había contado. Siempre tuve miedo de que el día menos pensado me cortara como a un novio indeseable. No le gustaba que me vieran los vecinos, que yo los saludara. Un día que pregunté por las niñas sonrientes de la puerta, Jesusa, ya dentro de su cuarto, aclaró: «No les diga niñas, dígales putas; sí, putitas, eso es lo que son».

Un miércoles encontré a la Jesusa envuelta en un sarape chillón, rojo, amarillo, verde perico, de grandes rayas escandalosas, acostada en su cama. Se levantó solo para abrirme y volvió a tenderse bajo el sarape, tapada toda hasta la cabeza. Siempre la hallaba sentada frente a la radio en la oscuridad, como un tambachito de vejez y de soledad, pero atenta, avispada, crítica.

¡Dicen puras mentiras en esa caja! ¡Nomás dicen lo que les conviene! Cuando oigo que anuncian a Carranza en el radio le grito: «¡Maldito bandido!». Cada gobierno vanagloria al que mejor le conviene. Ahora le dicen el Varón de Cuatro Ciénegas y yo creo que es porque tenía el alma toda enlodada. ¡Que ahora van a poner a Villa en letras de oro en un templo! ¿Cómo lo van a poner si era un cochino matón robavacas, arrastramujeres? A mí esos revolucionarios me caen como patada en los… bueno, como si yo tuviera huevos. ¡Son puros bandidos, ladrones de camino real amparados por la ley!

Miré el gran sarape de Saltillo que no conocía y me senté en una pequeña silla a los pies de la cama. Jesusa no decía una sola palabra. Hasta la radio, que permanecía prendida durante nuestras conversa ciones, estaba apagada. Esperé algo así como media hora en la oscuridad. De vez en cuando le preguntaba:

—Jesusa, ¿se siente mal?

No hubo respuesta.

—Jesu, ¿no quiere hablar?

No se movía.

—¿Está enojada?

Silencio total. Decidí ser paciente. Muchas veces, al iniciar nuestras entrevistas, Jesusa estaba de mal humor. Después de un tiempo se componía, pero no perdía su actitud gruñona y su gran dosis de desdén.

—¿Ha estado enferma? ¿No ha ido al trabajo?

—No.

—¿Por qué?

—Hace quince días que no voy.

De nuevo nos quedamos en el silencio más absoluto. Ni siquiera se oía el trinar de sus pájaros que siempre se hacía presente con una leve y humilde advertencia de «aquí estoy, bajo los trapos que cubren la jaula». Esperé mucho rato desanimada, cayó la tarde, seguí esperando, el cielo se puso lila. Con cuidado, volví a la carga:

—¿No me va a hablar?

No contestó.

—¿Quiere que me vaya?

Entonces hizo descender el sarape a la altura de sus ojos, luego de su boca:

—Mire, usted tiene dos años de venir y estar chingue y chingue y no entiende nada. Así es que mejor aquí le paramos.

Me fui con mi libreta contra el pecho a modo de escudo. En el coche pensé: «¡Qué padre vieja, Dios mío! No tiene a nadie en la vida, la única persona que la visita soy yo, y es capaz de mandarme al carajo».

El miércoles siguiente se me hizo tarde (fue el recanijo inconsciente) y la encontré afuera, en la banqueta. Refunfuñó: «Pues ¿qué le pasa? ¿No entiende? A la hora que usted se va salgo por mi leche al establo, voy por mi pan. A mí me friega usted si me tiene aquí esperando».

Entonces la acompañé al establo. En las colonias pobres el campo se mete a los linderos de la ciudad o al revés, aunque nada huela a campo y todo sepa a polvo, a basura, a hervidero, a podrido, la ciudad se hace un tantito campirana. «Los pobres, cuando tomamos leche, la tomamos recién ordeñada de la vaca, no la porquería esa de las botellas y de las cajas que ustedes toman». En la panadería, Jesusa com praba cuatro bolillos: «Pan dulce no, ese no llena y cuesta más».

De la mano de Jesusa entré en contacto con la pobreza, la de a deveras, la del agua que se recoge en cubetas y se lleva cuidando de no tirarla, la de la lavada sobre la tablita de lámina porque no hay lavadero, la de la luz que se roba por medio de diablitos, la de las gallinas que ponen huevos sin cascarón, nomás la pura tecata, porque la falta de sol no permite que se calcifiquen. Jesusa pertenece a los millones de hombres y de mujeres que no viven, sobreviven. El solo atravesar el día y llegar hasta la noche les cuesta tantísimo trabajo que las horas y la energía se les van en eso que para los marginados resulta tan difícil: ganarse la vida como si la vida fuera una mercancía más, permanecer a flote, respirar tranquilos, aunque solo sea un momento, al atardecer, cuando las gallinas ya no cacarean tras de su alambrado y el gato se despereza sobre la tierra apisonada.

En ese cuartito casi siempre en penumbra, en medio de los chillidos de niños de otras viviendas, los portazos, el vocerío y la radio a todo volumen, los miércoles en la tarde a la hora en que cae el sol y el cielo azul cambia a naranja, surgía otra vida, la de Jesusa Palancares, la pasada y la que ahora revivía al contarla. Por la diminuta rendija acechábamos el color del cielo, azul, luego naranja y al final negro. Una rendija de cielo. Nunca lo busqué tanto, enranuraba los ojos a que pasara la mirada por esa rendija. Por ella entraríamos a la otra vida, la que tenemos dentro. Por ella también subiríamos al reino de los cielos sin nuestra estorbosa envoltura humana.

Al oír a la Jesusa la imaginaba joven, rápida, independiente, áspera, y viví con ella su rabia y sus percances, sus piernas que se entumieron de frío con la nieve del norte, sus manos enrojecidas por tantas lavadas. Al verla actuar en su relato, capaz de tomar sus propias decisio nes, se me hacía patente mi falta de carácter. Me gustaba sobre todo imaginarla en el mar, los cabellos sueltos, sus pies desnudos sobre la arena, sorbidos por el agua, sus manos hechas concha para probarlo, descubrir su salazón, su picazón. «¡Sabe usted, la mar es mucha!». También la veía corriendo, niña, sus enaguas entre sus piernas, pegadas a su cuerpo macizo, su rostro radiante, su hermosa cabeza, a veces cubierta por un sombrero de soyate, a veces por un rebozo. Mirarla pelear en el mercado con una placera era apostarle a ella, un derechazo, dale más abajo, una patada en la espinilla, ya le sacaste el resuello, un gancho al hígado, no pierdas de vista su quijada, ahora sí, túpele duro, aviéntales otra, qué tino el tuyo, Jesusa, le diste hasta por debajo de la lengua, pero la imagen más entrañable era la de su figura menuda, muy derechita, al lado de las otras Adelitas arriba del tren, de pie y de perfil, sus cananas terciadas, el ancho sombrero del capitán Pedro Aguilar protegiéndola del sol.

Mientras ella hablaba surgían las imágenes y me producían una gran alegría. Me sentía fuerte de todo lo que no he vivido. Llegaba a mi casa y les decía: «Saben, algo está naciendo en mí, algo nuevo que antes no existía», pero no contestaban nada. Yo les quería decir: «Tengo cada vez más fuerza, estoy creciendo, ahora sí, voy a ser una mujer». Lo que crecía o a lo mejor estaba allí desde hace años era el ser mexicana, el hacerme mexicana; sentir que México estaba dentro de mí y que era el mismo que el de la Jesusa y que con solo abrir la rendija entraría. Yo ya no era la niña de diez años que vino en un barco de refugiados, el Marqués de Comillas, hija de eternos ausentes, de viajeros en barco, hija de trasatlánticos, hija de trenes, sino que México estaba dentro; era un animalote adentro (como Jesusa llamaba a la grabadora), un animal lozano y fuerte que se engrande cía hasta ocupar todo el lugar. Descubrirlo fue como tener de pronto una verdad entre las manos, una lámpara que se enciende bien fuerte y echa su círculo de luz sobre el piso. Antes, solo había visto las luces flotantes que se pierden en la oscuridad: la luz del quinqué del guardagujas que se balancea siguiendo su paso hasta desaparecer, y esta lámpara sólida, inmóvil, me daba la seguridad de un ancla. Mis abuelos, mis tatarabuelos, tenían una frase clave que creían poética: «I don’t belong». A lo mejor era su forma de distinguirse de la chusma, no ser como los demás. Una noche, antes de que viniera el sueño, después de identificarme palabra por palabra con la Jesusa y repasar una a una todas sus imágenes, pude decirme en voz baja: «Yo sí pertenezco».

Durante meses concilié el sueño pensando en la Jesusa; bastaba una sola de sus frases, apenas presentida, para quedarme en blanco. Y veía dentro de mí, como cuando de niña, una vez acostada, oía la noche que crecía. «Sé que crezco porque oigo que mis huesos truenan imperceptiblemente». Mi madre reía. Crecer para mí era de vida o muerte. Mi abuela reía. Ahora, ya crecida, la Jesusa reía dentro de mí; a veces con sorna, a veces me dolía. Siempre, siempre me hizo sentir más viva.

Entre Jesusa y yo, poco a poco nació el cariño prudente, temeroso. Llegaba yo con mi costal de quejumbres de bestezuela mimada y ella me echaba la viga: «Hombre ¿de qué se apura? Tanto cargador que anda por allí».

Minimizar el problema más viejo del mundo: el del amor y el desamor, fue un saludable golpe a mi amor propio. Allí estábamos las dos, temerosas de hacernos daño. Esa misma tarde calentó un té amargo para la bilis y me tendió la quinta gallina: «Tome, llévesela a su mamá para que la haga en caldo». Un miércoles llegué y me dormí en su cama y sacrificó sus radionovelas para cuidarme el sueño. ¡Y Jesusa vive de la radio! Era su comunicación con el exterior, su único lazo con el mundo; nunca la apagaba, ni siquiera hizo girar la perilla para bajar el volumen cuando devanaba los episodios más íntimos de su vida.

Poco a poco fue naciendo la confianza, la querencia, como ella la llamaba, esa que nunca nos hemos dicho en voz alta, que nunca hemos nombrado siquiera. Creo que Jesusa es a quien más respeto después de mi hijo Mane. Nunca, ningún ser humano hizo tanto por otro como Jesusa por mí. Y se va a morir, como ella lo desea, por eso cada miércoles se me cierra el corazón de pensar que podría no estar. «Algún día que venga, ya no me va a encontrar, se topará nomás con el puro aire». Y se me abre el corazón al verla allí sentada en su sillita, o encogida sobre su cama, sus dos piernas colgando enfundadas en medias de popotillo, oyendo su comedia; sus manitas chuecas de tanta lavada, sus manchas cafés en el rostro, llamadas «flores de pan teón», sus trenzas flacas, sus suéteres cerrados por un seguro, y le pido a Dios que me deje cargarla hasta su sepulcro.

Cuando viajé a Francia le mandé cartas pero sobre todo postales. Las primeras respuestas que recibía a vuelta de correo eran las suyas. Iba con los evangelistas de la Plaza de Santo Domingo, les dictaba su misiva y la ponía en Correo Mayor. Me contaba lo que ella creía podía interesarme: la venida a México del presidente de Checoslovaquia, la deuda externa, accidentes en las carreteras, cuando en México nunca hablábamos de las noticias de los periódicos. Jesusa siempre fue imprevisible. Una tarde llegué y la encontré sentadita muy pegada a la radio, un cuaderno sobre sus piernas, un lápiz entre sus dedos. Escribía la U al revés y la N con tres patitas; lo hacía con una infinita torpeza. Estaba tomando una clase de escritura por radio. Le pregunté tontamente:

—¿Y para qué quiere aprender eso ahora?

—Porque quiero morirme sabiendo leer y escribir —me respondió.

En diversas ocasiones intenté sacarla:

—Vamos al cine, Jesusa.

—No, porque yo no veo bien… Antes sí me gustaban los episodios, las de Lon Chaney.

—Entonces vamos a dar una vuelta.

—¿Y el quehacer? Cómo se ve que usted no tiene quehacer.

Le sugerí un viaje al Istmo de Tehuantepec para ver de nuevo su tierra, cosa que creí que le agradaría hasta que caí en la cuenta de que la esperanza de algo mejor la desquiciaba, la volvía agresiva. Jesusa estaba tan hecha a su condición, ya tan maleada por la soledad y la pobreza, que la posibilidad de un cambio le parecía una afrenta: «Lárguese. ¿Usted qué entiende? Lárguese le digo. Déjeme en paz». Comprendí entonces que hay un momento en que se sufre tanto que ya no se puede dejar de sufrir. La única pausa que Jesusa se permitía era ese Farito que fumaba despacio a eso de las seis de la tarde con su radio eternamente prendido incluso cuando me hablaba en voz alta. Los regalos los desenvolvía y los volvía a empaquetar con mucho cuidado. «Para que no se maltraten». Así conocí sus muñecas, todas nuevas, intocadas, amarradas a su caja de cartón. «Son cuatro. Yo me las he comprado. Como de niña no tuve…».

Jesusa siempre supo por dónde sopla el viento. Mojaba su índice, lo levantaba en el aire y decía: «Estoy tanteando al viento». Era boni ta su figura, su mano en alto, su dedito apuntando al cielo, su cara al aire, midiéndose con los elementos. Luego advertía orgullosa: «Esta noche va a llover». ¡Ay, mi Adelita! En el techo del vagón del tren, la miro guarecerse de la lluvia bajo la manga de hule, porque duran-te toda la bendita Revolución la caballada anduvo adentro y la gente afuera. Años más tarde, Paula, mi hija de cuatro añitos, habría de cantarle a Jesusa, reivindicando en cierto modo a las galletas de capitán, a las perdidas, sinvergüenzas que siguen a los hombres: «Yo soy rielera y tengo a mi Juan./ Él es mi encanto, yo soy su querer./ Cuando me dicen que ya se va el tren:/ Adiós, mi rielera, ya se va tu Juan./ Tengo mi par de pistolas/ con sus cachas de marfil/ para agarrarme a bala zos/ con los del ferrocarril».

Elizabeth Salas, en su libro Soldaderas in the Mexican Military, cuenta que en 1914, en Fort Bliss y luego en Fort Wingate, entre enero y septiembre fueron encarcelados 3,359 oficiales y soldados, 1,256 soldaderas y 554 niños.

Jesusa pasó a Marfa, Texas, al perder la batalla de Ojinaga y Cuchillo Parado. Iba al lado del capitán Pedro Aguilar, su marido, cargándole el máuser. Combatieron todo el día, siguieron haciendo fuego contra los jijos de la jijurria.

La tropa se había dispersado y nosotros seguíamos dale y dale tum bando ladrones como si nada. Yo todavía le tendí el máuser cargadoy como no lo recibía voltié a ver a Pedro y ya no estaba en el caballo. Como a las cuatro de la tarde, mi marido recibió un balazo en el pecho y entonces me di cuenta que andábamos solos con los dos asistentes. Lo vi tirado en el suelo. Cuando bajé a levantarlo ya estaba muerto con los brazos en cruz.

Los asistentes perdieron la cabeza, Jesusa decidió dejar el cuerpo de Pedro en un ladito y en la noche les pidió a los gringos una escolta para ir a recogerlo.

Cuando llegué ya se lo estaban comiendo los coyotes. Ya no tenía manos ni orejas, le faltaba un pedazo de nariz y una parte del pescuezo. Lo levantamos y lo fuimos a enterrar a Marfa, cerca de Presidio, en los Estados Unidos.

Capturados en Presidio los llevaron a Marfa, soldados, niños, mujeres, caballos, burros, perros, pájaros en su jaula, jabón para lavar ropa, impedimenta, todo, y allí levantaron un campamento tan atractivo que los mismos gringos se acercaban a escuchar los corridos y a comer los guisos de las soldaderas. En la noche, en torno a la fogata, se aprendieron de memoria «La cucaracha». Los mexicanos permanecieron tanto tiempo en Estados Unidos que dos gringos se enamoraron de Jesusa y uno le pidió matrimonio. «No, no me caso. Bonita pantomima hago yo tan negra y usted tan güero. Así es que lo desprecié, pero es mejor despreciar a que lo desprecien a uno». El pretendiente resguardaba a los prisioneros.

La tropa se quedó muchísimo tiempo en Estados Unidos, tanto que, según Elizabeth Salas, el gobierno de México recibió la cuenta de 740,653 dólares con trece centavos por la manutención de los sol dados y su familia, sus perros y sus pericos, tal y como lo publicó El Paso Morning Times el 11 de septiembre de 1914.

Para escribir “Hasta no verte Jesús mío” se me presentó un dilema: el de las malas palabras. En una primera versión, Jesusa jamás las pronunció y a mí me dio gusto pensar en su recato, su pudor; me ale gró la posibilidad de escribir un relato sin los llamados «términos altisonantes», pero a medida que nació la confianza y sobre todo a mi regreso de un viaje de casi un año en Francia, Jesusa se soltó, me integró a su mundo, ya no se cuidó y ella misma me amonestaba: «No sea usted pendeja, solo usted se cree de la gente, solo usted se ilusiona que la gente es buena». Algunas de sus palabras tuve que buscarlas en el diccionario de mexicanismos, otras se remontaban al español más antiguo como hurgamanderas, pidongueras o bellaco. Era bonito que me ordenara: «Usted recapacite», «¿por qué no recapacita?». ¡Qué verbo más padre!: recapacitar. También la palabra taruga. «No sea taruga». «Ora no se atarugue». Me echó en cara mi ausencia: «¡Allá usted y su interés! Usted vendrá a verme mientras pueda sacarme lo que le interesa, después, ni sus luces. Así es siem pre: todos tratan de sacarle raja al otro». Como todos los viejos, me devanaba una larga retahíla de achaques y dolores: sus corvas adoloridas, sus lomos podridos, lo mal que andan los camiones, la pésima calidad de los víveres, la renta que ya no se puede pagar, los vecinos flojos y borrachos. Machacona, volvía una y otra vez sobre lo mismo, sentada, sus dos piernas colgando, había montado su cama en ladri llos: «porque entra el agua». En época de lluvias el agua se metía a los cuartos anegándolos y doña Casimira, la dueña, no se preocupaba por mandar destapar la alcantarilla del patio.

A la portera «rica», la Casimira, Jesusa la padecía como a una enemiga, alguien puesto allí especialmente para fregarla. La dueña era el ejemplo más cercano a las autoridades, «nunca ayudan, al contario, lo quisieran ver a uno tres metros bajo tierra», igualito que don Venustiano Carranza, que se quedó con sus haberes de viuda:

En aquellos años gobernaba el Barbas de Chivo, el presidente Carranza. Raquel me llevó al Palacio, que estaba repleto de mujeres, un mundo de mujeres que no hallaba uno ni por dónde entrar; todas las puertas apretadas de enaguas; atascado el Palacio de viudas arreglando que las pensionaran. Pasábamos una por una, por turno, a la sala presidencial, un salón grande donde él estaba en la silla. Yo ya lo conocía. Lo vi muy cerquita en la toma de Celaya, donde le mocharon el brazo a Obregón. Como fue el combate muy duro, este Carranza iba montado en una mula blanca y echó a correr. Dio la media vuelta y ni vio cuando le tumbaron el brazo al otro. Él no se acordaba de mí, por tanta tropa que ven los generales. Cuando entré, me dice:

—Si estuvieras vieja, te pensionaba el Gobierno, pero como estás muy joven no puedo dar orden de que te sigan pensionando. Cualquier día te vuelves a casar y el muerto no puede mantener al otro marido que tengas.

Entonces agarré los papeles que me consiguió Raquel, los rompí y se los aventé en la cara.

Carranza contribuyó a la orfandad de Jesusa:

Al fin de cuentas, yo no tengo patria. Soy como los húngaros, de ninguna parte. No me siento mexicana ni reconozco a los mexicanos. Aquí no existe más que pura conveniencia y puro interés. Si yo tuviera dinero y bienes, sería mexicana, pero como soy peor que la basura pues no soy nada. Soy basura a la que el perro le echa una míada y sigue adelante. Viene el aire y se la lleva y se acabó todo.

Cada encuentro era una larga entrevista. Me preguntaba cómo le haría Ricardo Pozas con su Juan Pérez Jolote y envidiaba su formación antropológica, su pericia. Ese libro fue para mí definitivo, y si de mí dependiera, hubiera casado a Jesusa con Juan Pérez Jolote.

Al terminar me quedé con una sensación de pérdida; no hice vi sible lo esencial, no supe dar la naturaleza profunda de la Jesusa; ahora pienso que si no lo logré es porque acumulé aventuras, pasé de una anécdota a otra, me engolosiné con la pícara. Nunca le hice contestar lo que no quería. No pude adentrarme en su intimidad, no supe hacer ver aquellos momentos en que nos quedábamos las dos en silencio, casi sin pensar, en espera del milagro. Siempre tuvimos un poco de fiebre, siempre anhelamos la alucinación. En su voz oía la voz de la nana que me enseñó español, la de todas las muchachas que pasaron por la casa como chiflonazos, sus expresiones, su modo de ver la vida, si es que la veían porque solo vivían al día; no tenían razón alguna para hacerse ilusiones.

Estas otras voces de mujeres marginadas hacían coro a la voz principal, la de Jesusa Palancares, y creo que por esto en mi texto hay palabras, modismos y dichos que provienen no solo de Oaxaca, el estado de Jesusa, sino de toda la República, de Jalisco, de Veracruz, de Guerrero, de la sierra de Puebla. Había miércoles en que Jesusa no hablaba sino de sus obsesiones del momento, pero dentro del marasmo de la rutina y la dificultad para vivir hubo momentos de gracia, treguas inesperadas en que sacamos a las gallinas de atrás de su alambrado y las acomodamos en la cama como si fueran nuestras niñas.

Ricardo Pozas jamás abandonó a los indígenas, sobre todo a los chamulas, los tojolabales, los tzeltales, los tzotziles. Fueron su vida, no solo una investigación académica. Ni el doctor en antropología Oscar Lewis ni yo asumimos la vida ajena. Para Oscar Lewis, los Sánchez se convirtieron en espléndidos protagonistas de la llamada Antropología de la pobreza. Para mí, Jesusa fue un personaje, el mejor de todos. Jesusa tenía razón. Yo a ella le saqué raja, como Lewis se las sacó a los Sánchez. La vida de los Sánchez no cambió para nada; no les fue ni mejor ni peor. Lewis y yo ganamos dinero con nuestros libros sobre los mexicanos que viven en vecindades. Lewis siguió llevando su aséptica vida de antropólogo norteamericano envuelto en desinfectantes y agua purificada, y ni mi vida actual ni la pasada tienen que ver con la de Jesusa. Seguí siendo, ante todo, una mujer frente a una máquina de escribir.

En las tardes de los miércoles iba yo a ver a la Jesusa y en la noche, al llegar a la casa, acompañaba a mi mamá a algún coctel en alguna embajada. Siempre pretendí mantener el equilibrio entre la extrema pobreza que compartía en la vecindad de la Jesu, con el lucerío, el fasto de las recepciones. Mi socialismo era de dientes para afuera. Al meterme a la tina de agua bien caliente, recordaba la palangana bajo la cama en la que Jesusa enjuagaba los overoles y se bañaba ella misma los sábados. No se me ocurría sino pensar avergonzada: «Ojalá y ella jamás conozca mi casa, que nunca sepa cómo vivo». Cuando la conoció, me dijo: «No voy a regresar, no vayan a pensar que soy una limosnera». Y sin embargo, la amistad subsistió, el lazo había enraizado. Jesusa y yo nos queríamos.

Cuando hube sacado en limpio la primera versión mecanografia da de su vida, se la llevé en un grueso volumen empastado en keratol azul cielo. Me dijo. «¿Para qué quiero esto? Quíteme esa chingadera de allí. ¿Qué no ve que nomás me estorba?». Pensé que le gustaría por grandota y porque Ricardo Pozas me contó en alguna ocasión que a Juan Pérez Jolote le decepcionó la segunda edición del relato de su vida publicada por el Fondo de Cultura Económica: «¡Aquella medía una cuarta!» y añoraba la de pastas amarillas del Instituto Nacional Indigenista. En cambio, si Jesusa rechazó la versión mecanografiada, escogí como portada al Santo Niño de Atocha que presidía la penumbra del cuarto para la publicación del libro y, en efecto, al verlo me pidió veinte ejemplares que regaló a los muchachos del taller para que supieran cómo había sido su vida, los muchos precipicios que ella había atravesado y se dieran una idea de lo que era la Revolución.

La dureza de su niñez, el maltrato de la señora Evarista, su madrastra, y la soledad la hicieron desconfiada, altiva, una yegua muy arisca, que esquiva las manifestaciones de cariño. Sin embargo, Jesusa Palancares tuvo su jardín secreto. Dormía en el cuarto de su madrastra pero, como el perro, afuera, en el balcón, y tenía la responsabilidad de abrirles la puerta a los mozos y a las criadas que la señora Evarista encerraba por la noche. Para que no se le hiciera tarde, el aguador la despertaba al ir al río a llenar sus ollas de agua.

Al aguador se le hizo fácil llevar una rama de rosas para despertarme. Me daba con ella en la cara y luego allí me la dejaba. Él se echaba el pri mer viaje a las cuatro de la mañana. Apenas si alcanzaba el barandal, se paraba abajo, por el lado donde se asomaba la cabeza y colgaba mi pelo, y sentía yo las flores en la cara. Todos los días las cortó y seguro les quitaba las espinas porque yo no sentía más que frescura. Despertaba y adivinaba en el reloj del Palacio que eran las cuatro de la mañana y trataba de verlo a él, que se iba para el río entre sus dos burros a llenar sus ollas, y cuando se me perdía de vista pues yo todo el día andaba trayendo la rama de rosas.

Un día le pregunto yo a Práxedis:

—Oye, ¿quién es ese que me tira una rama de rosas todos los días? —Ándale, con que eres la novia del burrero… Pues te lo voy a traer. Una tarde lo llevó; un muchacho como de unos diecisiete años.

Tenía sus ojos aceitunados, delgadito él. No platicamos nada. Nomás el mozo Práxedis hizo burla delante del burrero y delante de mí:

—Ándale, ¿cómo no sabía yo que era tu novia, manito?

—No, manito, no. ¿Cómo va a ser mi novia si tú me dijiste que la viniera a recordar? Apenas si le he visto los cabellos desde abajo.

Jesusa rodeó siempre lo suyo de un enorme pudor. La única mención a su vida amorosa fue:

Cuando Pedro andaba en campaña, como no tenía mujeres, allá sí me ocupaba, pero en el puerto no se volvía a acordar de mí. Por allá en el monte, los soldados nos hacían unas cuevas de piedras donde nos metíamos. Él nunca me dejó que me desvistiera, no, nunca; dormía vestida con los zapatos puestos para lo que se ofreciera a la hora que se ofreciera; el caballo ensillado, preparado para salir. Venía él y me decía: «¡Acuéstate!». Era todo lo que me decía: «¡Acuéstate!». Que veía algún movimiento o algo: «¡Ya levántate, prepárate porque vamos a salir para donde se nos haga bueno!». Yo nunca me quité los pantalones, nomás me los bajaba cuando él me ocupaba, pero que dijera yo, me voy a acostar como en mi casa, me voy a desvestir porque me voy a cobijar, eso no; tenía que traer los pantalones puestos a la hora que tocaran: «¡Reu-nión, alevante!», pues vámonos a donde sea… Mi marido no era hombre que la estuviera apapachando a una, nada de eso, era hombre muy serio. Ahora es cuando veo yo por allí que se están besuqueando y acarician do en las puertas. A mí se me hace raro porque mi marido nunca anduvo haciendo esas figuretas. Él tenía con qué y lo hacía y ya.

Su pubertad tampoco le dejó una huella indeleble:

Ahora todo se cuentan; se dan santo y seña de cochinada y media. En aquel tiempo, si tenía uno sangre, pues la tenía y ya. Si venía, pues que viniera, y si no, no. A mí no me dijeron nada de ponerme trapitos ni nada. Me bañaba dos o tres veces al día y así toda la vida. Nunca anduve con semejante cochinada allí apestando a perro muerto. Y no me ensuciaba el vestido. No tenía por qué ensuciarme. Iba, me bañaba, me cambiaba mi ropa, la tendía y me la volvía a poner limpiecita. Pero yo nunca sufrí, ni pensé, ni me dolió nunca, ni a nadie le dije nada.

Frente a la política mexicana su reacción fue de rabia y desencanto:

¡Tanto banquete! A ver, ¿por qué el presidente no invita al montón de pordioseros que andan en la calle? A ver, ¿por qué? Puro revoluciona rio cabrón. Cada día que pasa estamos más amolados y el que viene nos muerde, nos deja chimuelos, cojos y con nuestro pedazo se hace su casa.

Los demás tampoco le brindaron consuelo alguno:

Es rete duro eso de no morirse a tiempo. Cuando estoy mala no abro mi puerta en todo el día; días enteros me la paso atrancada, si acaso hiervo té o atole o algo que me hago. Pero no salgo a darle guerra a nadie y nadie se para en mi puerta. Un día que me quede aquí atorzonada, mi puerta estará atrancada… Porque, de otra manera, se asoman los vecinos a mirar que ya está uno muriéndose, que está haciendo desfiguros, porque la mayoría de la gente viene a reírse del que está agonizando. Así es la vida. Se muere uno para que otros rían. Se burlan de las visiones que hace uno; queda uno despatarrado, queda uno chueco, jetón, torcido, con la boca abierta y los ojos saltados. Fíjese si no será dura esa vida de morirse así. Por eso me atranco. Me sacarán a rastras, ya que apeste, pero que me vengan aquí a ver y digan que si esto o si lo otro, no, nadie… nadie… nadie… solo Dios y yo.

Ultimadamente, entre más se deja uno más lo arruinan. Yo creo que en el mismo infierno ha de haber un lugar para todas las dejadas. ¡Puros tizones en el fundillo!

Me atraían su rebeldía, su agresividad: «Antes de que a mí me den un golpe es porque yo ya di dos». Permanece su esencia, su fuerza redentora, una huella del México de 1910, aunque su cara cambie. A punto de caer en la verdad, el instinto de conservación de Jesusa la hizo distraerse y soñar, y eso la salvó. Al porqué metafísico lo volvió en sus «visiones» y dulcificó el cosmos al poblarlo de sus seres queridos.

Sí, la Jesusa es como la tierra, tierra fatigada y presta a formar remolinos. Busquen y encontrarán su cara en las manifestaciones, en los mítines y en toda la constelación de protestas que repica cada vez más fuerte. Busquen y la verán salir de las bocas del metro, la hallarán en la maraña de rieles bajo el puente de Nonoalco, en los ojos radiantes de las muchachitas que apenas se asoman a la vida, en las manos que tallan, en las que sirven el café en jarros de barro, en la mirada de las mujeres que saben tenderse sobre la hierba fresca y mirar el sol sin parpadear.

A la Jesusa me parece verla en el cielo, en la tierra y en todo lugar, así como una vez estuvo Dios, Él, el masculino.

Jesusa Palancares murió en su casa, Sur 94, Manzana 8, Lote 12, Tercera Sección B, Nuevo Paseo de San Agustín. Más allá del Aeropuerto, más allá de Ecatepec, el jueves 28 de mayo de 1987 a las siete de la mañana. En realidad, se llamaba Josefina Bórquez, pero cuando pensaba en ella pensaba en Jesusa.

Murió igual a sí misma: inconforme, rejega, brava. Corrió al cura, corrió al médico; cuando pretendí tomarle la mano, dijo: «¿Qué es esa necedad de andarlo manoseando a uno?». Nunca le pidió nada a nadie; nunca supo lo que era la compasión para sí misma. Toda su vida fue de exigencia. Como creía en la reencarnación, pensó que esta vez había venido al mundo a pagar deudas por su mal comportamiento en vidas anteriores. Reflexionaba: «He de haber sido un hombre muy canijo que infelizó a muchas mujeres», porque para ella ser hombre era sinónimo de portarse mal.

Un día antes de morir nos dijo: «Échenme a la calle a que me coman los perros; no gasten en mí, no quiero deberle nada a nadie». Ahora que está bajo tierra y que alcanzó camposanto, quisiera me cerla con las palabras de María Sabina, tomarla en brazos como a una niña, cobijarla con todo el amor que jamás recibió, entronizarla.

(1) Este ensayo se publicó por primera vez en Vuelta, núm. 24, vol. 2, noviembre de 1978, pp. 5-11, compilado en Luz y luna, las lunitas. México: Era, 1994, pp. 37-75.