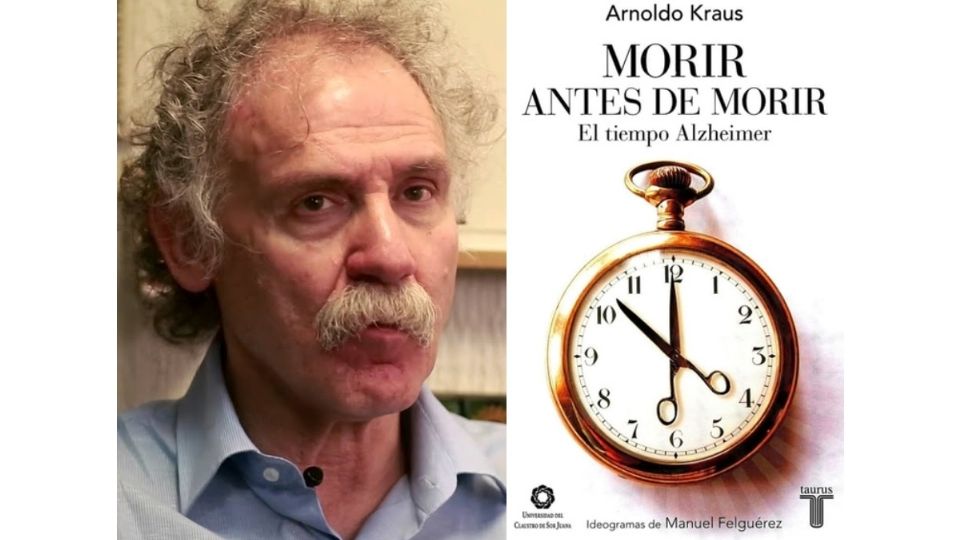

El Alzheimer es el tiempo trastocado, el tiempo “otro”. El paulatino deshabitarse. El destiempo. En 2007 el médico, especialista en bioética y escritor Arnoldo Kraus, publicó “Morir antes de morir. El tiempo del Alzheimer", los últimos meses de la vida de Moisés, su padre, el esposo de Helen Weisman –su madre– cuyas memorias Arnoldo nos transmitió en “¿Quién hablará por ti?” (2006). Helen sobrevivió a la ocupación nazi escondida durante 20 meses en un minúsculo espacio, una especie de cajón subterráneo. Moisés, el hombre a quien conocería a los 21 años y con quien creó a su familia (en México) sobrevivió dos años escondido en el bosque.

Una llamada de la madre a la medianoche: Moisés “se había despertado porque estaba seguro de que había personas extrañas en su recámara. Empezó a sentir presencias amenazadoras. Veía seres que lo asustaban, que lo perseguían, que lo increpaban. Sin duda revivió los dolores que le acosaron cuando se enteró de que los nazis habían masacrado a su familia”. Así nos anuncia Arnoldo la irrupción de los fantasmas. Siempre estuvieron allí, es lo más seguro, pero fue al envejecer Moisés que comenzaron a luchar por tomar el poder. Hasta tomarlo. El hijo, el médico, el que sabe de antesalas, el que ha luchado por años por el derecho “a una muerte digna”. Se pregunta: “¿por qué morir por entregas y no con integridad?”

Es una obra en dos partes: la narración con su prosa dolida, profundamente dolida y ese largo poema que emerge –sobre dibujos– antes de cada capítulo. Tajadas de frases. Sí, de las que cortan tajos. Frases breves como frasquitos transparentes que atrapan la realidad. Guardan los fantasmas. Podemos mirarlos a través del cristal. Ya no solo ocupan a Moisés. Ocupan a su esposa, a sus hijos, la casa entera. Todo se va perdiendo y la muerte no llega: “La muerte les temía a los fantasmas, /se achicaba, /se desgajaba, /se escondía”. Las palabras que se repiten a lo largo del libro como un leit motiv: “Mi padre murió cuatro meses antes de morir”. Pero el cuerpo se aferra. Ese cuerpo que alguna vez joven sobrevivió en la rudeza implacable de los bosques mantenía su fiera resistencia.

Te podría interesar

Pienso en mi padre enfermo recién salido de una operación y en mi hermano mayor (también médico) preguntándome: “Tenemos que pensar hasta dónde estamos dispuestos a encarnizarnos para que siga vivo”. En ese momento no entendí su pregunta. “¿Encarnizarnos? Nosotros no haríamos eso”. ¿Por dónde queda la delgada, delgadísima línea roja? “El cuerpo de mi padre tenía ochenta años/ su vida ochenta siglos”, escribe Arnoldo. Nos describe con minuciosidad lo que va sucediendo. En el enfermo, sí. En quienes lo aman. “El vacío por la ausencia del enfermo, aun antes de morir, trastoca, para siempre, el espacio del acompañante. El mundo se rompe. No se para de morir. La cotidianidad hiere. Las palabras extraviadas en las arcas del vacío se desvanecen, se van, duelen. No hay color, ni pintura, ni sabores: sólo existe el vacío”.

En un grado avanzado de la enfermedad, hay manera de comunicarse. Es decir, no hay manera de saber si aquello que intenta comunicarse es de alguna manera recibido. No tal cual, sabemos que no, pero al menos de “alguna” manera. “Destruye sin mirar y enferma sin matar/ Es inmoral, es cruel”. No hay noción del tiempo. Mi padre podía perderse en medio de la sala de su casa mirando hacia todos lados como si anhelara una brújula a mitad del Sahara. Después volvía en sí. Sufría mucho cuando se daba cuenta de sus desvaríos. Volvía en sí. En esos últimos meses que Arnoldo escribe de la vida de su padre la brújula estaba irremediablemente perdida. Un tremendo dolor, nos lo transmite. Una profunda desgarradura.

“La poesía no servía, /las palabras no arropaban, /las heridas no cicatrizaban/los espejos no miraban”. La más honda injusticia: la degradación de la persona amada. La dignidad que estalla en pedazos. Lo hemos visto: el pudor es un lujo. Lo hemos visto: la pérdida de la autonomía y el cuerpo atendido por otras manos, otras sensibilidades, otras miradas. Las propias manos ya no bastan. La intimidad ya no existe. Hasta el más íntimo de los actos se convierte en un hecho colectivo. Lo hemos visto y, sin embargo, es a través de las palabras de Arnoldo, –la herida abierta de un duelo que apenas comenzaba– que una se permite detenerse y decir: No llegó hasta ese punto, pero sí fue sucediendo. La muerte del cuerpo llegó antes, pero así fue sucediendo.

Su historia es tan devastadora como su escritura. Amanecí con esa sensación de devastación. Pero hay un después, pensé: nos lo va ofreciendo el tiempo. Un después en el que los fantasmas –poco a poco– los de ellos, los nuestros, van disminuyendo de tamaño. La escritura misma los coloca en el frasquito. Están atrapados. Es necesario que se encojan, que desfallezcan para que la memoria nos regrese la luz de quiénes fueron. Ellos olvidaron. Una/o no. Regresan al “toda una vida” anterior a su memoria y a su dignidad perdida. Pienso en Moisés Kraus sobreviviendo a las noches heladas en un bosque de Polonia del que salió un día –solo, completamente solo en el mundo– para reinventarse una vida.

Pienso en mi padre corriendo junto a su perro “Tiburón” en una playa del sureste mexicano que se llama Miramar. Lo veo con la claridad de quien observa una película en pantalla grande. No sé si algún día me convierta yo misma en una memoria deshabitada. Pero mientras tanto: él es. Existe. Está. Memoria meticulosa. Nostalgia infinita.