En la bisagra de lo que históricamente fue el Imperio romano occidental y el Imperio romano oriental, en esa intersección entre el mundo del latín y el del griego, entre los frescos bizantinos compuestos de innumerables cuadros que dan forma a figuras y las grandes esculturas de mármol, en una zona llamada Trieste, punto de unión entre la península itálica y la entrada a los Balcanes, se acondicionó un espacio que fungiría como el único campo de concentración en Italia, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial.

En lo que fue la planta arrocera de San Saba, a escasos kilómetros de la ciudad de Trieste, lamentablemente, se acondicionó un horno en el que todas aquellas personas fuera de la norma establecida por el partido nazi alemán eran incineradas. A ese espacio llegaron muchos seres humanos de múltiples orígenes, entre ellos eslovenos, pues su país colinda con esta región italiana en la que muchos de ellos viven, y por siglos, han mantenido una convivencia armónica, a pesar de la anexión forzosa de esa franja eslovena a la república italiana.

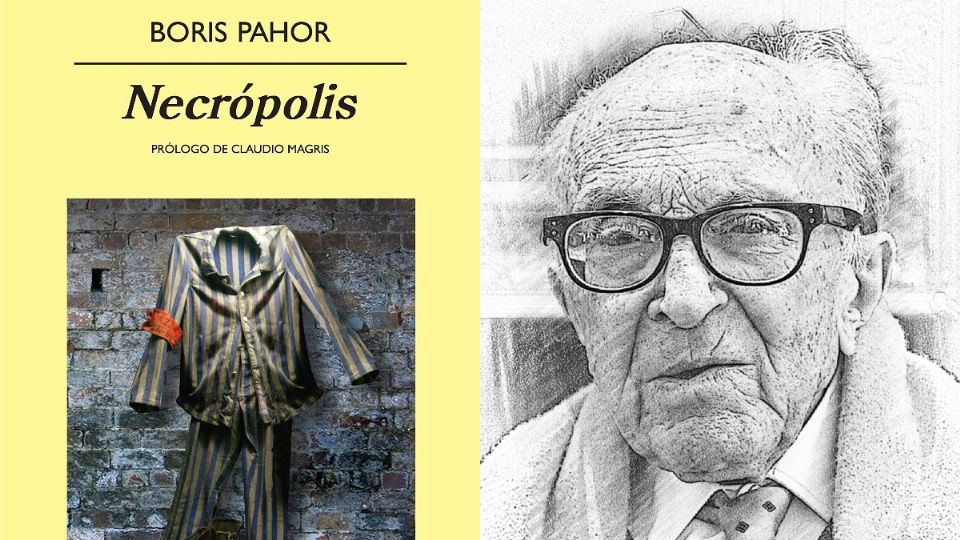

Muy poco se sabría de lo acontecido en el lugar sino es por la memoria de sobrevivientes a dicho campo de exterminación como el escritor esloveno, Boris Pahor, quien en su más laureado trabajo literario “Necrópolis” (Anagrama), comparte sus vivencias y sus estrategias de supervivencia en un espacio en el que en un corto período de tiempo asesinaron a miles de personas bajo el respaldo de prejuicios, estereotipos y estigmas sociales.

Dado a conocer a mediados del siglo XX en su lengua natal, esloveno, y en español hasta 2010, el relato autobiográfico de Pahor se suma a otros como los del húngaro Imre Kertesz, el italiano Primo Levi, y algunos otros que no han sido traducidos al español u otros idiomas, que nos ayudan a construir una serie de imágenes sobre las terribles realidades vividas en esos espacios denominados campos de concentración, de cuya existencia, las tropas alemanas trataron de no dejar huella.

A manera de ejercicio de memoria, en su obra, el literato esloveno conduce al lector a dos viajes. Por un lado, una visita al lugar donde estuvo encerrado por muchos meses, observando las modificaciones que le han realizado, mirando las maneras en que las personas ajenas a la situación histórica dan una lectura al espacio, cuestionando si la preservación del lugar es suficiente para generar conciencia sobre las atrocidades cometidas a las nuevas generaciones, y por otro, nos sumerge en las aguas profundas del recinto mientras funcionaba como campo de concentración.

En dicho entretejido, de vaivén entre el pasado y el presente, el estudioso de la cultura eslovena da cuenta de lo relevante que puede ser tener que ocupar una venda en un brazo, entender varios idiomas o tener conocimiento de enfermería para subsistir a un espacio de aniquilación humana, en el que, de manera inmisericorde, se asesinaron a miles de personas, desde, dejándolas sufrir las inclemencias del tiempo y de la hambruna hasta enviándolas a cámaras de gases.

Nítidamente, al ir desterrando recuerdos, Pahor da cuenta de la crudeza y dureza de la vida en las barracas, donde todos los días se revisaba si habían amanecido vivos todos quienes habían dormido, escuchar los quejidos de quienes estaban lastimados por alguna actividad forzada o por las excesivas reprimendas de los guardias, saber que los criterios selectivos de supervivencia eran muy intransigentes y absurdos, o las peleas diarias por la posibilidad de una ración más de pan o un poco más de sopa fría.

Nuestro anfitrión literario era oriundo de Trieste, originalmente perteneciente a Eslovenia, y por ende, a lo que durante casi todo el siglo XX fue conocido como Yugoslavia, sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, esa porción territorial fue anexada por Italia, y durante la instauración del régimen fascista en la nación italiana, entre la década de los 20 y 30, se prohibió el uso de la lengua y todo aquello relacionado con la cultura eslovena, ocurriendo acciones como la quema de sus acervos culturales más importantes.

Ante tal animadversión y el intento de la recuperación del territorio, quienes apoyaban esas causas, eran enviados a ese campo de concentración, como fue el caso de Pahor, quien fue detenido en las calles de su ciudad natal. Posteriormente fue enviado a varios campos de concentración antes de su liberación. En esa parte de su narrativa, describe la manera en que se llevaban a cabo los traslados y lo ocurrido en ellos, como el asesinato de quienes intentaban fugarse en el trayecto o el amontonamiento y la falta de comida y agua vividos al interior de los vagones.

Este 27 de enero se conmemoró el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en remembranza de la liberación del campo de Auschwitz por parte del ejército ruso, bajo el lema de Hogar y Pertenencia para subrayar la humanidad de las víctimas y sobrevivientes |de los sucesos, a quienes se les arrebató su hogar y su sentido de pertenencia.

En el marco de la efeméride, se recuerda la obra de Pahor (“Necrópolis”) debido a su reciente muerte, en 2022, a los 108 años de edad, pero también por su vínculo con su lugar de origen, su cultura, sus tradiciones y su férrea defensa de las mismas, ya que, a través de sus escritos, visibilizó hechos ocurridos en una zona a la que no se le ha puesto tanta atención pero que también sufrió los embates de los discursos de odio y de la animadversión, aún no resarcibles hasta el día de hoy.

Como él mismo lo narra, a muchas personas eslovenas se les obligó a cambiar sus nombres y apellidos, dar la espalda a su identidad, para poder sobrevivir. Muchos otros miles no tuvieron la misma suerte. Cualquier indicio de memoria de aquellos lamentables sucesos representa una oportunidad para recordarnos como humanidad que no podemos caer en los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, en esas negaciones de las, los y les otres, y más bien entender, que una de las mayores riquezas de las que gozamos como humanidad es la diversidad.