Con argumentos como “No es racismo, sino clasismo”, “Acá somos todos mestizos” o “Nunca hubo un sistema segregacionista como en Estados Unidos” negamos que hemos perpetuado la discriminación durante generaciones.

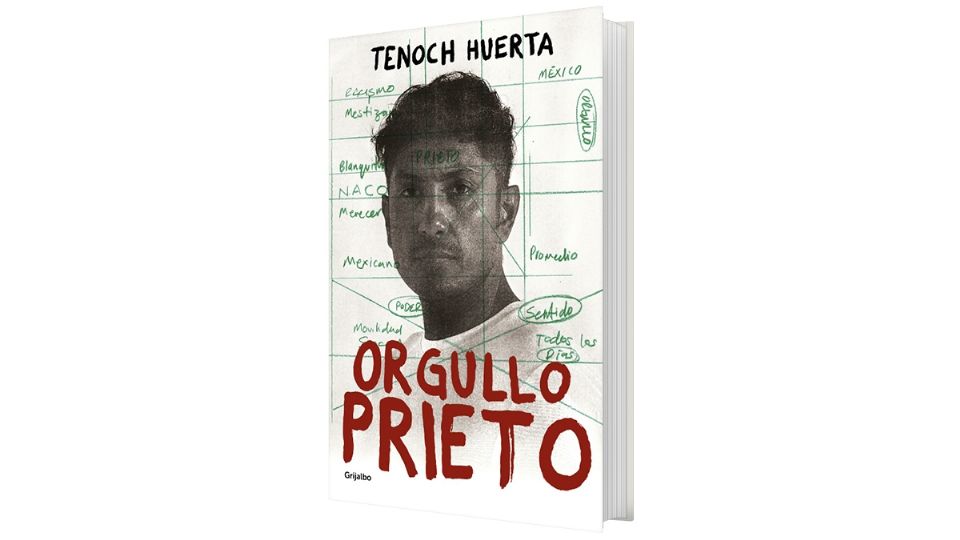

Tenoch Huerta, actor de reconocido prestigio y portavoz del debate y la lucha antirracista en México desde hace años, se encarga de rebatir estos y otros mitos acerca del racismo en las páginas de Orgullo prieto. En este libro encontrarás una serie de reflexiones sobre las diferentes que sufre un mexicano por su color de piel en distintos ámbitos —el social, el laboral, el familiar—, así como numerosas vivencias personales del autor sobre situaciones en las que ha sido víctima de racismo, pero también en las que ha ejercido las prácticas racistas propias de un problema que México no quiere ver.

«Espero que este libro contribuya a ensalzar el orgullo de ser lo que somos, para que no haya un “prieto arrogante”, como me nombran, sino que haya millones de prietos orgullosos en este país.» –Tenoch Huerta

Fragmento del libro “Orgullo Prieto” de Tenoch Huerta, editado por Grijalbo, 2022. Cortesía otorgada bajo el permiso de Penguin Random House.

Orgullo prieto | Tenoch Huerta

#AdelantosEditoriales

prieto, ta

1. adj. Dicho de una persona: de piel morena. Hombre o mujer a quien el sistema social pone en desventaja por su color de piel y por su usos y costumbres ajenos a los estándares de la blanquitud.

2. adj. Hombre o mujer que se ha reapropiado de este mote discriminatorio usado en México con el objetivo de revalorizar el color de piel de la mayoría del país.

blanquitud

1. f. Forma de ser y pensar que coloca a lo blanco, moderno, occidental como superior; aspiración a blanquearse constantemente; falta de consciencia de raza y clase; no se relaciona con el tono de piel. (@aguilarpepe)

Aclaro que no soy académico, ni experto, ni luchador social, ni activista. Soy un actor que ha ganado cierta notoriedad y a quien, gracias a ello, le han puesto un micrófono en la cara porque el público le presta atención. Hoy soy más consciente que nunca de que poseo un chingo de privilegios: soy bato, «hetero», de clase me dia; disfruté de agua potable, luz, drenaje, gas, un coche familiar; vengo de un núcleo familiar unido; acumulé capital cultural gracias a mis padres y a la educación formal que recibí; practiqué un deporte desde los cinco hasta los 20 años; estudié en la universidad y ahora de sempeño una profesión que me da proyección y respeta bilidad. No todo ha sido fácil, para muy pocos lo es. Por supuesto que también he sufrido diferentes opresiones, pero si hago un recuento de ellas en mi vida, su número se encuentra por debajo del de los privilegios.

Mi trabajo no toca de forma directa los intereses económicos o de poder de políticos, empresarios ni del crimen organizado. Por lo tanto, hablar de racismo no me pone en riesgo mortal ni a mí ni a mi familia. Sin embargo, sí cuestiona la base ideológica que sustenta y perpetúa el poder de todos ellos, y eso, a veces, puede asustarlos todavía más. Por eso, por levantar la voz para denunciar al sistema del cual se benefician, la imagen que he construido de mí mismo a lo largo de 15 años de carrera se ve constantemente socavada por todos ellos: aquellos que pertenecen a la élite o pretenden pertenecer a ese grupo, quienes sienten que sus privilegios y su posición dentro de nuestro sistema racista se ponen en riesgo cada que hablo del tema. Sin embargo, aquí va un intento más.

Este libro no pretende ser una guía académica antirracista ni nada por el estilo. Tampoco es una afrenta ni un mensaje al grupo que ostenta los principales privilegios en México (aunque sin duda seguirán incomodándose); no me interesa hablar con ellos, sino con el niño que fui y con los morros que se identifiquen con mi historia. En sus páginas, a partir de reflexiones y varios episodios de mi vida en los que he sufrido o ejercido el racismo que se ha convertido en norma y cultura en nuestro país, trataré de hacer un recuento de las principales preguntas, conceptos e ideas que abarca este tema y de los que he hablado en paneles de discusión, charlas, entrevistas y en la plataforma del movimiento Poder Prieto. En otras palabras, es un intento de responder a la fórmula: ¿de qué hablamos cuando hablamos de...?

LA PRIMERA VEZ QUE DE VERDAD ME SENTÍ PRIETO

La primera vez que de verdad me sentí prieto fue cuando filmé mi primera película. No sucedió de golpe, sino poco a poco. Mi personaje era —nada raro— un jardinero, además de que yo era una de las únicas tres personas de piel morena que saldrían a cuadro. Aunque era una producción pequeña, compartiría créditos con actores y actrices con nombres reconocidos y, además, el director sería Gael García Bernal. La verdad, me tocó entrar por la puerta grande al mundo del cine.

A la hora de la comida, nos sentábamos a comer en dos grupos: el primero era el del reparto y el otro el del equipo técnico. Uno de esos días, me senté a la mesa y me di cuenta de que no había salsas picantes ni tortillas para acompañar. Llamé a uno de los meseros del equipo de banquetes y le pregunté:

—Carnal, ¿por qué no hay salsas? —Pues porque no las piden —respondió. —¿Y tortillas? —seguí.

—Se me quedan, las tengo que tirar y ya mejor no se las pongo.

Sé que suena tonto, pero ¿era tan raro comer con una salsa picosa y tortillas?

Aquellos días, durante esas mismas comidas sin salsa y sin tortillas, me tocaba escuchar las historias de mis colegas, quienes no se subían a las combis ni al metro, ni conocían los mismos lugares que yo a pesar de ser del mismo medio; también hablaban diferente a mí, con un acento que, confieso, luego traté de imitar. ¿No se suponía que ellos eran bien la banda? En esos intercambios recordaban visitas a tienditas «super cute» en la calle Melrose, en Hollywood, en donde habían comprado una chalina «in-cre-í-ble», o cuando comieron un «avocado toast» en un «coffee» cerquita de Central Park, en el Upper West Side, en Nueva York. Por supuesto, yo no tenía nada que aportar. Era parte de su círculo, pero casi siempre como oyente. Muchas veces intentaban hacerme parte de su conversación y me preguntaban si a mí me gustaba ir a Venice Beach (en Los Ángeles) o a otros lugares de los que yo solo había escuchado. Lo único que me quedaba era decirles, con una sonrisa: «No, nunca he ido, no lo conozco». Me excluían, pero no de forma deliberada: su exclusión era inconsciente por pertenencia de clase social. Me habría gustado tener una plática de taquitos como los de mi barrio, porque de aquello que ellos platicaban yo no tenía idea. Me sentía aislado.

Incluso los sábados, cuando hacíamos el «sapo», que es una tradición bastante bonita en el cine mexicano en la que los sábados trabajamos medio día y se organiza una comilona con cerveza, yo poco a poco iba disolviéndome de su grupo y terminaba echándome mis chelas con el equipo técnico o la delegada de la anda (Asociación Nacional de Actores), no porque me excluyeran, sino porque el orden natural de las cosas me iba alejando de un grupo del que no me sentía parte para acercarme a otro en donde compartía muchos más rasgos de identidad. En resumen: no me entendía con mis compañeros del reparto.

Era una sensación rara: todavía no me quedaba claro por qué sucedía si todos éramos actores y actrices parte del mismo mundo del cine y, más específico, del cine mexicano. Iba dándome cuenta, poco a poco, de que yo era «el otro»: lo distinto, lo ajeno, el que venía de Ecatepec. No es que fuera un inocente y no entendiera de clases sociales, de riqueza y zonas exclusivas —sobre todo en la Ciudad de México—, ni que me pasaran por alto las prácticas discriminatorias en los medios, pero simplemente yo no creía que fuera diferente, como si ser actor no aplicara para mí; en mi colonia yo era de los «fresones», pero acá, esas semanas, entendí que yo era prieto.

La verdad era que, aunque de muchas formas me aceptaban como parte del grupo, me trataban, en la vida real, un poco como al personaje del jardinero. Algo así como cuando una familia acomodada y blanqueada presume que invitan a la mesa, durante la cena, a la persona que les cocinó y les limpió la casa ese día y con total inocencia dicen: «Es que es parte de la familia». Quiero aclarar, de nuevo, que mis colegas nunca me trataron mal. Me invitaban a echar desmadre con ellos, «era parte de la familia», me integraban. Sin embargo, no eran conscientes de la forma en la que me excluían porque, si bien yo había cumplido con algunos de los requisitos de validación no escritos para ser aceptado en su grupo, como, por ejemplo, el de haber superado el casting, todavía me faltaban varios para pertenecer de verdad al universo blanco. Yo sí me daba cuenta. Yo sí veía y no me sentía totalmente aceptado, tanto que, más de forma inconsciente que consciente, busqué la manera de sumar elementos de validación. El primero fue el de cambiar mi forma de hablar, de adaptar su acento.

Antes de entrar al mundo del cine y de codearme más con gente blanca, yo creía que mi acento de toda la vida era «neutral chilango», que cuando decía «carnal» sonaba como cualquier otro mexicano defeño, o incluso un poco fresa porque en mi barrio yo era parte de la fresez: tenía estudios universitarios, familia estable, mi papá era ingeniero y, aunque no tuviéramos mucho dinero, vivíamos sin las mismas carencias que mu chos otros. Sin embargo, cuando me di cuenta de que mi «güey» no era lo mismo que su «gooooeey», entendí que yo hablaba más bien con un acento «ñero» y que, si quería ser parte de su grupo, debía cambiar mi forma de hablar. Después de que lo hice, más o menos fueron viéndome diferente, aunque todavía me faltaban más pasos de validación.

El gran cambio sucedió cuando el director, luego de ver los cortes que iban saliendo durante el rodaje, les dijo que yo «estaba muy cabrón», lo que ya era una forma de comunicarles que era un muy buen actor. En cuanto el director, blanco como ellos, me dio su validación, sentí un cambio en el trato de mis colegas de reparto: el personaje del jardinero se quedó ahí, a cuadro, y a mí, por fuera, comenzaron a tomarme en cuenta como actor y casi como un igual. Había completado el rito de pasaje y asimilación: había obtenido validación de la blanquitud. Mi piel no se había vuelto más blanca y tampoco había salido del país para acumular historias y anécdotas en cafecitos o museos, pero el reconocimiento del director, respetable y talentoso, me colgaba una medalla de éxito profesional, que es uno de los rasgos esenciales de la blanquitud. Entonces me di cuenta de que lo que se había blanqueado era mi trabajo, no yo.

Por supuesto, con el tiempo me fui enterando de que algunos de mis colegas venían de lugares similares a mi barrio, que habían conocido y viajado por el mundo hasta que consiguieron el reconocimiento por su trabajo, tanto en lo económico como en lo artístico. Habían coleccionado esos elementos de validación, pero además algunos de ellos eran blancos de origen y la tuvieron un poquito más fácil.

Como dije, cuando llegué al mundo del cine caí en cuenta de que yo era «el otro». Mi acento era el de «el otro»; mi forma de comer, de caminar, de vestir, de entender e interpretar el mundo, de leer la vida, eran todas diferentes a las de mis colegas y no era parte de un grupo al que, en teoría, debería parecerme y con el cual debía compartir un montón de cosas. Por primera vez, me sentí prieto. Darme cuenta fue un choque fuertísimo. Por supuesto, a partir de ese momento, más que rechazar ese mundo en el que yo no había nacido y enaltecer mi origen, como muchos, intenté asimilar me… y le eché muchas ganas.

Quise hablar como ellos, vestir como ellos; empecé a probar su comida y los lugares a los que iban (a mi escala, claro, porque solo me alcanzaba para ir a algunos lugares de la Condesa y no a Venice Beach); empecé a probar otra vida. Sin embargo, aunque disfruté algunas cosas, renuncié después de intentarlo durante varios años. Era demasiado cansado y doloroso. Aquel intento de asimilarme, de mestizarme, me costó mucho. Poco a poco fui volviendo a mí, pero hay algo de lo que todavía no puedo recuperarme: perdí mi identidad lingüística, y creo que para siempre. Dejé de sonar como yo mismo, como soné toda mi vida. Dejé de sonar como mi infancia, como mis amigos, como mi familia. Años después de haber perdido u olvidado esta parte de mi identidad, tomé un taller de voz donde el maestro dijo: «Los ojos son el espejo del alma, pero la voz es el espejo de la intimidad». Yo la había perdido: me había perdido. Estuve a la deriva durante algunos años y cometí un buen número de tarugadas que me separaban de mi verdadero y original ser. Por fortuna, ahora, en casi todos los sentidos he revalorado mi identidad: la he vuelto a conquistar.

Al final, y ya visto en retrospectiva, en lugar de asimilarme a algo más, terminé por absorber todo lo bueno que tenía que ofrecerme ese mundo, lo que me sirvió para afianzar y reforzar lo bueno que mi mundo me ha dado, que ahora porto con orgullo. Al final de todo este viaje, me he dado cuenta de que nunca voy a pertenecer al universo de la blanquitud por muchas razones, y que tampoco me van a dejar pertenecer porque no tengo su historia; porque no me quiero someter ni seguir lastimando mi identidad, y no la quiero borrar o poner al servicio de la que hace mucho tiempo se decidió que fuera la dominante. Pero por encima de todo: porque no se me pega la chingada gana.

EL RACISMO DE TODOS LOS DÍAS EN MÉXICO

México es un país racista que niega ser racista. Esto hace que nuestro problema de racismo sea todavía más grave, sobre todo porque mientras no lo aceptemos, más tardaremos en activar conciencia sobre el tema, discutirlo y, por supuesto, resolverlo. El problema no es un invento, y hablarlo echa abajo el argumento de que «somos clasistas y no racistas». Otro de los obstáculos a los que nos enfrentamos aquí en México cuando se trata de hablar de racismo es que existe demasiada confusión en cuanto a la definición del término porque vamos atrasados en la investigación y en la discusión.

Es sorprendente que le demos la espalda a nuestro problema de racismo si es algo tan claro y que podemos ver todos los días en nuestro entorno, hacia donde enfoquemos la mirada, en casi todas las áreas de nuestra vida. Es tan fácil como que te pongas a pensar en las veces que hayas escuchado la frase «hay que mejorar la raza». Claro, esta sigue repitiéndose porque en México nos enseñan a sentir vergüenza de ser lo que somos. Recuerdo cuando, de niño, una maestra me preguntó si a mis papás no les daba vergüenza haberme puesto un nombre de perro. Ella era mexicana, morena como yo, y parte del mismo grupo de la población. Sin saberlo, con esa pregunta, ella estaba negando nuestras raíces, nuestra identidad. Lo hacía porque seguro creció escuchando (también en la escuela, lo mismo de monografías o libros de historia llenos de sesgos eurofílicos) que nuestros antepasados eran unos salvajes y que los europeos, una civilización «avanzada», solo por buena onda, por espléndidos, llegaron a salvar nos de una vida casi animal. A ellos debemos agradecerles nuestra «humanización» o algo así. ¿Fue así en realidad? ¿Eran los pueblos mesoamericanos los verdaderos salvajes?

«Hay que mejorar la raza» es una de las expresiones más racistas que existen porque se trata de posicionar a una raza (la blanca) por encima de otra (cualquiera que no sea la blanca y, obviamente, de piel oscura). Estas cinco palabras tan horribles se dicen esperando que una persona de piel morena esté en una relación con una persona blanca o de piel más clara. Quien «mejora la raza» es, claro, la morena. Nunca vamos a escuchar esta frase si alguien decide emparejarse con una persona de piel igual o más oscura que la suya, sino más bien al revés. Todos hemos escuchado esto de abuelos, papás, tíos y amigos, e incluso en los medios de comunicación, en la boca de algunos comediantes poco originales, repetido como chiste hasta el cansancio.

Es raro o quizá contradictorio que en México nos enseñen a sentir vergüenza de ser quienes somos. Aunque los gritos de los días festivos digan lo contrario, un gran problema de nuestro país es que no nos queremos. El problema es que esta falta de amor propio y valoración de lo nuestro se ve todos los días: en nuestras interacciones, incluso en las más sencillas, en las que podríamos pasar por alto.

Quizá una de las cosas más tristes que esto provoca es que dentro de las familias existan favoritismos cuando uno de los hijos o hijas tiene la piel más blanca o de un tono más claro que el resto. De parte de los padres, haber procreado a una persona blanca es algo así como un trofeo social, una parte de la familia a quien pueden presumir y mostrar, como si llevaran dentro de sí genes de blanquitud.

Dentro de las familias mexicanas, incluida la mía, reproducimos microagresiones racistas que aprendemos desde nuestros primeros años, sin importar si somos de una familia morena o no. Recuerdo a una de mis novias, morena, que buscaba siempre la sombra o evitaba asolearse a como diera lugar porque «le quemaba la cara». No lo decía porque le preocupara sufrir cáncer de piel, sino porque no quería que se le oscureciera. Me llegó a decir que era para evitar manchas. Buscó todos los eufemismos posibles para darle la vuelta a la razón verdadera: no ponerse «más prieta». Me queda claro que ella, como otros, de seguro creció escuchando que lo ideal para ser bello era aspirar a lo blanco y que si uno es moreno, hay que evitar serlo todavía más. Son agresiones que nos marcan. De hecho, cuando la gente me busca por mensajes en Instagram para contarme sus historias, lo que más leo son anécdotas familiares que dejan cicatrices de por vida; son las más duras.

Una chavita me dijo que su papá, luego de varios años, le había confesado que prefería a su hermana por que era más blanca y ahora se daba cuenta de que había estado en un error porque la hermana blanca era más cruel. Ojo: no le dijo que su preferencia estaba mal por el color de piel, sino solo porque no se dio cuenta de cuál era la hermana más atenta.

Otra chica me contó que su mamá decía que una de sus hijas le caía medio gorda porque «parecía india», porque había salido a la familia de su papá (todos morenos) y no a la de ella (de piel más clara).

Mi buzón de Instagram y de mis redes sociales están llenos de anécdotas como estas. La cosa es: ¿por qué no aceptamos que somos un país racista cuando de forma automática nos han enseñado a suponer que «una raza debe mejorarse»? ¿Por qué chingados no lo aceptamos? Para mí, existen cinco razones básicas por las que casi todos los mexicanos y mexicanas todavía se tapan los ojos y deciden no ver la realidad en la que vivimos:

1. La creencia de que el racismo se da únicamente entre blancos y negros. La narrativa antirracista nos ha llegado casi exclusivamente de Estados Unidos, en donde el racismo es más fácil de identificar por el fenotipo de la gente negra; además, en un país tan diverso como el nuestro y culturalmente homogeneizado a la fuerza a través del mestizaje, la línea es más difusa y sutil. Es casi como si el racismo solo pudiera existir en los polos de blanco vs. negro, como en las películas gringas, y no en un país con tanta variedad en las tonalidades de piel. Esta creencia, como irás leyendo, es falsa.

2. México nunca tuvo un sistema de segregación institucional como el de Estados Unidos. Nunca hemos tenido leyes que digan que la gente prieta deba usar baños diferentes, sentarse en la parte de atrás del transporte público, ir a escuelas diferentes a las de la gente blanca. Esto hace que el racismo que padecemos, de cierta forma, se vuelva invisible. Como no tenemos un registro de leyes segregacionistas tan descaradas como se tuvo o se sigue teniendo allá en el Norte, pues el racismo aquí no existe.

3. La Independencia, la guerra de Reforma y la Revolución permitieron el ascenso social de personas indígenas. Hemos visto cómo algunos de los personajes de nuestra historia ocuparon rangos militares y de gobierno altos, por lo tanto, ¿cómo es que somos racistas si tenemos a Benito Juárez? ¿Cómo podemos ser racistas si votamos por políticos que no son güeritos? Aquí no existe el racismo, no chingues.

4. Por años, el Estado se ha encargado de hacernos creer que todos somos mestizos. Esto comenzó con el proyecto de mestizaje de José Vasconcelos —sobre el que te hablaré más adelante—, pero ha continuado porque, en apariencia, suena lindo decir que aquí «todos somos iguales» y es menos doloroso creernos que sí, todos somos morenos y una mezcla de españoles con indígenas de nuestro territorio (aunque sea mu cho más común y deseable celebrar la raíz española sobre las indígenas, algo sobre lo que también te contaré en las siguientes páginas).

5. La relación polarizante de bueno vs. malo. Nadie quiere ser el malo de la película. Si tomamos en cuenta que el racismo se entiende de forma básica como un «acto» que se realiza, y ese acto es, a todas luces, malo (discriminar, violentar, agredir en cualquier forma), pues nadie se sentirá a gusto con la etiqueta de un ser malvado, de ejercer el racismo. Además, como estos actos no son dramáticos o violentos, como quemar cruces o linchar personas, la gente se absuelve a sí misma y se engaña diciendo que no es racista y, por ende, no es negativo lo que hace. El racismo no es un acto aislado, reducido a la violencia física: es un sistema completo lleno de prácticas discriminatorias.

Estos cinco son los principales motivos por los que, aunque aquí también es clarísimo que existen actitudes racistas, leyes y protocolos racistas, creemos que estamos por encima de este mal mundial.